14/09/2014

Les bons mots-ments de Valérie

Le livre de Valérie T. a déclenché pas mal de polémiques, d’ordre politique (« elle affaiblit le Président et donc la fonction »), psychologique (« victime, n’a-t-elle pas le droit de se défendre, voire de se venger ? ») ou moral (« on ne déballe pas comme cela la vie privée de quelqu’un »)…

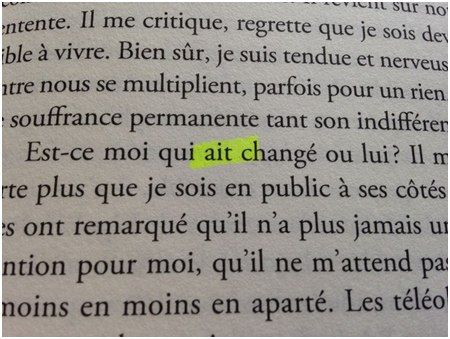

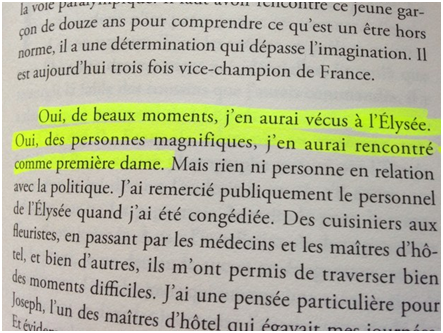

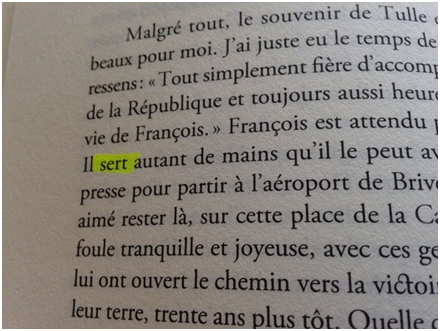

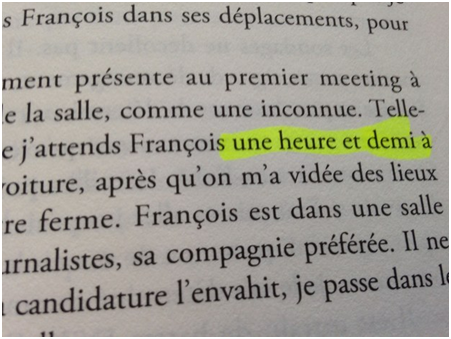

Mais j’ai eu la surprise de constater qu’un groupe de défense du français l’avait épinglé à cause de huit fautes d’orthographe, qui auraient échappé à la relecture de l’éditeur…

Le justicier de l’orthographe qui se cache derrière le site Bescherelle ta mère a relu et corrigé le livre et conclut : « La prochaine fois, Valérie, tu te reliras avant de publier un livre. Merci pour ce moment de français ».

Voici quelques-unes des huit grosses fautes de français :

Ne lui jetons pas la pierre ! chacun fait des fautes d'orthographe, qui sont souvent des fautes d'inattention, même les grands écrivains. Et, en l'espèce, on ne sait pas qui de l'écrivain ou de l'éditeur est responsable des fautes.

Est-ce que cela donne raison à certains libraires de ne pas distribuer le livre dans leur rayon ?

« Nous avons 11000 livres. Nous n'avons pas vocation à être la poubelle de Trierweiler et Hollande »,

« Désolés, nous n'avons plus le livre de Valérie Treirwieller (sic) MAIS il nous reste des ouvrages de Balzac, Dumas, Maupassant, etc. »

ou encore : « La libraire n'a pas vocation à être la machine à laver du linge sale de Madame Trierweiler »

tels sont les messages qu'ont affiché certains libraires à l'entrée de leur magasin, comme le rapporte Rue89.

Mais, là, on retrouve des questions qui sont hors de propos dans ce blogue.

08:03 | Lien permanent | Commentaires (0)

13/09/2014

Mon florilège à moi

Depuis René Étiemble et son "Parlez-vous franglais" de 1963, on sait que l'invasion du français par l'anglais a pris des proportions inouïes ; c'est pour cela qu'il a inventé le terme "franglais". Et c'est pour cela que, périodiquement, des articles et des livres (j'en ai cité quelques-uns) crient "halte au feu".

J'ai aussi parlé de l'Académie de la carpette anglaise, qui ne rate pas une occasion de flinguer les snobs et les inconscients qui usent et abusent du franglais.

En attendant que ces cénacles huppés m'invitent à les rejoindre, je crée aujourd'hui mon florilège des termes les plus aberrants et les plus risibles (selon moi). Je ne montrerai pas du doigt des personnes mais des pratiques et des manies.

Que mes lecteurs (21 par jour en ce moment !) n'hésitent pas à me signaler leurs "bêtes noires" du vocabulaire et du langage. Je les ajouterai à mon bestiaire.

La palme revient peut-être à l’horripilant "aux jours d'aujourd'hui", pléonasme pédant qui alourdit la phrase inutilement. Rien à voir, évidemment, avec ce qu'écrit Giono dans "Deux cavaliers de l'orage" (NRF Gallimard, 1965, page 73) : "Le jour d'aujourd'hui n'a pas été annoncé". Car il aurait pu écrire, tout aussi bien : l'aurore d'aujourd'hui n'a pas été annoncée.

« Faire le buzz », qui énerve une majorité de Français, se passe de commentaire.

Je déteste particulièrement le mot passepartout "juste", calque du "just" anglosaxon. « C’est juste un essai », au lieu de « C’est seulement un essai » ou « Ce n’est qu’un essai ». "J'ai juste pas faim" (pour "je n'ai pas faim du tout" ou bien "c'est simplement que je n'ai pas faim").

Je m’irrite de la construction « pour ne pas qu’il proteste », « pour pas qu’j’y aille », calqué sur « pour ne pas y aller », alors que l’on devrait dire « pour qu’il ne proteste pas », « pour que je n’y aille pas » ou « pour m’empêcher d’y aller ».

Et que dire de « quand viens-tu sur Paris ? », au lieu de « quand viens-tu à Paris ? »… ? C’est à croire que tout le monde voyage en hélicoptère et reste en vol stationnaire au-dessus de sa destination !

Le « de » à la place du « des » devant une consonne, pour l’euphonie, est de plus en plus ignoré ; on devrait dire « de simples sympathisants » et non pas « des simples sympathisants ».

Les économistes et les financiers n’ont que le mot « anticiper » à la bouche… ne croyez pas que c’est parce qu’ils « font par avance » (au tennis, il faut anticiper) ou qu’ils « considèrent un événement futur comme s’il s’était produit » (les deux acceptions du mot qu’indique le dictionnaire Hachette de 1991). Non, si c’était le cas, ça se saurait ! On ne les a pas vus à l’œuvre lors de la crise de 2007, la plupart n’avaient rien vu venir du tout. Non, ces experts ès gros sous et ès fusions-acquisitions utilisent le verbe « anticiper » comme le verbe « attendre ». Regardez ci-dessous :

Alors pourquoi ne pas écrire tout simplement : « Le PDG s’attend à une forte croissance… ».

Je n’aime pas le substantif « le futur », bien qu’il soit symétrique de « le passé » et que le même dictionnaire l’accepte sans barguigner. Je préfère l’avenir.

Un tic de langage de Bernard Thibault ou peut-être de la CGT ou même plus ancien, du PC de Georges Marchais, je ne sais pas trop, est agaçant. Jean-Marie Le Guen l’a repris à son compte, peut-être pour faire peuple… Il consiste à dire : « Il faut discuter, y compris avec les partenaires sociaux… ». « Y compris » s’applique à quoi ? à rien du tout. En fait, il faut entendre : « Il faut discuter avec tout le monde, y compris avec les partenaires sociaux ». Mais ces gens-là sont si pressés !

Initialement, ils ont créé, sur le modèle anglosaxon « qui fait bien », le Vendée Globe Challenge, qui peut se traduire par : la course, la compétition autour du globe au départ ou sous le patronage de la Vendée, le départ et l’arrivée étant aux Sables d’Olonne. Il faut savoir que le français a tendance à ne garder que les premiers mots d’une expression nominale quand il s’agit d’abréger. Quand cette expression est construite sur le modèle anglosaxon (avec le déterminant en tête et le déterminé à la fin), cela donne des résultats cocasses : ici, on parlera du « Vendée Globe », qui n’a rien d’un globe mais reste avant tout une course ! Bizarrement, la course Paris-Dakar est appelée Dakar tout court et se déroule en Amérique du Sud.

J'aime bien rappeler que si on amène un enfant à l'école, on apporte un gâteau à table. Et non pas l'inverse. Et que "avant que" et "après que" ne sont pas symétriques : "avant", on ne sait pas, donc on met le subjonctif ; "après", on sait, donc on met l'indicatif. On dira donc : "avant qu'elle ne me quitte" et "après qu'elle m'avait quitté"...

Connaissez-vous ces deux merveilles ?

- le "wedding planner", qui se veut le nouveau métier de ceux qui organisent le mariage des autres ;

- le "summer jobbing", qui consiste à trouver un petit boulot pour l'été.

À vrai dire, il y en a des troupeaux de ces franglicismes paresseux et snobs… : telle personne shazamme à qui mieux mieux sur son téléphone, tel revenant politique se réjouit de ce que 35000 internautes aient liké son interview et tous conviennent que les temps sont durs et qu’il ne faut pas se louper… Quelle époque !

Mais, depuis le temps, je ne digère toujours pas "SMS", alors que "texto" est si joli, non plus que « mail » (prononcé avec une diphtongue : mayle…), alors que les Québécois nous ont donné « courriel » (pour les message) et la Commission de terminologie « mél. » (pour le canal, à savoir la messagerie internet).

Terminons, provisoirement, par le fameux « gagnant-gagnant », tarte à la crème des politiques et des manageurs de tout poil. C’est bien sûr un calque de l’américain « win-win » (ce n’est pas la seule utilisation du mot : il y a aussi l’inénarrable « quick win », pour « victoire rapide », très en vogue chez les chefs de projet à la page). Souvenons-nous quand même que le français dispose de l’expression « donnant-donnant », qui peut servir de transposition. On peut gloser sur la différence d’approche entre Américains et Français sur le sujet : tandis que les premiers mettent en avant le fait que les deux parties vont gagner (quelque chose), les derniers, plus réalistes pour une fois, pensent que chacune va surtout avoir à donner quelque chose (pour aboutir à l’accord ou au compromis).

Et vous, quelles sont vos expressions favorites et vos bêtes noires ?

À vos plumes !

08:00 | Lien permanent | Commentaires (0)

12/09/2014

Comment qu'tu jactes ?

Les actualités linguistiques se suivent et se ressemblent…

§ Le centre commercial Parly II, dans les mêmes termes que celui de la Défense en juin 2014, fait sa publicité en franglais :

Pourquoi unexpected ? qu’apporte ce mot anglais ?

La traduction en français en petits caractères (obligatoire) et les majuscules accentuées du sous-titre ne nous consolent pas…

§ France Inter a signalé, le 8 septembre 2014, qu’il y avait 250000 illettrés en France, qui sont naturellement handicapés quand il s’agit de remplir un formulaire à Pôle Emploi ou un chèque, et même de prendre un bus (car il faut lire son numéro).

§ Le même jour, cette station de radio a mentionné la publication par Jean Maillet, grammairien et lexicographe, de son livre « Langue française : arrêtez le massacre » aux éditions de l'Opportun, dans lequel il réagit contre le « n’importe quoi » du langage d’aujourd’hui et qui lui a valu un reportage sur Canal+, un débat sur RTL (Les auditeurs ont la parole) et quelques articles dans la presse écrite (Le Parisien, L’Express...voir :http://www.lexpress.fr/culture/livre/sportifs-medias-arre...)

§ Un sondage révèle que l’expression « faire le buzz » est l’anglicisme que les plus de cinquante ans détestent le plus… mais « investiguer » et « has been » sont également honnis. Fait rassurant : 90 % des sondés considèrent qu’il est temps de réagir contre l’appauvrissement de la langue de Molière.

§ Douche froide : France 2, qui ne sait plus quoi faire pour marquer TF1 à la culotte, recycle les vieilles recettes et camoufle les solutions ringardes sous des étiquettes clinquantes, donc en franglais.

Exemple : le 7 septembre 2014, France 2 fait la promotion de sa nouvelle émission « achetez votre foodtruck » ! Il s’agit d’aider quelques chômeurs (demandeurs d’emploi en novlangue) à s’établir pizzaïolo ou à tenir une « baraque à frites »… vieilles recettes, qui peuvent permettre à quelques personnes de s’en sortir et qui sont par ailleurs directement importées des États-Unis. Mais quel miroir aux alouettes ! quelle duperie ! Encore une fois, certains semblent penser qu’il suffit de baptiser d’un nom anglais n’importe quel vieux coucou pour en faire un objet à la Philippe Stark…

§ L’Auvergne est un territoire de déracinés, d’émigrants, de nomades et de migrants (voir par exemple Fernand BRAUDEL « L’identité de la France » Arthaud, 1986 et Marc PRIVAL « Auvergnats et Limousins en migrance » Éditions de la Montmarie, 2005). Ils sont allés « se faire voir ailleurs » (Paris bien sûr mais aussi Mexique et Amérique latine). C’est très récemment que certains (une minorité) se sont avisés que peut-être on pourrait rester au pays en faisant venir des « touristes ». Et ils ont produit cette merveille : I lov’vergne… (lu sur la carte du fameux restaurant « Le lac des moines »). Vous n’êtes pas consternés ?

08:00 | Lien permanent | Commentaires (0)