08/03/2015

I font pas dans la dentelle

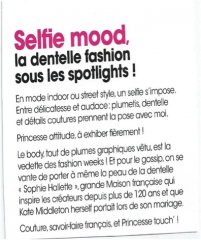

Le monde de la mode et du luxe est, comme d’autres, drogué au franglais. Voici par exemple la publicité que je viens de voir ; pas besoin que je vous fasse la liste des mots anglais, elle parle d’elle-même :

et ils ont le culot de conclure par « savoir-faire français » !

Marianne, dans son numéro du 27 février 2015, décerne un bonnet d’âne à Peugeot, en citant Le Parisien qui indiquait que le plan de reconquête mis au point par la direction de PSA portait le « joli nom » de Back in the race et qui précisait entre parenthèses : « de retour dans la course en anglais »… Non, corrige Marianne, « de retour dans la course », c’est la traduction française d’une expression anglaise choisie par un groupe dont la direction française pense mondialisation à l’anglo-saxonne. Et j’ajoute : « avant de la penser à la chinoise ? ».

À la station Jacques-Henri Lartigue du tramway T2, j’ai vu l’autre fois l’enseigne improbable d’une « pizzerie »… Quel est donc ce personnage iconoclaste et lucide qui a francisé le nom de son restaurant ? Je lui dis bravo, tout en faisant remarquer que ce n’est pas l’italien aujourd’hui, n’en déplaise à Henriette Walter, qui menace l’intégrité du français, mais bien l’anglais. Et la dernière fois que j’ai vu un sursaut de cet ordre dans le domaine du commerce, c’était la disparition de l’horrible garden center au profit du joli « jardinerie ». Vive les Italiens, les pizzaïolo et les jardiniers !

Le domaine musical n’est pas plus vertueux ; non content d’avoir adopté l’insipide dénomination des notes et accords à l’anglo-saxonne (C, D, E… 5b pour quinte diminuée, etc.), il use et abuse des background vocals, riffs et autres chorus. Les piano et moderato résistent encore, pour combien de temps ? Les musiciens, par ailleurs, parlent aussi mal que leurs congénères. J’ai par exemple entendu un professeur de saxophone dire : « un morceau où y a pas de soufflant dedans », au lieu de « dans lequel il n’y a pas de soufflant ».

07:30 Publié dans Franglais et incorrections diverses | Lien permanent | Commentaires (0)

07/03/2015

Lectures électriques (II)

Dans le « Journal des activités sociales de l’énergie », on parle aussi… des PARLE, à savoir les « Pratiques amateurs aux rendez-vous de la lecture et de l’écriture ». Lors de ces rendez-vous, on débat : « La lecture est une source de plaisir, mais comment donner des clés pour déchiffrer le pouvoir des mots ? ». Un libraire souligne la nécessité d’orienter le lecteur vers la lecture courte (sic) : « On ne peut plus ignorer le langage du SMS (sic) ». Eh bien, celui-là n’est pas près de me voir entrer dans sa boutique !

Une sociolinguiste (Josiane Boutet, auteur de "Le pouvoir des mots", éditions La dispute), estime que « Tout le monde passe son temps à lire et à écrire ». Ah bon ?

Un philosophe (Jean-Claude Monod, auteur de "Écrire, à l'heure du tout-message", éditions Flammarion) constate quant à lui « une prolifération de l’écriture sous tous les supports numériques. On n’a jamais autant écrit : SMS, courriels, tweet… » (en franglais dans le texte).

Nous y voilà, le numérique !

Cela me fait penser à NR, une amie qui m’a fait l’article, de façon enthousiaste, pour les liseuses. En résumé, une liseuse, c’est 800 livres en permanence sous les doigts, faciles à télécharger, et facile en emporter en vacances, n’importe où, même en croisière sur un voilier (elle l’a fait…). L’autonomie est très grande. On peut bien sûr rétro-éclairer, zoomer… mais surtout, pour ceux qui lisent « le crayon à la main », plus crayon ni papier ! Il est très facile d’annoter ce que l’on vient de lire.

Cela me fait penser à NR, une amie qui m’a fait l’article, de façon enthousiaste, pour les liseuses. En résumé, une liseuse, c’est 800 livres en permanence sous les doigts, faciles à télécharger, et facile en emporter en vacances, n’importe où, même en croisière sur un voilier (elle l’a fait…). L’autonomie est très grande. On peut bien sûr rétro-éclairer, zoomer… mais surtout, pour ceux qui lisent « le crayon à la main », plus crayon ni papier ! Il est très facile d’annoter ce que l’on vient de lire.

Très convaincant !

Bon, je vais aller m’acheter un bouquin.

07:30 Publié dans Actualité et langue française | Lien permanent | Commentaires (2)

06/03/2015

Lectures électriques (I)

Le « Journal des activités sociales de l’énergie » parle souvent de littérature contemporaine et de lecture. C’est étonnant et ça me réjouit.

On y apprend par exemple qu’il y a en Arras un Salon du livre d’expression populaire et de critique sociale… En 2013, avec François Bégaudeau (« Entre les murs »), François Cusset (« À l’abri du déclin du monde ») et Christian Langeois, on s’y interrogeait sur l’engagement de l’écrivain dans le débat public : obligation ? conviction ? posture ?

C’est intéressant ; sans doute qu’a plané l’ombre de Sartre, qui disait « Ne pas choisir, c’est encore choisir »…

La réponse était néanmoins plutôt « non », sachant que « l’écrivain fait œuvre utile en montrant ce qui ne se voit pas ». Le roman s’avère parfois « plus politique par sa langue, son regard, sa sensibilité que par son thème ». Je suis d’accord avec ça. D’ailleurs, Sartre était-il un écrivain ?

À Mouans-Sartoux, dans les Alpes maritimes, il y a un Festival du livre, occasion pour les éditeurs indépendants de se faire connaître. Comme par exemple « Indigènes » qui a édité « Indignez-vous » de Stéphane Hessel, vendu à des millions d’exemplaires mais dont la ligne éditoriale est la défense des cultures indigènes menacées d’extinction ou de génocide. Mais il y avait aussi en 2013 : « Le passager clandestin », « Gros texte », « Le vent se lève » et d’autres, comme « Éditer en haute Provence », dont je découvre qu’ils éditent « un grand poète injustement oublié », Jean Proal, qui a vécu dans l’ombre de Jean Giono. Il fallait qu’il soit très grand, Giono, avec le soleil au zénith de sa Provence, pour faire une telle ombre…

À Mouans-Sartoux, dans les Alpes maritimes, il y a un Festival du livre, occasion pour les éditeurs indépendants de se faire connaître. Comme par exemple « Indigènes » qui a édité « Indignez-vous » de Stéphane Hessel, vendu à des millions d’exemplaires mais dont la ligne éditoriale est la défense des cultures indigènes menacées d’extinction ou de génocide. Mais il y avait aussi en 2013 : « Le passager clandestin », « Gros texte », « Le vent se lève » et d’autres, comme « Éditer en haute Provence », dont je découvre qu’ils éditent « un grand poète injustement oublié », Jean Proal, qui a vécu dans l’ombre de Jean Giono. Il fallait qu’il soit très grand, Giono, avec le soleil au zénith de sa Provence, pour faire une telle ombre…

07:30 Publié dans Actualité et langue française | Lien permanent | Commentaires (0)