22/02/2015

Incongruités

Les gens ne savent plus choisir les prépositions et ne savent plus construire un comparatif. Exemple :

La publicité – le matraquage – pour les cures thermales, sur France Inter, 18 février 2015, 13 heures : « C’est deux fois plus efficace… par rapport au traitement par les médicaments », au lieu de « plus efficace que le traitement… ».

Il paraît que la justice s’apprête à statuer sur le souhait de certains parents d’appeler leur fille « Fraise » ou « Nutella »… Consternant au premier abord mais au moins ces noms ressemblent à du français, ce qui n’est pas le cas de dizaines de prénoms que l’on entend aujourd’hui dans la rue et dans les médias !

Il paraît que la justice s’apprête à statuer sur le souhait de certains parents d’appeler leur fille « Fraise » ou « Nutella »… Consternant au premier abord mais au moins ces noms ressemblent à du français, ce qui n’est pas le cas de dizaines de prénoms que l’on entend aujourd’hui dans la rue et dans les médias !

Un groupe de « personnalités » et d’organismes (FCPE, etc.) a publié dans le Libération du 16 février 2015, un appel « Refondons l’école », qui a mon sens n’apporte rien que des vœux pieux et des déclarations – naïves et démagogiques – de bonnes intentions. Mais ces gens bien sous tous rapports veulent « l’implication effective des élèves à des activités qui font sens pour eux… ». Double faute, Monsieur l’Arbitre ! D’abord, « l’implication à » relève d’une syntaxe inconnue ; ensuite « faire sens » est du franglais de bas étage : en français, on dit « qui a (aurait) du sens pour eux » ; ce n’est pas plus long, pourquoi s’en priver ?

C’est comme le sempiternel « il est en charge de… », au lieu de « il est chargé (responsable) de… » ou bien « il a la charge de… ».

Vu au rayon surgelés d'un supermarché : "sachet microondable" !

07:30 Publié dans Actualité et langue française, Franglais et incorrections diverses | Lien permanent | Commentaires (1)

21/02/2015

Lectures (I)

C’est sous ce titre plein de promesses – « Lectures » – que Michel Crépu, directeur de la Revue des deux mondes, a publié en 2009 son Journal littéraire des années 2002-2009. Il y consigne de menus événements de sa vie – « Tuileries, ciel bleu pâle sur la Seine grise », rencontrer tel écrivain, voyager ici ou là dans le monde – mais surtout il commente ses lectures, et elles se succèdent à un rythme effréné. Et il ne lit pas n’importe quoi : Plotin, Chateaubriand, Proust, Chalamov, Soljenitsine, Beckett…

Au premier abord, dans les premières pages, c’est décousu et désinvolte : il se contente souvent de phrases courtes, sans verbe, sans aucun liant. Parfois on ne comprend rien à ce qu’on lit, soit parce que c’est trop elliptique, sans développement, soit parce que le sujet philosophique traité nous échappe. Ce gars-là écrit abscons ; voici par exemple la péroraison de son avant-propos, sous le tire « Nautilus » : « À l’interchangeable du langage marchandise, on oppose ici l’expérience singulière d’un acte. À l’actualité brouillonne et forcenée, l’inactualité du signe, son feu précis ». Ça commence bien…

Chemin faisant, des fenêtres s’ouvrent sur l’actualité, brièvement évoquée : l’élection présidentielle…

Et pourtant, on lit sans difficulté les 444 pages de cet épais volume, d’autant que la phrase se fait plus ample quand on avance et qu’il attaque le commentaire des « gros morceaux » que sont les Bienveillantes (J. Littell) ou l’Archipel du Goulag (A. Soljenitsine). Il picore une phrase par ci par là ou alors il saute du coq à l’âne parce que tel passage le fait penser à un autre livre.

Parlant d’un livre sur Proust qui vient de sortir, il regrette que l’on n’ait pas d’enregistrement de sa voix, de même que l’on n’a pas de photo de Chateaubriand (heureusement, on a Pamela Anderson sous toutes les coutures, pour l’éternité numérique…).

Parlant d’un livre sur Proust qui vient de sortir, il regrette que l’on n’ait pas d’enregistrement de sa voix, de même que l’on n’a pas de photo de Chateaubriand (heureusement, on a Pamela Anderson sous toutes les coutures, pour l’éternité numérique…).

Je m’aperçois que je suis en train d’écrire la critique d’un livre de critiques littéraires ! Déjà que c’est difficile de dire ce que l’on pense d’un livre, si l’on ne veut pas raconter ni l’histoire ni le dénouement, et si l’on veut donner un avis « objectif », argumenté. Mais là, un avis sur des avis… Il reste que c’est fascinant de lire ce que pense un autre lecteur des livres qu’on a lus, et quel lecteur ! Donc je continue.

Il relit Sodome et Gomorrhe et, tout de suite, il est capable de disserter sur le comportement du baron de Charlus et de la princesse Sherbatoff. Puis il écrit : « Plus tard, le soir tombe sur la mer. Devant le Grand Hôtel, le drapeau claque et un orgue de Barbarie joue des valses viennoises. Apaisement. Dans la vie courante, il y a des poignées de secondes comme ça. Seul dans sa chambre, le narrateur réalise alors que sa grand-mère n’est plus. Le temps a changé de braquet : tout à coup, c’est le grand mystère de la mort ». Il a dit beaucoup de choses sur le livre sans vraiment le déflorer ; il est proustien.

07:30 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0)

20/02/2015

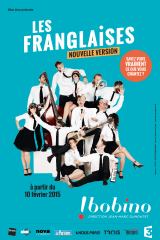

À nous les petites Franglaises !

Ils sont douze, quatre filles et huit garçons ; ils sont multi-instrumentistes (guitares, clavier, batterie, basse, contrebasse, trombone, clarinette, flûte…) et interchangeables...

Et ils l'ont fait !

Et ils l'ont fait !

Ils ont traduit mot à mot, littéralement, quelques-uns des grands "tubes" de la chanson anglo-saxonne, et les interprètent avec force pitreries et jeux de scène, dans un spectacle désopilant réglé au millimètre.

Et c'est là qu'apparaît toute l'ineptie des paroles (en anglais) de chansons qui ont fait le tour du monde et fait se pâmer des troupeaux de midinettes, y compris celle de Michel Fils de Jacques (Billie Jane, Thriller…).

Une première différence entre chansons française et anglo-saxonne est là : le texte.

Deuxième constat : les musiques, a contrario, sont efficaces ; même débarrassées de l'anglais, elles restent de qualité, sans parler des orchestrations dont les Franglaises ne reprennent, évidemment, qu'une partie.

Troisième remarque : même affublées de paroles françaises insipides - et que l'on comprend, du coup - les chansons continuent à très bien fonctionner ! Ce qui tord le coup à un poncif des tenants du laisser-faire et des adversaires des quota radiophoniques : oui, la langue française convient, autant que l'anglaise, à la chanson, même rythmée, même saccadée !

Quand on songe que des gens comme de directeur de Bureau Véritas prétendent maintenant que, même dans l'entreprise, l'anglais est plus précis et plus adapté (voir mon billet du 18 février 2015), on s'aperçoit des ravages du snobisme et de la soumission au modèle dominant...

Cette troupe "déjantée", qui sévit depuis dix ans, vient du Val de Marne et occupe la scène de Bobino pendant trois mois.

À bon entendeur, salut !

PS. leur site : http://www.lesfranglaises.fr/medias.html

07:30 Publié dans Actualité et langue française | Lien permanent | Commentaires (0)