15/05/2015

Jean d'O. fait parler de lui (II)

Édité dans la Pléiade, et de son vivant ! Même Chateaubriand n'y avait pas eu droit...

Ça y est : quatre romans de Jean d'Ormesson (Au revoir et merci, La gloire de l'Empire, Au plaisir de Dieu, Histoire du Juif errant) vont être publiés dans la prestigieuse collection La Pléiade.

Avant lui, il n'y avait eu que Malraux, Gide, Yourcenar et Kundera. Pas mal comme entourage.

Avant lui, il n'y avait eu que Malraux, Gide, Yourcenar et Kundera. Pas mal comme entourage.

Jouez violons, sonnez crécelles : immédiatement Le Figaro, dont il fut directeur, s'est empressé de remplir de pleines pages sur l'événement. Et, pour clamer l'hommage, qui de mieux qu'un Prix Nobel de littérature ? C'est Mario Vargas-Llosa qui s'y est collé.

Et il l'a fait de façon très habile, je veux dire qu'il loue sans flagornerie ni excès.

Il tient ainsi Jean d'Ormesson pour "l'un des meilleurs continuateurs de la grande littérature française" ; il ne dit pas que ses romans sont géniaux ni qu'il est l'égal de plus grands. Il ajoute que cette promotion est justifiée par "l'excellence de son style, qui marie astucieusement l'élégance des classiques à l'audace des modernes, ainsi que par sa culture, la profondeur de sa pensée et l'envol de son imagination". Ça veut tout dire et rien dire mais c'est laudateur...

"Jean d'Ormesson sait raconter des histoires et séduire ses lecteurs par la subtilité de ses thèmes et la trempe de ses multiples personnages". "C'est un intellectuel qui croit au progrès, un esprit pragmatique…".

Mario Vargas-Llosa revient ensuite à sa propre histoire. "C'est pourquoi j'ai appris le français, et les écrivains classiques et modernes ont imprégné ma jeunesse" (Jules Verne, Alexandre Dumas, Victor Hugo, puis tout Balzac, Les Thibault de Martin du Gard, Zola, Montaigne, et la richesse presque infinie de la littérature française : Baudelaire, Flaubert, Stendhal, Proust...).

"… Toute personne ayant vocation littéraire, artistique ou intellectuelle, devait faire par elle-même, dans sa chair, l'expérience française pour être à l'avant-garde de la connaissance et de la créativité".

Sa libraire de Lima était si amoureuse de la langue française que, lorsqu'il lui a offert son premier roman, elle lui a dit "J'espère qu'on le traduira bientôt pour que je puisse le lire en français" !

À noter que Vargas-Llosa entre lui aussi dans la prestigieuse collection, aux côtés des plus grands. Et que cette annonce l'a plus ému que le prix Nobel.

Roberto Calasso, essayiste italien, voit dans Jean d'Ormesson la cohabitation de deux "lignées" de la littérature française (Stendhal et Chateaubriand).

Arturo Pérez-Reverte, écrivain espagnol, "a suivi son œuvre littéraire avec intérêt et respect".

Et Alaa El Aswany, romancier égyptien, écrit "Jean d'Ormesson réussit ce qui est le plus difficile et le plus exigeant en littérature : être à la fois simple et profond… Il est honnête… et sincère".

Au total un bel hommage, pour un parcours remarquable et une vie bien remplie.

En mars 1970, l'année de la séparation des Beatles, l'année de Chicago et de Pink Floyd, Jean d'Ormesson est à Londres pour rencontrer Laurence Durrell en vue d'un entretien télévisé...

Le 24 décembre 1982, à la mort d'Aragon, il écrit "Je l'admire plus que personne".

07:00 Publié dans Actualité et langue française, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0)

08/05/2015

Retour en Kabylie

J'adore la synchronicité, les associations d'idées, les raccourcis, et les boucles. Alors quand j'attaque "Passion en Kabylie" (Gallimard, 2014), ce petit livre de Gilles Kepel associé à "Passion arabe" et à "Passion française", et que je découvre que c'est le récit de son pèlerinage dans le Djurdjura sur les traces de Mohammed Arkoun, qui a été son professeur à Paris, je suis aux anges. Et effectivement, à regarder de plus près la couverture, on voit que Gilles Kepel tient dans ses mains la biographie écrite par la fille du philosophe algérien "Les vies de Mohammed Arkoun" dont j'ai rendu compte dans ce blogue.

J'adore la synchronicité, les associations d'idées, les raccourcis, et les boucles. Alors quand j'attaque "Passion en Kabylie" (Gallimard, 2014), ce petit livre de Gilles Kepel associé à "Passion arabe" et à "Passion française", et que je découvre que c'est le récit de son pèlerinage dans le Djurdjura sur les traces de Mohammed Arkoun, qui a été son professeur à Paris, je suis aux anges. Et effectivement, à regarder de plus près la couverture, on voit que Gilles Kepel tient dans ses mains la biographie écrite par la fille du philosophe algérien "Les vies de Mohammed Arkoun" dont j'ai rendu compte dans ce blogue.

Gilles Kepel a un indéniable talent de conteur : il passe d'un thème à l'autre avec fluidité, c'est presque comme une phrase unique qui se déroule pendant 23 pages.

Il chemine, sous escorte quand même, vers le village natal d'Arkoun, Taourirt Mimoun, où son guide sera le propre frère cadet de l'érudit.

Comme dans Passion arabe, Gilles Kepel accorde beaucoup d'importance aux langues. Nous aussi. Voyons donc ce qu'il écrit : "Contrairement au reste du pays, où les panneaux indicateurs sont tous bilingues français-arabe, je ne vois plus rien d'écrit dans cette langue-ci depuis le dernier barrage et le renforcement massif de notre escorte, comme si nous avions passé une sorte de frontière. Parfois l'arabe a été barbouillé de noir, comme le FLNC s'y amuse pour les toponymes français sur la signalétique routière de l'île de Beauté. Ici, un panneau a été repeint à neuf en blanc, puis rédigé à nouveau en lettres noires : à la place de l'arabe, les noms de lieux sont transcrits en caractères latins qui reproduisent la prononciation kabyle standardisée : Tizi Wezzu / Tizi Ouzou".

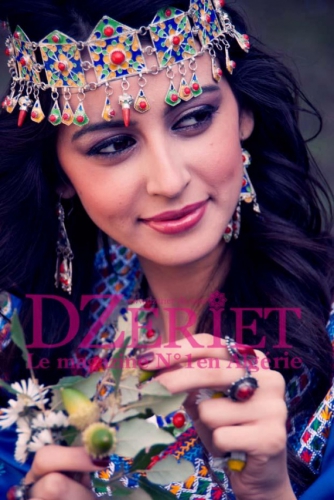

Gilles Kepel remarque que la tribu des Beni Yenni avait la réputation de réaliser les plus belles parures de l'Algérie, en corail enchâssé d'argent. Or, à proximité, il n'y a ni corail ni mines d'argent ! C'est un peu l'automne à Pékin, mais à l'envers. Et c'est amusant car Sylvie fait profession de la création de bijoux. Bon sang ne sautait mentir, à quelques générations de distance...

La suite est pittoresque, à la Giono (mais dans un style littéraire bien différent) : l'enterrement selon le rite musulman, la maison de Mohammed, son bureau, l'épisode des figues, l'intrusion de la touriste japonaise, jeune et jolie semble-t-il, qui cache son passeport dans un endroit imprévisible et qui voyage seule en autocar dans une zone dangereuse...

La suite est pittoresque, à la Giono (mais dans un style littéraire bien différent) : l'enterrement selon le rite musulman, la maison de Mohammed, son bureau, l'épisode des figues, l'intrusion de la touriste japonaise, jeune et jolie semble-t-il, qui cache son passeport dans un endroit imprévisible et qui voyage seule en autocar dans une zone dangereuse...

Un couple le reconnaît car il passe souvent à la télé (française) et ici, la télé a remplacé les livres, qui n'arrivent plus en Algérie.

Dans le village, il y a ceux d'en-haut et ceux d'en-bas ; c'est quasiment proustien...

Et on comprend à la fin qu'il est passé tout à côté d'un repaire d'islamistes qui a fait allégeance d'abord à Al-Qaïda, puis récemment à Daesh et que c'est là, une semaine plus tard qu'a été capturé et assassiné Hervé Gourdel, le 24 septembre 2014. L'horreur rejoint la nostalgie et la beauté des paysages, la "passion" devient celle du supplicié…

Sur l'Algérie d'aujourd'hui et ses contrastes - la baie sublime d'Alger et la misère urbaine par exemple -, il faut voir le film de Merzak Allouache "Les terrasses".

06:00 Publié dans Actualité et langue française, Histoire et langue française, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0)

28/04/2015

Addendum au billet sur Pascal Quignard

J'avais oublié de donner le titre du livre complètement incompréhensible (pour moi).

C'est "Vie secrète".

J'ai mis à jour le billet.

19:42 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0)