07/02/2015

La langue avant tout et pour tous

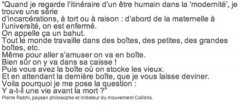

Dans le Marianne du 30 janvier 2015, Jacques Julliard a écrit, au beau milieu de son éditorial, ces quelques lignes que je reproduis telles quelles :

« La défense prioritaire, inconditionnelle, sans esprit de recul, de la langue française contre les parlers de banlieue et les parlers voyous, mais aussi contre les parlers techno, les parlers commerciaux, les parlers bancaires, contre l’anglais d’aéroport et les sabirs eurocratiques, est partie intégrante de notre combat pour la civilisation ».

Pourquoi donc ?

Mais parce que c’est une condition sine qua non d’un espace commun, de valeurs communes, de la possibilité de partager et d’échanger entre ceux qui habitent au même endroit de la planète et sont embarqués nolens volens dans le même bateau…

Parce que c’est le moyen de découvrir, de lire, de commenter Hugo, Chateaubriand, Proust, et tant d’autres, et de vibrer à leurs mots…

Parce que c'est avec cette langue belle que l’on apprécie Trénet, Brassens, Brel, Ferré, Barbara et Souchon…

Parce que c’est indispensable pour s’orienter dans la ville, pour comprendre les documents administratifs, pour se défendre, et même pour attaquer – mais en justice, pacifiquement –.

Alors que tout le monde soit bilingue, pourquoi pas ? Que les uns ou les autres aient une seconde langue, régionale, locale ou professionnelle, pourquoi pas ?

Mais avant tout chose, avant de trancher sur la couleur des notes et sur l'opportunité des uniformes de Zorro pour les petites filles, avant les débats sans fin, avant les revendications, avant le pédagogisme, voici les priorités : apprendre, pratiquer, aimer et défendre le français !

Et si ce français comporte peu de fautes d’orthographe et de grammaire et qu’il ressemble à celui de Camus et de Giono, alors tant mieux.

07:30 Publié dans Actualité et langue française | Lien permanent | Commentaires (0)

06/02/2015

L'art de la préposition (I)

L'art de la préposition se perd...

C'est surtout que les confusions sont permanentes. Je ne reviens pas sur l'omniprésent "Samedi, je viens sur Paris". Car le langage courant multiplie à plaisir l'emploi des mauvaises prépositions. Par exemple, entendu ce matin à la radio : "Votre étude va aboutir sur la révision de…", au lieu de "va aboutir à la révision de…". Je pense que c'est à cause de la confusion avec "déboucher sur".

On a eu une collègue, GD, qui s'était spécialisée, involontairement, dans ces confusions… Mais chez elle, cela concernait surtout les proverbes et expressions toutes faites. C'en était cocasse. ICB avait rempli un cahier de ces perles, qu'elle m'a confié en débarquant du projet. Je vais vous en faire profiter un de ces matins. GD, si jamais tu me lis, ne m'en veux pas ! C'est seulement pour rire un peu (et non pas "juste pour rire"). Et de toutes façons, peu de gens, à part ICB et moi, savent qui tu es et a contrario savent quelle "perle" tu étais...

Lu dans le Journal de Michel Crépu, dont j'aurai l'occasion de reparler : "Comme si le roman venait exploser le cadre philosophico-religieux, où Dostoïevski s'obstine à faire tenir sa conception de la Russie". Comme je le répète à mes étudiants : "exploser" est un verbe dangereux mais transitif. Mais il y a pire, venant d'un Directeur de la Revue des Deux Mondes : cette façon de remplacer la construction "dans lequel" par le banal "où".

Cela devient une manie : Pierre Rabhi, sur France Inter le 28 janvier 2015, avec Patrick Cohen : "un livre sur comment on peut faire évoluer l'agriculture…". Il lui suffisait de dire : "un livre sur la façon (ou sur une des façons) de faire évoluer l'agriculture".

Allez, ne nous morfondons pas ! Donnons la parole à cet agrobiologiste d'origine algérienne :

07:39 Publié dans Franglais et incorrections diverses | Lien permanent | Commentaires (1)

05/02/2015

Dis pas ci, dis pas ça (XXIII)

Bizarrement, la « solution de continuité » est une rupture, une discontinuité. Car « solution », ici, vient de « destruction », « désagrégation » (aujourd’hui on dirait dissolution). Donc, une fissure est une solution de continuité dans un objet. Et si l’on dit que , dans une politique, il y a une solution de continuité, c’est qu’on y cherche en vain la continuité !

Cette possibilité de confusion me fait penser à une autre, d’un autre genre : celle qui est attachée au mot « modèle ». Les journalistes ont pris l’habitude de nous rebattre les oreilles avec le « modèle français », le « modèle anglo-saxon », le « modèle d’affaire » (business model), le « modèle économique ». Un jour l’un de mes amis, qui n’est pas lecteur de ce blogue, hélas pour lui, excédé par le « modèle français » entendu à la radio, m’a dit : « On se trompe complètement ; la France n’est pas un modèle, loin de là ; on est à la traine sur quantité de sujets ! ». C’est que la nouvelle acception du mot « modèle » signifie mécanisme, organisation de fonctionnement, dispositif, ensemble de règles, etc. et n’a rien à voir avec le fait d’être exemplaire.

J’aurais dû parler des vœux avant fin janvier… j’arrive trop tard. Mais c’est la faute à la lettre S, qui n’arrive qu’après R et Q.

Un vœu est, concernant la cérémonie de début d’année, un souhait. On ne peut donc pas souhaiter ses vœux ! On présente ses vœux à son patron et on lui souhaite le meilleur, la réussite, le rebond de l’action, un résultat largement positif, etc.

Comme ça fait longtemps que je n’ai pas pesté contre le franglais, eh bien, je vais me rattraper. La génération Y aime bien « speeder », « se speeder », « être speed ». Rappelons simplement (et non pas « juste ») qu’en français, nous disposons de « se presser », « se dépêcher », « s’empresser », « grouiller » ou « foncer » si l’on veut s’approcher de l’argot, « faire diligence » si l’on veut faire élégant ou suranné…

07:30 Publié dans Franglais et incorrections diverses | Lien permanent | Commentaires (0)