07/07/2016

"Souriez, vous êtes français !" (Bernard Maris) : critique

Plus d’un an après sa disparition dans les circonstances que l’on sait, France Inter publie avec Grasset les chroniques de l’économiste iconoclaste Bernard Maris dans l’émission « La France au milieu du gué ».

Ces chroniques forment une chaîne, la nouvelle reprenant le fil là où l’avait arrêté la précédente, et elles commencent toutes par la même accroche provocatrice : « Bonjour chers assistés, chers frileux qui recherchez le soleil ».

C’est dire que Bernard Maris, dans ce petit livre, s’insurge malicieusement contre cette idée répandue qui considère la France comme un îlot d’État-providence, et les Français comme des « planqués » qui ne songent qu’aux vacances (les Allemands, avec leur fameux « Glücklich wie Gott in Frankreich », ne sont sans doute pas pour rien dans cette réputation).

C’est dire que Bernard Maris, dans ce petit livre, s’insurge malicieusement contre cette idée répandue qui considère la France comme un îlot d’État-providence, et les Français comme des « planqués » qui ne songent qu’aux vacances (les Allemands, avec leur fameux « Glücklich wie Gott in Frankreich », ne sont sans doute pas pour rien dans cette réputation).

Selon cette idée, la France serait donc marginalisée dans la mondialisation, confite dans son ancien mode de vie, incapable de progrès et d’innovation, et condamnée au déclin.

Selon son habitude, Bernard Maris pourfend avec fougue et joyeux désordre cette doxa, qui est celle – et ce n’est pas la moindre ironie de l’histoire – de son contradicteur sur France Inter, Dominique Seux, qui signe l’avant-propos et assure avoir aimé, beaucoup aimé, leurs joutes oratoires, tout en n'étant d’accord sur quasiment rien avec lui…

Sur le fond, les connaisseurs et admirateurs d’Oncle Bernard n’apprendront rien de vraiment nouveau dans cette compilation, plutôt une nouvelle présentation de points de vue déjà lus dans ses ouvrages précédents (par exemple dans « Et si on aimait la France »), avec autant de données statistiques réexaminées, autant de paradoxes amusants, autant de gentille mauvaise foi parfois, mais surtout autant de largeur de vue, débordant l’économie étriquée pour parler d’humanisme, de philosophie, d’histoire…

Voici ce que j’ai noté lors de ma lecture.

Dans le chapitre « Bonjour les frileux, bonjour les planqués de la ligne Maginot », Bernard Maris règle son compte au paradoxe du libéralisme à la française : « … Les Français aiment les intellectuels, qui n’aiment pas le libéralisme (…). Pourtant, si les autres pays sont libéraux en parole, ils ne le sont pas dans les faits » (page 111). Et de citer les États-Unis, la Grande-Bretagne, l’Allemagne, la Corée du Sud, le Japon et, bien sûr, la Chine, qui se protègent tant et plus, l'air de rien. Il conclut : « Les Français sont protectionnistes en parole et libéraux dans les faits, les Anglais c’est l’inverse. Comme disait ce prix Nobel : la concurrence c’est bien surtout quand on peut manger les autres » (page 113).

Un autre chapitre, « Bonjour les retardés, les passéistes, les nostalgiques », est intéressant ; il y rappelle l’étonnante capacité de la France à rattraper son retard (qu’elle ne manque pas de prendre à chaque étape…) : dans les chemins de fer, la téléphonie, l’école (sous la Troisième République), les autoroutes (NDLR : parfait aujourd’hui ce réseau bien entretenu pour les camionneurs lithuaniens…). Et la culture ? Oui, la France a perdu son aura d'antan auprès des artistes. « Mais elle rattrapera son retard : quoi de plus simple d’attirer les élites du monde quand on en a vraiment envie ? Une politique universitaire généreuse, une politique culturelle originale, une façon de vivre différente… Un pays où les affaires se font surtout pendant le déjeuner de midi ne peut pas être tout à fait mauvais » (page 117).

Mais ces connaisseurs et admirateurs, in fine, retiendront peut-être surtout la préface de sa fille et la postface de son fils, dignes, instructives et tellement émouvantes.

« … nous attendions qu’il revienne (dans le sud). Je lui parlais d’une maison, dans la campagne toulousaine. J’imaginais le Lauragais, ou pourquoi pas, un peu plus loin, l’Aude ou l’Ariège. Un endroit où nous nous retrouverions… » (page 11).

« Je remonte le temps (comme j’aimerais que ce soit possible) et je le vois, toujours le même, concentré, penché sur sa table, une mien dans les cheveux. (…) Et déjà, dans la pénombre de ma chambre d’enfant : j’ai trois ou quatre ans et, dans notre petit appartement, son bureau est dans ma chambre. J’ouvre les yeux dans un demi-sommeil, et il est là, le dos tourné. Un jeune homme, écrivant dans une toute petite lumière qui ne doit pas me réveiller » (page 13).

Je veux terminer en citant Raphaël Maris, on comprendra pourquoi ce passage de sa postface me touche beaucoup : « (…) sa bibliothèque, c’était lui et lui était aussi sa bibliothèque, ils sont indissociables dans mon souvenir. Tolstoï, Dostoïevski, Michelet, Proust, Tocqueville, Kafka, Virginia Woolf et tant d’autres, amis pour toujours, même si je ne les ai pas encore tous lus. Mon père m’a donné le goût des livres, plus encore, le goût de la compagnie des livres et des écrivains. Cette bibliothèque était pour moi une caverne d’Ali Baba, un trésor auquel je n’avais pas encore complètement accès, mais que je saurais mériter avec le temps et quelques efforts » (page 133).

07:30 Publié dans Économie et société, Livre, Maris Bernard | Lien permanent | Commentaires (0)

04/07/2016

"Un été avec Victor Hugo" (L. El Makki, G. Gallienne) : critique

J’avais « dévoré », dans la même série, « Un été avec Marcel Proust », dont je vous rendrai compte ultérieurement. Il faut dire que ce volume avait été conçu par un grand spécialiste de Proust, le professeur au Collège de France, Antoine Compagnon, qui avait confié à d’autres spécialistes des dissertations sur un certain nombre de thèmes permettant d’éclairer la Recherche. C’était dans le cadre d’une série d’émissions de France Inter, durant l’été 2013.

Ici, dans « Un été avec Victor Hugo », rien de tel ; c’est une productrice à France Inter, Laura El Makki, et un sociétaire de la Comédie française, Guillaume Gallienne, qui sont à la barre ; ce n’est plus de l’analyse littéraire mais plutôt un survol « journalistique » de la vie et de l’œuvre de Victor Hugo.

Ici, dans « Un été avec Victor Hugo », rien de tel ; c’est une productrice à France Inter, Laura El Makki, et un sociétaire de la Comédie française, Guillaume Gallienne, qui sont à la barre ; ce n’est plus de l’analyse littéraire mais plutôt un survol « journalistique » de la vie et de l’œuvre de Victor Hugo.

Pour se remémorer la trajectoire de ce géant de l’écriture et de ce militant de la lutte contre la misère ou tout simplement pour la découvrir, c’est très bien ; en plus de quarante chapitres courts, on balaye toutes les facettes de ce titan : la fameuse bataille d’Hernani, à cause de son souhait de révolutionner le théâtre, son attirance irrépressible vers les femmes et sa double vie avec Juliette Drouet, actrice de son état, son amour brisé pour sa fille Léopoldine (cf. le célébrissime poème des Contemplations : « Demain, dès l’aube, à l’heure où blanchit la campagne, je partirai… » et « Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps »), noyée lors d’une traversée en bateau près du Havre, ses démêlés avec la dynastie Bonaparte (Napoléon 1er et Napoléon le Petit) et l’exil à Jersey et Guernesey (pendant dix-neuf ans), son combat contre la peine de mort (cf. « Les derniers jours d’un condamné »), sa fascination pour la mer (cf. « Oceano nox » dans « Les travailleurs de la mer »), l’Art d’être grand-père, les honneurs et la gloire (député, pair de France, Académicien… et le million de Français qui l’accompagnent vers sa dernière demeure, le Panthéon) et tant d’autres événements – joyeux et douloureux – qui ont jalonné une vie extraordinairement remplie.

On découvre aussi dans ce petit livre des aspects inconnus du grand homme, par exemple ses expériences de spiritisme, au cours desquelles il fera tourner des tables !

Hélas, la compilation est plutôt plate et sans âme : on saute du coq à l’âne et surtout l’œuvre littéraire reste dans l’ombre (même si quelques extraits figurent par ci par là) ; nos auteurs sont sans doute fascinés par le personnage mais ne se risquent à aucune analyse approfondie de sa production littéraire ni de son importance au milieu du XIXème siècle ; ce n’était pas leur but et ce n’est pas leur spécialité.

Leur propre style d’écriture est d’ailleurs plutôt médiocre ; on croit retrouver, souvent, l’un de nos manuels scolaires : « A-t-il vraiment aimé ? N’était-ce qu’un rêve ?... Nous sommes ici en plein romantisme » (page 174).

Certaines phrases sont bancales : « En un mot : trouver la vérité du grand fil mystérieux du labyrinthe humain. Il a en tête, c’est La légende des siècles » (page 181).

Tout à coup, page 202, un chapitre entier sur Théophile Gautier… qui se termine par cette construction bizarre : « Dix ans plus tard, le jour de l’enterrement de Gautier, il arborera les mots d’un ami » (page 207).

Un autre chapitre est consacré au peintre Delacroix, ami de Hugo. « Delacroix expose La mort de Sardanapale et son audacité déclenche les foudres » (page 210). C’est vrai qu’un des logiciels que j’utilise se nomme « Audacity » mais bon…

En conclusion, le principal intérêt de ce livre est de nous rappeler quel génie était Hugo et de nous donner envie de relire ses textes ; mes préférés sont « Les contemplations » et « Notre Dame de Paris » mais il m’en reste tellement encore à découvrir…

En conclusion, le principal intérêt de ce livre est de nous rappeler quel génie était Hugo et de nous donner envie de relire ses textes ; mes préférés sont « Les contemplations » et « Notre Dame de Paris » mais il m’en reste tellement encore à découvrir…

07:30 Publié dans Écrivains, Essais, Hugo Victor, Littérature, Livre | Lien permanent | Commentaires (0)

02/07/2016

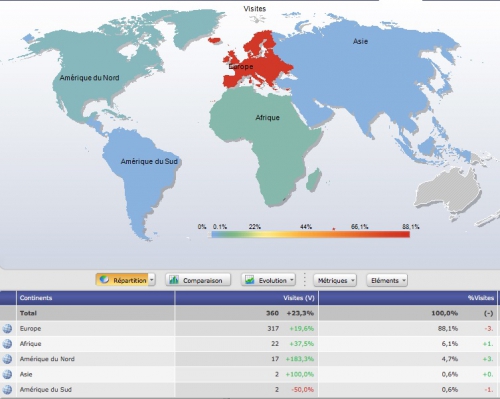

Mauvaises fréquentations V : nouveau record

Ça y est ! La fréquentation de ce blogue vient de franchir les 350 visites par mois : le record de février 2016 (329) est battu.

L’Afrique et l’Amérique du Nord sont au coude à coude, tandis que les Sud-Américaines restent en retrait.

Et finalement (le 30 juin 2016 au soir), le lectorat du mois ressort à 370 visiteurs (soit plus de douze visiteurs uniques chaque jour en moyenne).

Aujourd’hui, c’est aussi le deuxième anniversaire de la création de ce blogue : depuis juillet 2014, quasiment 600 billets ont été publiés.

07:30 Publié dans Blog | Lien permanent | Commentaires (0)