04/06/2016

Irritations linguistiques XXVII : franglais journalistique, Hauts de France, conteneur et raccord

Chaque jour, presque chaque chronique journalistique, nous apporte son lot de sujets d'irritation, de découragement et de commisération.

Dernier avatar en date : la revue de presse d'Hélène Jouan, sur France Inter, le 26 mai 2016. Voici deux perles de cette chroniqueuse :

- "Si Nicolas Beytout est le seul à outer...". "Outer" semble être une création de la dame ou, à tout le moins, un néologisme des "gens de Paris qui sont modernes", construit à partir de "out" (au dehors), sur le modèle de "outing" apparu pour qualifier la "déclaration publique" d'homosexuels connus pour autre chose que leur homosexualité et la révélant à cette occasion. Pour la dame, "outer" servirait donc à dire "s'exprimer", voire "se lâcher" ou carrément "exploser", "laisser parler sa rage"... Tout ça pour ça ?

- "Ils veulent hacker 2017...". Même punition (pour nous) : Hélène Jouan ne connaissant ni le mot "pirater" (pourtant guère correct...) ni le mot "préempter" (pourtant à la mode chez les technocrates) ni tout simplement les mots "confisquer", "dénaturer", "confisquer", "manipuler", etc., elle invente "hacker", en référence aux pirates informatiques qui déchiffrent les codes d'accès et font du dégât dans les sites internet et les systèmes d'information des entreprises multinationales.

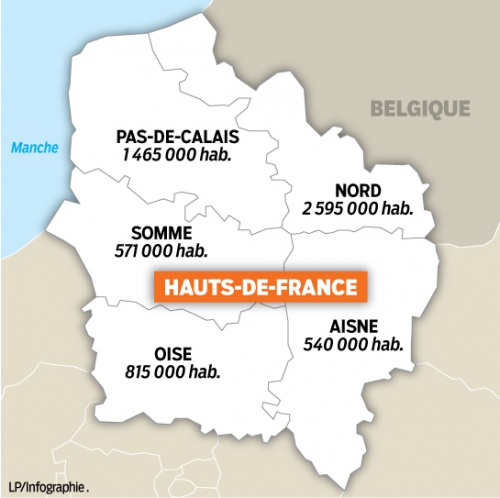

Bien embêtée par la mission impossible de trouver un nom fédérateur associant la Picardie (région historique et géographique), le Nord (qui ne veut rien dire) et le Pas de Calais (département justifié géographiquement mais non historiquement), la nouvelle grande région présidée par M. Xavier Bertrand s'est trouvé un nom : les Hauts de France... évitant ainsi le piège de la frustration de telle ou telle composante. Certes mais c'est rigolo de se dire que ladite région a comme département proche, un qui a tout fait pour ne plus s'appeler la "basse" Normandie. C'est bien connu, il est préférable de faire partie de la haute !

Bien embêtée par la mission impossible de trouver un nom fédérateur associant la Picardie (région historique et géographique), le Nord (qui ne veut rien dire) et le Pas de Calais (département justifié géographiquement mais non historiquement), la nouvelle grande région présidée par M. Xavier Bertrand s'est trouvé un nom : les Hauts de France... évitant ainsi le piège de la frustration de telle ou telle composante. Certes mais c'est rigolo de se dire que ladite région a comme département proche, un qui a tout fait pour ne plus s'appeler la "basse" Normandie. C'est bien connu, il est préférable de faire partie de la haute !

Le Nouvel Observateur a trouvé ce nom incohérent (la vaste plaine de la région est en réalité la plus basse de France en altitude et n'est en amont de rien du tout), la Voix du Nord et le Parisien ont donné la parole à des historiens et troubadours picardisants, les uns promouvant "le Nord" (rappelez-vous Michel Galabru dans les Ch'tis, morceau d'anthologie), les autres "Picardie" tout simplement. Tous rappelant que l'Oise, historiquement, appartient plutôt à l'Île de France, berceau de la nation.

Retour à France Inter... Le 27 mai, j'entends parler de "container". Je croyais que cela avait disparu (comme hardware et software !) grâce à la proximité formelle et sémantique de "conteneur" : même longueur, même phonétique, même sens, même étymologie. Mais qu'est-ce qui peut donc pousser ces journalistes à utiliser encore "container" ? Moi, je sais ! Ce sont des snobs qui pensent, les pauvres, que la légère consonance anglaise rehausse le niveau et l'intérêt de leur discours.

Il y a une expression qui m'intrigue et m'amuse : "ça fait raccord", "c'est raccord avec ceci ou cela". D'où cela peut-il bien venir ? Quelle en est la motivation cachée ? Montrer l'importance de l'intégration, du nivellement, de la soumission, de l'absence d'aspérité, du "pas de vague"... ? J'attends des suggestions et des avis !

07:34 Publié dans Actualité et langue française, Franglais et incorrections diverses | Lien permanent | Commentaires (0)

02/06/2016

"Le sanglot de l'homme noir" (Alain Mabanckou) : critique (1/2)

Deuxième livre cité dans sa leçon du 10 mai 2016, « Le sanglot de l’homme noir » a été publié par Alain Mabanckou dans la collection « Points » des éditions Fayard, en 2012. Il y revient sur les causes et les conséquences de l’esclavage (commerce triangulaire occidental mais aussi rôle des Arabes et des notables africains). Les 175 pages de son livre sont un régal de langue française, d’érudition, d’humour et de rhétorique. Il a emprunté son titre à Pascal Bruckner, pour signifier qu’il reprenait le même thème : le sentiment de culpabilité, la mauvaise conscience, la haine de soi, le repentir, lorsque les Européens se penchent sur leur passé colonialiste. Mais là, il s’adresse aux victimes, les Africains eux-mêmes et il leur dit que les « Blancs » ne sont pas les seuls responsables, que l’esclavage existait avant leur arrivée sur le continent et qu’ils doivent maintenant construire quelque chose et arrêter « l’inventaire ». C’est une sorte de suite à sa « Lettre à Jimmy » (voir mon billet du 30 mai 2016). Il cite le roman du Malien Yambo Ouologuem « Le devoir de violence », prix Renaudot 1968 (pour la première fois un auteur d’Afrique noire francophone obtenait un des grands prix littéraires français) : « C’était également la naissance de l’autocritique, indispensable si l’on veut que soient fondés les reproches adressés aux autres. C’était une hardiesse, au moment où tout écrivain africain était censé célébrer aveuglément les civilisations africaines et décrire un continent où tout était calme et pacifique avant l’arrivée des méchants Européens, boucs émissaires de prédilection lorsqu’on ne s’explique pas l’enlisement des États africains après leur émancipation, à partir de la fin des années cinquante » (page 128).

Deuxième livre cité dans sa leçon du 10 mai 2016, « Le sanglot de l’homme noir » a été publié par Alain Mabanckou dans la collection « Points » des éditions Fayard, en 2012. Il y revient sur les causes et les conséquences de l’esclavage (commerce triangulaire occidental mais aussi rôle des Arabes et des notables africains). Les 175 pages de son livre sont un régal de langue française, d’érudition, d’humour et de rhétorique. Il a emprunté son titre à Pascal Bruckner, pour signifier qu’il reprenait le même thème : le sentiment de culpabilité, la mauvaise conscience, la haine de soi, le repentir, lorsque les Européens se penchent sur leur passé colonialiste. Mais là, il s’adresse aux victimes, les Africains eux-mêmes et il leur dit que les « Blancs » ne sont pas les seuls responsables, que l’esclavage existait avant leur arrivée sur le continent et qu’ils doivent maintenant construire quelque chose et arrêter « l’inventaire ». C’est une sorte de suite à sa « Lettre à Jimmy » (voir mon billet du 30 mai 2016). Il cite le roman du Malien Yambo Ouologuem « Le devoir de violence », prix Renaudot 1968 (pour la première fois un auteur d’Afrique noire francophone obtenait un des grands prix littéraires français) : « C’était également la naissance de l’autocritique, indispensable si l’on veut que soient fondés les reproches adressés aux autres. C’était une hardiesse, au moment où tout écrivain africain était censé célébrer aveuglément les civilisations africaines et décrire un continent où tout était calme et pacifique avant l’arrivée des méchants Européens, boucs émissaires de prédilection lorsqu’on ne s’explique pas l’enlisement des États africains après leur émancipation, à partir de la fin des années cinquante » (page 128).

Ce livre, retiré de la vente en France pour une vague accusation de plagiat, a eu beaucoup de succès à l’étranger et a été enseigné dans les universités du monde entier. « (Il) est un des romans incontournables de l’histoire de la littérature africaine d’expression française, avec Les soleils des indépendances d’Ahmadou Kourouma, La vie et demie de Sony Labou Tansi et Le pleurer-rire d’Henri Lopes » (page 129).

Bien sûr, il y a une présence noire dans la France d’aujourd’hui mais, selon lui, la « France noire » n’existe pas, à cause de l’histoire, qui est bien différente de celle des Noirs américains (qu’il appelle les Africains-Américains). Pour la France métropolitaine, les Noirs ont d’abord été des sauvages et des indigènes, puis des tirailleurs, et c’est ainsi qu’est née à Paris, en réaction, la notion de « négritude », dont on a déjà parlé.

Bien sûr Alain Mabanckou évoque la situation de l’immigré, fustige les position de l’extrême-droite et proclame son attachement aux vertus républicaines et à la France, son pays d’adoption (ses parents, Congolais, étaient français puisque nés avant l’indépendance).

Mais il raconte surtout ses rencontres avec des Français, ici ou là, qui lui demandent inlassablement de quel pays il est. Il raconte ses déboires d’étudiant noir arrivant à Nantes pour étudier, puis ses débuts d’enseignant à Ann Arbor dans le Michigan.

Une anecdote sur le français est intéressante : « La langue (française) que nous utilisions était raillée (à Nantes) aussi bien en cours qu’au restaurant universitaire. On n’employait plus l’imparfait du subjonctif en France… Or nous y tenions comme à la prunelle de nos yeux ! De notre côté, la langue des autochtones nous paraissait pauvre, pervertie par une paresse désolante. Ces jeunes gens avaient appris le français dans les jupes de leurs mères, et adopté, selon nous, les raccourcis les plus abominables, ainsi que cette manie de contourner la difficulté des concordances de temps en se réfugiant derrière une prétendue évolution de la langue… Cette attitude nous chagrinait, nous qui avions enduré le fouet pour un participe passé mal accordé » (page 107).

07:30 Publié dans Écrivains, Essais, Francophonie, Histoire et langue française, Littérature, Livre, Mabanckou Alain | Lien permanent | Commentaires (0)

30/05/2016

"Lettre à Jimmy" (Alain Mabanckou) : critique

Le 10 mai 2016, jour de commémoration de l’abolition de l’esclavage, plutôt que de traiter le thème prévu (« L’Afrique face à son histoire »), Alain Mabanckou, dans sa leçon au Collège de France, a choisi d’illustrer et de défendre son livre de 2012, « Le sanglot de l’homme noir », livre qui était une sorte de suite à « Lettre à Jimmy » qu’il avait publié en 2007.

Sur le coup ce choix m’a choqué : quoi, on confie à un écrivain une chaire de création artistique et il consacre une heure – son heure hebdomadaire – à parler d’un de ses livres et à répondre, sans droit de suite, à ses contradicteurs ! Et ce fut, effectivement, une heure d’histoire politique, sans beaucoup de rapport ni avec la création ni même avec la littérature.

Avant d’en résumer la teneur pour les lecteurs de ce blogue, je vais d’abord parler des deux livres en question, que je suis allé acheter, en sortant, à la librairie Compagnie et que je viens de lire.

Commençons par « Lettre à Jimmy ».

C’est un merveilleux petit livre, très bien écrit et très bien construit, autour de la vie de l’écrivain américain James Baldwin, né en 1924 à Harlem (New York) et mort à Saint Paul de Vence en décembre 1987. Alain Mabanckou l’a écrit comme une lettre à l’écrivain, qu’il tutoie (Jimmy est le diminutif courant de James) et y a ajouté ses propres réflexions sur la question des Noirs, aux États-Unis comme en Europe, et sur la littérature. De fait, on retrouve là une partie de la substance de ses leçons au Collège.

C’est un merveilleux petit livre, très bien écrit et très bien construit, autour de la vie de l’écrivain américain James Baldwin, né en 1924 à Harlem (New York) et mort à Saint Paul de Vence en décembre 1987. Alain Mabanckou l’a écrit comme une lettre à l’écrivain, qu’il tutoie (Jimmy est le diminutif courant de James) et y a ajouté ses propres réflexions sur la question des Noirs, aux États-Unis comme en Europe, et sur la littérature. De fait, on retrouve là une partie de la substance de ses leçons au Collège.

Sur la forme, il alterne souvenirs personnels (ses promenades sur la plage de Santa Monica en Californie, ses échanges avec un clochard philosophe), critique politique et littéraire et biographie pure (comme le chapitre poignant consacré aux derniers jours de James Baldwin dans sa propriété au-dessus de Nice, avec les ombres de Simone Signoret et d’Yves Montand). Quel talent et quel style !

Sur le fond, Alain Mabanckou développe en parallèle deux thèmes principaux : l’engagement politique de James Baldwin (la lutte pour les droits civiques, le refus de rejeter la faute sur les Blancs et des lamentations éternelles) – son livre-phare est « La prochaine fois, le feu… » – et sa carrière littéraire, qui en a fait l’un des auteurs américains contemporains les plus réputés – son livre-phare est ici « La chambre de Giovanni » –. Il faudrait y ajouter le thème social et personnel : enfant bâtard, noir, pauvre, homosexuel, James Baldwin a bataillé dans la société de son temps et a réussi à s’imposer comme un penseur qui comptait (et choquait).

Alain Mabanckou retrace chronologiquement les grandes étapes de sa vie, émaillées de combat, de tribunes et d’œuvres littéraires, qu’il commente. En bon universitaire, il donne la liste de la quarantaine d’ouvrages qu’il a consultés, incluant trois biographies antérieures, ainsi que les références des extraits cités, parfois traduits par lui.

James Baldwin, un peu comme Ernest Renan chez nous à la fin du XIXème siècle (lire mon billet à venir sur « Souvenirs d’enfance et de jeunesse »), a commencé très croyant, prêchant l’Évangile dans les églises mais il s’en dégoûte et s’en éloigne à l’adolescence, pour se consacrer à la cause des Noirs et à un combat plus politique, dans lequel il se démarquera de la lutte frontale avec les Blancs. Il se passionne pour la littérature européenne et très vite publie des articles et écrit des livres (« La conversion »). Il arrive à Paris le 11 novembre 1948 et va progressivement s’opposer à l’un de ses maîtres en littérature, Richard Wright, en publiant une critique affûtée de son célèbre « Black boy » (1945), centrée sur le fondement de sa pensée « politique » : non, les Blancs ne sont pas les seuls responsables des malheurs des Noirs et il faut abandonner la revendication plaintive et l’inventaire sans fin. Plus globalement, il rejette le « roman d’opposition » qui privilégie la morale à l’art et déborde de sentimentalisme. Le fameux « La case de l’Oncle Tom » est l’une de ses cibles privilégiées. Alain Mabanckou fait le parallèle avec la littérature africaine et la différence d’approche entre Camara Laye (« L’enfant noir ») et Mongo Beti (pages 74 à 78). Il note la différence, en revanche, entre la situation du Noir américain et celle de l’Africain en Europe, due à des conditions d’arrivée complètement différentes.

Et… mais je suis en train de paraphraser le livre ! Inutile, il vaut mieux que mes lecteurs s’y reportent.

PS. Ce titre « Black boy » me disait quelque chose, bien que je sois sûr de ne pas l’avoir lu ; l’auteur, Richard Wright aussi… En cherchant un peu, je l’ai retrouvé chez moi ; cela me donnera l’occasion d’écrire un billet dans quelque temps.

PS2. On voit James Baldwin à Greenwich Village dans le film "No direction home" consacré à Bob Dylan, passionnant documentaire sur les années 60, le folksong et la contestation aux États-Unis.

07:30 Publié dans Écrivains, Essais, Littérature, Livre, Mabanckou Alain | Lien permanent | Commentaires (0)