13/06/2016

Alain Mabanckou : ses leçons au Collège de France (V)

Après un détour d’un mois par quelques livres d’Alain Mabanckou, nous revenons à son cours au Collège de France, en l’occurrence sur celui du 10 mai 2016 ; il répondit aux détracteurs de son « Sanglot de l’homme noir ».

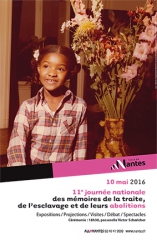

Ce jour-là (le 10 mai...) évoque différentes choses aux Français… Pour Alain Mabanckou, c’est la commémoration de l’abolition de l’esclavage en France métropolitaine, suite à la loi Taubira.

Petit rappel historique :

Journée commémorative de l'abolition de l'esclavage en France métropolitaine

Le président de la République française, Jacques Chirac, a décidé de faire du 10 mai la Journée commémorative de l'abolition de l'esclavage en métropole : l'occasion pour la France métropolitaine d'honorer le souvenir des esclaves et de commémorer l'abolition de l'esclavage.

Le président de la République française, Jacques Chirac, a décidé de faire du 10 mai la Journée commémorative de l'abolition de l'esclavage en métropole : l'occasion pour la France métropolitaine d'honorer le souvenir des esclaves et de commémorer l'abolition de l'esclavage.

La date du 10 mai correspond à l'adoption par le Parlement, le 10 mai 2001, de la loi Taubira "reconnaissant la traite négrière transatlantique et l'esclavage".

Commentaire lu sur le site journee-mondiale.com :

Hideo (contribution publiée le 8 mai 2014 à 15:05)

"Aujourd'hui, l'esclavage existe encore.

- en Afrique, on vend des jeunes filles, on force les mariages, on vend les enfants, on fait de l'immigration un vrai trafic d'êtres humains. Certaines ambassades africaines en France pratiquent l'esclavage envers leur personnel. Sous couvert d'immunité diplomatique, des diplomates africains sont impunis. Il faut changer la Convention de Vienne et punir ces gens qui n'hésitent pas à traiter de racistes ceux qui les dénoncent.

- En Amérique du Sud, on exploite les enfants dans les mines.

- En Asie, les grandes marques de textiles utilisent les enfants pour fabriquer des vêtements de marque, vendus très chers.

L'histoire de l'esclavage avant la colonisation : les royaumes africains faisaient de la vente d'esclaves noirs sur le marché international de Djeddah en Arabie et le Hadje de la Mecque était un piège pour beaucoup d'Africains qui se retrouvaient vendus comme esclave. Encore maintenant en Arabie, il existe des ventes clandestines d'esclaves. Sans compter les pauvres ouvriers indiens, pakistanais et bengalis qui travaillent au Qatar pour construire la Coupe du monde et qui sont traités comme des animaux.

Les Pharaons, les Romains, Sparte, Athènes, Genghis Khan, Alexandre Le Grand, tous ont conquis leur puissance grâce à l'esclavage des peuples vaincus.

C'est l’histoire réelle des peuples du monde et cela ne se résume pas seulement à la sombre époque coloniale africaine. C'est ridicule et criminel de vouloir opposer et culpabiliser les seuls Blancs, au motif que certaines associations à caractère raciste font du clientélisme anti-blanc. C'est inacceptable dans le pays des droits de l'homme et, à l'étranger, on juge sévèrement cette attitude typiquement française, y compris parmi la communauté noire américaine.

Alors cessons de raconter tout et n'importe quoi (…). C'est tous unis, quelle que soit la couleur de notre peau, notre origine ethnique, notre religion, que nous vaincrons l'esclavage et que nous rendrons un noble hommage à tous ceux qui ont souffert et qui sont morts à cause de l'esclavage et de la folie humaine".

Bon, ce jour-là, Alan Mabanckou choisit donc d’illustrer et de défendre son livre de 2012 « Le sanglot de l’homme noir », dont j’ai déjà rendu compte. Il considère que ce livre a été interprété au-delà de ce qu’il voulait dire et cité hors contexte (sur des sites d’extrême-droite d’une part et, à l’opposé, sur slate.afrique par des Africains d’autre part).

On l’a en particulier accusé de « porter les valises des Blancs »... Mais ce qui l’intéresse, ce sont les douleurs des immigrés, qui sont les siennes. Pour lui, l’autocritique des Africains (et pas seulement celle des Européens) est nécessaire pour comprendre ce qui est arrivé.

Son premier chapitre est une « lettre à Boris », son fils né d’une Française de Guadeloupe et qui n’a jamais vu l’Afrique, pour qu’il ne s’arrête pas aux préjugés.

Il n’y a pas de communauté noire en France car ce peuplement ne s’est pas fait comme aux États-Unis. D’où le concept de négritude. En particulier, pour lui, il n’y a rien de commun entre les différents Noirs qui habitent en France car ils ne partagent que la couleur de peau et la langue ; ce sont des « citoyens de l’alternative » car ils peuvent toujours rentrer dans leur pays d’origine, contrairement aux Noirs américains. Il y a même un contentieux entre les Noirs américains et antillais, et les Africains, ces derniers étant accusés d’avoir contribué à la traite triangulaire (il est vrai qu’il y a eu des « collabos noirs »). D’une façon générale, il y a des chocs de cultures entre Noirs d’origines différentes.

Il recommande le livre « Le devoir de violence » de Ouologuem, qui évoque l’esclavage par les Arabes et les notables africains.

« Lorsque le Malien Yambo Ouologuem publie "Le devoir de violence" en 1968, il obtient le prix Renaudot (une première pour un écrivain africain) et déclenche un véritable coup de tonnerre (pour la première fois, la complicité active et féroce des notables africains dans certains des pires aspects de la société est dépeinte et mise en cause au même titre que celle du colonisateur). C'est aussi dans ce roman que Ouloguem forgea le terme de "négraille" par dérision envers la "négritude" de Senghor, qu'il réfute sans pitié » (critique empruntée au site littéraire Babélio).

Au total il regrette que son livre ait été critiqué sur ces thèmes, alors qu’il en abordait bien d’autres. Il a même reçu des menaces de la part de mouvements noirs…

Mais il est optimiste : « Le monde de demain est un monde de courtoisie » (voir son colloque du 2 mai 2016 au Collège de France, dont je rendrai compte).

Dans sa conclusion, Alain Mabanckou revient sur la commémoration de l’abolition. En 1948, on célébrait plus l’assimilation que l’abolition (on effaçait les douleurs, on oubliait…). Mais commémorer, c’est reconnaître un crime contre l’humanité !

Au bout d’une heure, on se dit que, bien sûr, le thème de réflexion est légitime, qu’il concerne à bon droit les Noirs de France et d’ailleurs, que la position de notre écrivain est équilibrée et humaniste… mais qu’on est quand même très loin de la littérature.

La Chaire a bon dos (et la chair est faible).

07:30 Publié dans Actualité et langue française, Francophonie, Histoire et langue française, Mabanckou Alain | Lien permanent | Commentaires (0)

10/06/2016

Émerveillements V

Voici un article du Figaro sur l’orthographe :

« Ne vous fiez pas à quelqu'un qui fait des faute d'orthographe

par Quentin Périnel, mis à jour le 27/05/2016 à 09:37

Il y a mille façons possibles de se tromper. Et cela nous décrédibilise.

La faute d'orthographe dans le titre est volontaire, et devait impérativement attirer votre attention ! L'heure est grave. J'encourage solennellement tous les lecteurs à être intransigeants. Le constat est alarmant : pas moins de 90 % des mails envoyés par des entreprises à leurs clients contiennent au moins une faute d'orthographe, selon une étude de l'institut de formation professionnelle Demos. Ce laxisme coûte plusieurs millions d'euros par an aux entreprises. Erreur sur le participe passé, sur la conjugaison, sur l'accord du pronom… il y a mille erreurs possibles ! Y compris la fameuse erreur d'inattention qui peut être impardonnable. J'ai reçu pas plus tard qu'hier un mail dont l'objet comportait la mention « Communiquer de presse »... Je ne vous cache pas qu'il a terminé sa course à la corbeille, sans même être lu.

Pourquoi autant de fautes d'orthographe et de syntaxe dans nos mails ? Ne nous voilons pas la face. Certains sont simplement médiocres, complètement nuls. Leurs erreurs ne se limitent pas aux mails, on les trouve aussi sur les cartes postales, les publications Facebook, les listes de courses et cetera… Mais si l'on se concentre uniquement sur les mails pro, la principale cause du péché orthographique c'est de vivre constamment dans l'instantanéité, dans l'urgence, dans un monde où l'on doit absolument répondre le plus rapidement possible. Elle est loin la glorieuse époque où n'importe quel manager avait sa propre assistante qui était aux aguets, et qui écrivait au mot près absolument TOUT, en prenant bien soin de se relire une bonne dizaine de fois. Désormais, c'est l'anarchie !

Je vous pose la question : peut-on vraiment faire confiance à quelqu'un qui fait des fautes d'orthographe ? Évidemment, s'il s'agit de votre petite sœur ou de votre épouse qui vous laisse des post-its roses plein de tendresse, déposés sur la table de la salle à manger… ce petit défaut est largement pardonnable !

En revanche dans un cadre strictement professionnel… Recruteriez-vous un candidat dont la lettre de motivation comporte cinq fautes par ligne ? Croiriez-vous sur parole un consultant – pourtant payé très cher – dont les slides sont similaires à une dictée écrite par le plus mauvais élève d'une classe de CM2 ? À l'évidence, non.

Si les fautes d'orthographe se banalisent, il ne faut en aucun cas les prendre à la légère. C'est un vrai fléau qui vous décrédibilise. Les fautes d'orthographe sont d'une laideur infâme ! « Un devoir criblé de fautes d'orthographe ou de syntaxe, c'est comme un visage abîmé par des verrues », a joliment dit Bernard Pivot. Si vous vous sentez concerné par ce fléau, de grâce, faites un effort… ».

Et le chroniqueur de faire un petit sondage auprès des lecteurs : « Faite-vous confiance à quelqu'un qui fais des faute d'orthographe ? (mail pro, SMS, etc.) Merci !

Résultat sur 772 votes :

60 % Non. C'est impardonnable.

40 % Oui. Rien de grave".

Toujours sur LEFIGARO.fr, cet article consacré au deuxième rapport du projet Voltaire :

« 70 % des employeurs ne sont pas satisfaits du niveau en orthographe des étudiants

par Fanny Lauzier, publié le 26/05/2016 à 18:32

SONDAGE - Le dernier baromètre du projet Voltaire publié ce jeudi 26 mai 2016 rappelle que les recruteurs attachent une grande importance à l’orthographe des candidats.

Avec Internet et le développement du mail, l’orthographe prend une place de plus en plus importante. Le Projet Voltaire, certificat d’orthographe, publie son deuxième baromètre réalisée à partir des statistiques des utilisateurs de l’application, utilisée par de nombreux établissements de l’Enseignement supérieur. Une étude sur l’incidence de l’orthographe sur la recherche d’emploi est aussi publiée, réalisée à partir de la thèse de Christelle Martin-Lacroux, de l’Université de Toulon.

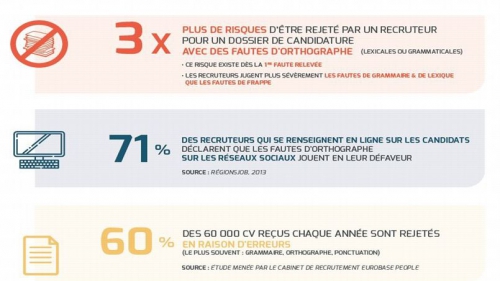

- D’abord, 81 % des entreprises considèrent l’absence de maîtrise de l’orthographe comme un obstacle pour retenir la candidature d’un cadre. Et 71 % des recruteurs affirment que les fautes d’orthographe sur les réseaux sociaux leur feront perdre des points.

- Et les recruteurs se montrent sévères vis-à-vis des étudiants : 70 % des employeurs considèrent que le niveau des étudiants en compétences orthographiques, lexicales et grammaticales est moyen, voire faible.

Veillez donc à bien relire vos commentaires, posts et publications sur les réseaux sociaux avant de les partager...

- Les femmes sont meilleures en orthographe

Projet Voltaire s’est également intéressé au niveau d’orthographe des Français. Premier enseignement du baromètre : les femmes sont plus douées et persévérantes que les hommes. En effet, 45 % des femmes maîtrisent les 140 règles d’orthographe courantes, contre 41,5 % des hommes. Elles sont aussi plus déterminées dans leur remise à niveau que les hommes puisque 41 % d’entre elles sont arrivées au bout du dernier niveau d’entraînement de Projet Voltaire, contre 33 % des hommes.

- Les trois règles les moins maîtrisées

Les trois-quarts des Français (76 %) peinent à faire la différence entre « à l’attention de » et « à l’intention de », tandis que seulement 70 % des Français maîtrisent les terminaisons «iions» et «iiez» à l’imparfait. Ils sont également 69 % à faire la confusion entre « vous dîtes » et « vous dites ».

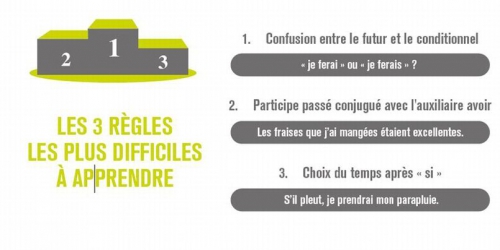

- Les trois règles les plus difficiles à apprendre

S’agissant des règles les plus difficiles à apprendre, la palme revient indéniablement au temps du futur et du conditionnel. Vient ensuite la conjugaison du participe passé avec l’auxiliaire avoir, suivi par le choix du temps après la conjonction «si».

Les Français sont nombreux à confondre le futur et le conditionnel. ©Projet Voltaire ».

Les lecteurs de ce blogue ne seront pas étonnés de ces résultats ! Ils ne sont que la confirmation de ce qui y est écrit depuis deux ans… Mais la bonne nouvelle, c’est que la prise de conscience est là, le sursaut également, et que les étudiants qui ont méprisé l’orthographe sont rattrapés par la patrouille, à l’embauche.

06/06/2016

"Le sanglot de l'homme noir" (Alain Mabanckou) : critique (2/2)

Dans « Le sanglot de l’homme noir » Alain Mabanckou parle de la place des Noirs, en Europe et en Amérique, de leur comportement face à l’histoire, de leurs relations avec les Blancs et entre eux, de la binationalité, de l’identité nationale, de l’attrait de l’Europe pour les Africains (je précise en passant que pour lui, l’Afrique, c’est l’Afrique noire ; il n’évoque que très rarement le Maghreb, pourtant francophone, et jamais l’Afrique du Sud), du sort de l’immigré, de la diversité, du droit du sol, du commerce triangulaire (ironie de l’histoire, il commence ses études à Nantes !), de la francophonie (voulue ou subie)… le tout en 175 pages denses et néanmoins alertes.

Et il raconte ses études de droit économique et social à Nantes, puis à Dauphine, passe très rapidement sur les dix ans passés à Suez-Lyonnaise des Eaux pour arriver à son recrutement comme professeur de littératures francophones en Californie : « Si j’ai accepté d’aller enseigner aux États-Unis, c’est parce que je ne me couperais pas pour autant de cette langue d’écriture qui est la mienne : le français. J’ai exigé d’enseigner en français – ce qui est toujours le cas à ce jour. J’ai aussi souhaité enseigner, outre les auteurs africains, certains auteurs français que j’apprécie. Il se trouve que j’allais, bien malgré moi, devenir l’ambassadeur d’une culture et d’une langue que j’avais reçues par la colonisation. En enseignant les textes d’écrivains africains d’expression française, j’avais pour mission indirecte de veiller à la diffusion de la langue auprès des étudiants américains » (pages 113-114).

Et il raconte ses études de droit économique et social à Nantes, puis à Dauphine, passe très rapidement sur les dix ans passés à Suez-Lyonnaise des Eaux pour arriver à son recrutement comme professeur de littératures francophones en Californie : « Si j’ai accepté d’aller enseigner aux États-Unis, c’est parce que je ne me couperais pas pour autant de cette langue d’écriture qui est la mienne : le français. J’ai exigé d’enseigner en français – ce qui est toujours le cas à ce jour. J’ai aussi souhaité enseigner, outre les auteurs africains, certains auteurs français que j’apprécie. Il se trouve que j’allais, bien malgré moi, devenir l’ambassadeur d’une culture et d’une langue que j’avais reçues par la colonisation. En enseignant les textes d’écrivains africains d’expression française, j’avais pour mission indirecte de veiller à la diffusion de la langue auprès des étudiants américains » (pages 113-114).

Enfant unique d’une famille « compliquée » mais aimante, Alain Mabanckou est quelqu’un qui recherche et prend des positions modérées, équilibrées, objectives… sur le colonialisme, la négritude, l’immigration, son pays d’accueil (la France), les Français, sur son pays natal (le Congo), sur la littérature et sur la langue. Concernant ce dernier point, il s’insurge, dans le chapitre « La littérature à l’estomac », sur un courant « africaniste » qui prêche l’abandon du français, langue du colonisateur, en tant que langue d’écriture. Et son argument est double : ce qui compte avant tout, c’est le talent (« Si dans le terme écrivain francophone, l’adjectif francophone est de trop pour certains, peut-être faudrait-il commencer par être écrivain tout court ») (page 138) ; et ensuite, pour lui « Il y a longtemps que la langue française est devenue une langue détachée de la France et que sa vitalité est également assurée par des créateurs venus des cinq continents » (page 137).

Après avoir lu un roman et deux essais d’Alain Mabanckou, je me demande s’il n’excelle pas, surtout, dans l’analyse des idées – ce qui légitime sa position de professeur de littérature – et si ses essais ne sont pas plus intéressants, pour un lecteur français ou européen, que ses romans où les thèmes récurrents restent pour nous exotiques et magiques. Je vais essayer de confirmer cela en lisant un autre roman, « Lumières de Pointe-Noire ».

07:30 Publié dans Écrivains, Essais, Francophonie, Littérature, Livre, Mabanckou Alain | Lien permanent | Commentaires (0)