09/11/2015

For Anne

"With Annie gone,

whose eyes to compare

with the morning sun ?

Not that I did compare,

But I do compare

now that she's gone".

Leonard Cohen

The Spice-Box of Earth

McClelland and Steward Ltd

1961

07:04 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (1)

06/11/2015

Mademoiselle Albertine est partie (II)

"Notre tort est de croire que les choses se présentent habituellement telles qu’elles sont en réalité, les noms tels qu’ils sont écrits, les gens tels que la photographie et la psychologie donnent d’eux une notion immobile.

En fait ce n’est pas du tout cela que nous percevons d’habitude. Nous voyons, nous entendons, nous concevons le monde tout de travers. Nous répétons un nom tel que nous l’avons entendu jusqu’à ce que l’expérience ait rectifié notre erreur, ce qui n’arrive pas toujours. (...)

Cette perpétuelle erreur, qui est précisément la « vie », ne donne pas ses mille formes seulement à l’univers visible et à l’univers audible, mais à l’univers social, à l’univers sentimental, à l’univers historique, etc. La princesse de Luxembourg n’a qu’une situation de cocotte pour la femme du Premier Président, ce qui, du reste, est de peu de conséquence ; ce qui en a un peu plus, Odette est une femme difficile pour Swann, d’où il bâtit tout un roman qui ne devient que plus douloureux quand il comprend son erreur ; ce qui en a encore davantage, les Français ne rêvent que la revanche aux yeux des Allemands. Nous n’avons de l’univers que des visions informes, fragmentées et que nous complétons par des associations d’idées arbitraires, créatrice de dangereuses suggestions".

Marcel Proust

Albertine disparue (1925)

07:30 Publié dans Littérature, Roman | Lien permanent | Commentaires (0)

05/11/2015

La haine de la littérature

Encore une fois, je vais parler d'un article qui parle d'un livre qui parle des livres… C'est l'homme qui a vu l'homme...

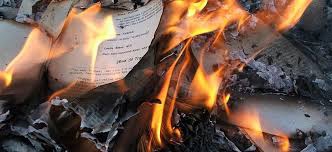

C'était dans Marianne, le 2 octobre 2015 ; Alexandre Gefen rendait compte du livre de William Marx "La haine de la littérature" (Éditions de Minuit, 2015), qui retrace, depuis Platon jusqu'à Bourdieu, les critiques, voire les discours enflammés, contre les lettres.

Heureusement, en général, le combat de ces allergiques à la littérature ne se termine pas par des autodafés !

Platon justifiait l'expulsion des poètes loin de la cité idéale.

François de Malherbe : "Un bon poète n'est pas plus utile à l'État qu'un bon joueur de quilles".

Jean-Jacques Rousseau : "Je hais les livres ; ils n'apprennent qu'à parler de ce qu'on ne sait pas".

Emmanuel Kant : "Cet exercice dans l'art de tuer le temps - lire des romans - et de se rendre inutile au monde (ce qui n'empêche pas après coup de se plaindre de la brièveté de la vie) est, sans parler de l'humeur imaginative qu'il provoque, une des attaques les plus nuisibles qui se puissent infliger à la mémoire".

Renan en faisait une béquille pour l'enfance de l'humanité.

Pour Bourdieu, elle représentait le discours illégitime par excellence, manière de conforter les inégalités sociales.

Que lui reproche-t-on donc ? Elle influence les esprits, elle est immorale, sa vérité ne vaut rien face à la science, le culte de la figure de l'écrivain agace, etc.

Il paraît que le Ministre japonais de l'Éducation nationale (tiens, ça existerait aussi chez eux ?) a demandé aux universités de fermer leurs départements de lettres, au profit d'enseignements "plus directement utiles à la société"… Il est plus fort de Najat et Fleur réunies !

Pour William Marx, nous vivons dorénavant dans "un monde où la littérature a perdu presque tout pouvoir et toute autorité, coquille vide bonne à meubler les heures perdues d'une classe de plus en plus restreinte et accaparée par bien d'autres distractions".

Et pourtant, ces écrivains "créent de nouveaux univers, de nouvelles cités, renomment le réel, le transforment, l'abolissent".

Et pourtant un professeur de Harvard, Deidre Shauna Lynch, a publié il y a quelques mois "Loving Literature : A Cultural History".

Et pourtant le philologue allemand Curtius a écrit "La littérature joue un rôle capital dans la conscience que la France prend d'elle-même et de sa civilisation".

L'article de Marianne est illustré par un montage-photo montrant Nicolas Sarkozy, ancien Président de la République, lisant Oui-Oui...

09:57 Publié dans Actualité et langue française, Essais, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0)