01/11/2015

"La civilisation du spectacle" : retour sur le livre de M. Vargas-Llosa

Dans mon billet du 23 septembre 2015, je rendais compte d'un article du journal Marianne sur le dernier livre de Mario Vargas-llosa, "La civilisation du spectacle".

J'ai depuis trouvé sous la plume de Frédéric Chambe (qui conclut les billets de son blogue par l'amusante formule "Voilà ce que je dis, moi"), datée du samedi 19 septembre 2015, une analyse bien plus affûtée et bien plus sévère. Il a été alléché par le sujet et par la notoriété de l'auteur, Prix Nobel 2010. Il a été déçu après l'avoir lu, et considère que le titre était au mieux une promesse non tenue, au pire une imposture prétentieuse.

Dans un premier temps, il approuve le constat : "Le monde actuel, en privilégiant le loisir, le divertissement et la consommation, a assassiné la culture". Et aussi l'ambition, à travers une définition de la haute culture : "classique, traditionnelle, celle par laquelle l'homme tend à s'élever au-dessus de lui-même". Or "la marchandisation de tout tire tout vers le bas, en mettant sur le même plan, une paire de bottes et l'œuvre de Shakespeare". C'est ce que disait déjà Alain Finkielkraut dans "La défaite de la pensée" en 1987. Il existe pourtant "une hiérarchie dans la culture, qui sait différencier la démarche qui prône un effort constant et une exigence de la part de celui qui se cultive, et la démarche qui se borne à des produits culturels de consommation courante véhiculés par la publicité, faits pour suivre les modes et disparaître sitôt absorbés".

Mais il reproche à Vargas-Llosa de brasser des idées rebattues. D'enfoncer des portes ouvertes. D'énoncer trop souvent des banalités.

Et aussi le manque d'unité du livre, qui donne une impression d'hétérogène et de disparate.

Et encore pire de mettre sur le même plan sectes et religions reconnues.

Et de panacher la conclusion de son livre par des extraits de ses discours ici ou là.

Au total donc un livre "banal, consensuel et mal foutu, où l'on trouve à la fois du très juste mais qui court les rues, et du n'importe quoi".

Maintenant, mon commentaire à moi : sur le livre et l'auteur, je suis convaincu. MVL a fait du "recyclage de mandarin", comme toutes les célébrités à la fois adulées et pressées de produire sans cesse. Beaucoup d'écrivains ont publié de ces livres "alimentaires". Il faut bien vivre, et continuer à faire les Unes !

Sur la culture, évidemment je suis d'accord pour déplorer sa marchandisation. Mais les "clients", les "pratiquants" de cette culture abâtardie, c'est bien nous ! C'est nous qui allons voir les délires de Jeff Koons, qui sommes scotchés devant Arthur ou Hanouna, qui nous gavons de séries policières et de films fantastiques à la sauce américaine... Quant aux pubs omniprésentes, tant que des snobs persisteront à les considérer comme de l'art et à les ingurgiter avec gourmandise...

Le monde peut changer si nous le voulons.

09:38 Publié dans Écrivains, Essais, Littérature, Livre, Vargas-llosa Mario | Lien permanent | Commentaires (0)

30/10/2015

"Passage des émigrants" de Jacques Chauviré : critique (I)

J'avais adoré "Les mouettes sur la Saône" de Jacques Chauviré, médecin de campagne qui s'était mis à l'écriture sur le tard, sa carrière terminée, et qui donc n'a écrit qu'une demi-douzaine de textes, mi-souvenirs d'enfance, mi-souvenirs de sa pratique médicale.

Je l'avais découvert par "Élisa", merveilleux petit livre dédié à sa nourrice, une belle jeune fille objet de son premier amour (de gosse).

Et là, tout d'un coup, - est-ce le mot "émigrants" dans le titre ? -, j'avais eu envie d'attaquer ce livre épais qui dormait dans ma bibliothèque depuis deux ans : "Passage des émigrants".

Passons rapidement sur l'orthographe (l'auteur n'en est peut-être pas responsable...) : comment admettre que, chez un éditeur aussi célèbre que Gallimard, et dans la prestigieuse collection nrf, il subsiste autant de coquilles. Jugez-en.

page 48 : "les marches de pierre grise qui, une porte franchie, donnait accès à un long couloir".

page 49 : "aux fenêtres étaient suspendues des linges de toilette, des mouchoirs et des chemises".

page 85 : "au début de Janvier..."

page 94 : "tout au lond de sa vie..."

page 110 : "soyez tranquille, je ne suis pas prêt d'oublier le désarroi de Mme Bailly", "bien qu'elle n'aimât plus son mari"

page 114 : (après une digression sur Saint Hilaire) "tout ceci apparaissait comme un culte caché..."

page 162 : "Le H. et S.-P. perdront leur réputation que de n'abriter que des vieillards"

page 179 : "accroché aux pentes de la bute..."

page 182 : "cordes plates et irrisées..."

page 256 : « lorqu’il s’éloigna de la porte… »

etc.

Mais ma première impression - désagréable - a concerné le style ; comme si, en 1977, Jacques Chauviré n'avait pas encore acquis sa maîtrise de la langue littéraire (ce qui n'est pas le cas puisque son premier ouvrage date de 1958, vingt ans auparavant). Cela se traduit par des expressions bizarres, des phrases qui semblent bancales, des effets involontaires sans doute, qui gênent et ralentissent la lecture.

page 44 : "une pluie fine, chassée par vent, lui caressait le visage" ; "des vagues qui déferlaient doucement sur la plage"

page 105 : "un trépied à perfusion encombrait les abords du lit"

page 106 : "une valise qu'on avait descendue dans le sous-sol"

page 111 : "il suffisait de quelques minutes pour être projeté dans l'une des infirmeries"

page 141 : "et les vins choisis avec précaution"

page 148 : "(ils) avaient décidé de la muter d'infirmerie"

page 149 : "alors..., elle consentait à accepter"

page 150 : "elle, au contraire, était allante et volubile"

page 169 : "ils formaient des groupes dont jaillissaient les paroles véhémentes de discussions"

page 171 : "un fin tuyau de matière plastique s'échappait sous les draps"

page 180 : "il était l'heure du change"

page 198 : "sa femme avait pris un malaise"

page 235 : « Il ne pouvait se débarrasser de ses souvenirs d’officier captif et de raconter les parties mémorables de bridge qu’il avait disputées »

page 255 : « Il avait échoué à l’hospice. Longtemps hébergé dans les dortoirs, l’infirmerie aurait été un havre s’il n’avait souhaité retrouver à tout prix la liberté »

page 259 : « Une mère qu’il fallait toujours soutenir, un père malheureux auquel l’unissaient les liens les plus subtils et lui-même était menacé »

page 292 (même incorrection que page 255, signalée plus haut) : « Situés au sud de l’estuaire, aucun mur ne les séparait de la ville »

page 296 : « Quant à dire que je retire une satisfaction particulière de cette connaissance, je n’irai pas jusque-là » (le futur de « j’irai » est admissible, le conditionnel « j’irais » le serait également). À comparer avec :

page 297 : « Je ne sais pas si je pourrais me libérer, dit Masson… ». Ici le futur « je pourrai » s’imposait !

etc.

À suivre...

(Version complétée le 3 novembre 2015)

07:30 Publié dans Chauviré Jacques, Écrivains, Littérature, Livre, Roman | Lien permanent | Commentaires (0)

20/10/2015

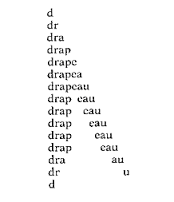

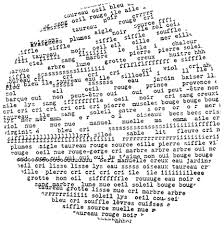

Écrivains contemporains de langue française : Pierre Garnier (II)

Pierre Garnier, pour moi, c'est Swann au lycée.

Entre le prof. qu'il était avec nous autres en cours d'allemand et dans les couloirs, et le poète reconnu depuis longtemps, picardisant convaincu avec René Debrie, et même fondateur d'un courant poétique (le spatialisme), rien de commun… ou plutôt aucune passerelle !

Heureusement, on ne l'a pas plus embêté en cours qu'il ne nous a embêtés (encore qu'il devait être consterné par notre niveau, lui qui traduisait Goethe et Novalis !). Mais jamais au grand jamais il ne nous a parlé de sa deuxième vie, de sa passion ; jamais au grand jamais, les adolescents que nous étions n'ont soupçonné le talent (abscons il est vrai…) qu'il avait ni qu'il avait autant écrit de livres savants ni encore moins que des séminaires lui seraient consacrés plus tard.

Alors chapeau bas, révérence devant Pierre Garnier, décédé début 2014 à 86 ans et inhumé dans un tout petit village de la Somme.

"Ma mère à la fenêtre tricote

assise dans l'origine comme Pénélope

Elle chante le Temps des cerises

- elle me dit : C'est ce qui reste de la Commune

De hauts reliefs s'élèvent alors

la fête de l'Huma, à Garches les enterrements

de Barbusse et de Vaillant-Couturier

- pour mes parents, la certitude que la Commune

n'est pas morte.

Mon père depuis longtemps classe

dans des dossiers

des articles et des poèmes

"Ce sont des êtres vivants, dit-il,

il faut les sauver"…"

(Extrait de "Car nous vivons et mourons si peu", Verlag im Wald, 1999)

07:00 Publié dans Littérature, Poésie | Lien permanent | Commentaires (0)