23/01/2016

Mauvaises fréquentations

Chers lecteurs,

Voici un point sur la fréquentation du blogue "Le bien écrire".

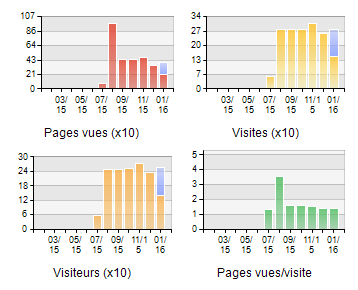

Rappelons d'abord que, en juillet 2015, l'hébergeur hautETfort a abandonné la fourniture des statistiques et que je me suis donc tourné vers un outil spécialisé, XiTi. Ensuite, à partir de décembre 2015, le blogue est devenu bihebdomadaire. Il convient donc, si l'on veut comparer avec la configuration précédente, de cumuler, pour un billet donné, tous les chiffres de fréquentation, depuis son jour de parution jusqu'à la veille de la parution du billet suivant. Ou alors de regarder uniquement les cumuls sur une période suffisamment longue, un mois par exemple, ce qui permet de lisser les hauts et les bas.

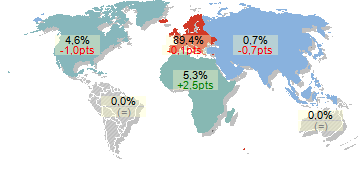

La répartition géographique reste, bien sûr, centrée très majoritairement sur l'Europe ; mais j'ai plaisir à constater que j'ai aussi des lecteurs en Afrique, en Amérique du Nord et en Asie. Ma nouvelle frontière est donc l'Amérique du Sud ; je devrais réussir à attirer dans notre cercle une connaissance francophone qui vit en Argentine...

Les chiffres maintenant : 240 visiteurs par mois en moyenne depuis août 2015.

Et une soixantaine par semaine ; cela peut signifier que 30 personnes environ lisent chaque billet depuis décembre 2015, en supposant fidélité et régularité.

Merci à tous, encore une fois !

N'hésitez pas à réagir aux billets (les commentaires sont faits pour cela) et aussi à faire connaître le blogue autour de vous.

07:30 Publié dans Blog | Lien permanent | Commentaires (0)

21/01/2016

Priorité à l'instruction

Dans le Marianne du 27 novembre 2015, la philosophe Catherine Kintzler, auteur de « Condorcet, l’instruction publique et la naissance du citoyen », écrivait :

« La finalité de l’école n’est pas de former des individus adaptés à un état de la société ni de répondre à des demandes sociopolitiques qui la renvoient à son extérieur, mais de donner à chacun les moyens de son autonomie et de la culture de ses talents.

On abandonnera les critères comportementaux ou adaptatifs (« compétences » et « projets »).

… priorité sera donnée à l’instruction par des programmes nationaux disciplinaires.

On s’interrogera à cet effet sur ce qui est libérateur à long terme et sur la progressivité de l’acquisition.

…

On recrutera (les enseignants) sur concours nationaux appréciant le degré de maîtrise des savoirs qu’ils enseignent… ».

Les lecteurs de ce blogue auront retrouvé là les mêmes demandes et recommandations que prodiguent Natacha Polony, Alain Finkielkraut, Alain Bentolila et d’autres, dans leur critique de la regrettable « réforme du collège » de Mme Belkacem.

Les maîtres-mots sont « savoir » et « disciplines » qui doivent remplacer les « compétences » et « projets » des pédagogistes, « maîtrise de ces savoirs » par les enseignants qui doivent les enseigner (allusion directe à la baisse de niveau du recrutement, vingt ans après la baisse du niveau tout court), « autonomie » et « national » (programmes nationaux, concours nationaux) et enfin « instruction (nationale) » et non plus « éducation (nationale) ».

Les maîtres-mots sont « savoir » et « disciplines » qui doivent remplacer les « compétences » et « projets » des pédagogistes, « maîtrise de ces savoirs » par les enseignants qui doivent les enseigner (allusion directe à la baisse de niveau du recrutement, vingt ans après la baisse du niveau tout court), « autonomie » et « national » (programmes nationaux, concours nationaux) et enfin « instruction (nationale) » et non plus « éducation (nationale) ».

Il s’agit bien d’instruire des enfants qui ne savent pas, et non de les distraire, de les occuper ou de les éduquer.

07:30 Publié dans Actualité et langue française | Lien permanent | Commentaires (0)

18/01/2016

Marcel, Antoine et moi (à propos de "Du côté de chez Swann")

Il y a de nombreuses années, quand je travaillais dans la R&D (Recherche et Développement) industrielle, j'ai eu un excellent stagiaire de DEA (le Master 2 actuel), qui utilisait couramment une expression qui m'énervait au plus haut point. Pour parler d'un composant électronique de marque X ou Y (ne faisons pas de publicité rétrospective), il disait : "le composant de chez X" ou "le composant de chez Y". C'était cette juxtaposition de "de" et de "chez" qui me semblait incorrecte, tout cela pour dire que le composant en question provenait du fabricant X ou du fabricant Y… Dans mon esprit, le français comporte assez de bizarreries et d'exceptions aux règles qu'il ne fallait surtout pas en ajouter. J'ai gardé cette irritation pour moi à l'époque, me disant que ces foutus scientifiques ne faisaient décidément aucun effort pour parler correctement (et ne parlons pas d'expression écrite…). Par ailleurs, il est vrai que je n'avais pas sous la main d'expression correcte qui aurait pu faire l'affaire...

Les années ont passé...

J'ai découvert Antoine Compagnon, dont j'ai déjà parlé dans ce blogue. Professeur de littérature moderne au Collège de France, il est spécialiste de Proust et a publié "À la Recherche du temps perdu" dans la collection Folio. Il a aussi animé sur France Inter, il y a deux ans, une série de chroniques : "Un été avec Proust".

Et là, ça devient drôle !

Dans son cours au Collège de France en 2013, pour le centenaire de la publication de la Recherche, il souligne l'instabilité de ce texte que nous considérons comme un monument de la littérature française, dont chaque phrase serait "intouchable". Or Proust a modifié jusqu'au dernier moment son roman : la première partie, centrée sur le personnage de Swann, n'a été publiée qu'au bout de cinq épreuves (les fameux "placards" envoyés par l'imprimeur et que Proust raturait et corrigeait abondamment à chaque fois).

Trois éléments "instables" ont été particulièrement étudiés : le titre général de l'œuvre ("À la recherche du temps perdu"), le titre des parties principales et la fameuse première phrase ("Longtemps je me suis couché de bonne heure").

Et A. Compagnon de consacrer une longue analyse au titre du premier volume publié : "Du côté de chez Swann". Il rapporte d'abord que cette expression a choqué les premiers relecteurs des épreuves, auxquels Proust demandait un avis, et a continué de choquer, dans la mesure où elle est plutôt rare et peut même sembler incorrecte. Proust lui-même a fini par douter et ne l'a défendue que mollement, prétextant seulement qu'il était trop fatigué pour trouver un autre titre !

Et A. Compagnon de consacrer une longue analyse au titre du premier volume publié : "Du côté de chez Swann". Il rapporte d'abord que cette expression a choqué les premiers relecteurs des épreuves, auxquels Proust demandait un avis, et a continué de choquer, dans la mesure où elle est plutôt rare et peut même sembler incorrecte. Proust lui-même a fini par douter et ne l'a défendue que mollement, prétextant seulement qu'il était trop fatigué pour trouver un autre titre !

Ainsi donc, la bizarrerie de cette expression a indisposé d'autres personnes que moi… J'ai repensé à mon agacement de l'époque...

A. Compagnon commence par noter l'asymétrie formelle entre deux titres de la Recherche : "Du côté de chez Swann" d'abord, puis "Le côté de Guermantes".

Ensuite il s'interroge sur le sens des différents articles et conjonctions présents dans le titre : "de chez", est-ce correct ? "du côté", que représente le "du" ? Il nous rappelle le titre de Maurice Barrès : "Du sang, de la volupté et de la mort", tout aussi ambigu.

"Du côté de" signifie "dans la direction de" ; et "chez" vient du latin "casa", la maison. Dans le langage parlé, on rencontre "du côté de chez nous", et c'est d'ailleurs dans des dialogues que quelques rares auteurs avant Proust (comme George Sand) l'ont employé. Jamais dans la langue écrite...

Il semble que le titre vienne d'un ami de Proust, Maurice Rostand, le fils d'Edmond, ou en tous cas, ait été encouragé par lui. Mais le mystère reste entier de savoir comment donc il est arrivé sous la plume de Marcel Proust.

Dernier élément : Antoine Compagnon, exposant devant ses auditeurs du Collège de France la problématique qu'il va traiter, s'exprime ainsi : "Ce titre "Du côté de chez Swann" est-il... "bien de chez nous" ?".

Amusant, non, comme quasi-lapsus ?

07:31 Publié dans Livre, Règles du français et de l'écriture | Lien permanent | Commentaires (0)