08/02/2016

La Francophonie, c'est pas ce que vous croyez (II)

Deuxième idée reçue et fausse : la Francophonie, ce serait uniquement une histoire de langue française (« Qui parle la même langue s’assemble… » ou bien « Encore ces Frenchies qui veulent faire la nique à l’anglais ! »).

Eh bien pas seulement !

Paul Volfoni : J'lui trouve un goût de pomme.

Paul Volfoni : J'lui trouve un goût de pomme.

Maître Folace : Y'en a.…

Paul Volfoni : Vous avez beau dire, y a pas seulement que d'la pomme… y'a autre chose… ça serait pas des fois de la betterave ? Hein ?

Monsieur Fernand : Si, y en a aussi !

Écoutons Senghor : « Le problème n’est pas de partager un héritage mais d’édifier, entre nations majeures, une véritable communauté culturelle. L’âge des empires est révolu. Les sociétés humaines de demain seront fondées sur la solidarité de langue et de culture ».

Le grand dessein, inconnu du public, c’est de faire de la Francophonie, un rassemblement de pays qui, en plus de partager la même langue, partagent des valeurs de solidarité, de paix, de respect des Droits de l’Homme, de développement durable…

Le grand mystère, c’est qu’on n’en parle jamais dans les médias ! Eh bien, oui : la Francophonie, c’est bien plus que le fait d’avoir le français comme langue commune ; c’est une organisation qui défend des valeurs et essaie, à la mesure de ses moyens de répandre la paix et le développement.

Troisième idée fausse : la Francophonie serait une super-Académie au plan mondial !

Non, la Francophonie n’est pas une initiative de défense du français (tel qu’il est parlé en France, par exemple, ou tel que l’Académie française voudrait le préserver). Bien au contraire, l’espace francophone reconnaît que le français parlé sur les cinq continents est très divers ; il y a mille et une façons d’exprimer les choses d’un pays francophone à l’autre, surtout au niveau lexical et au niveau des expressions courantes. Et, de ce point de vue, l’Académie française aura certainement à se repositionner un jour : garder le temple du français correct pour 65 millions de Français, c’est une chose ; faire la même chose pour plusieurs centaines de millions de francophones, c’est une autre affaire.

Bien plus, la Francophonie se sent proche des initiatives-sœurs des langues latines : l’Organisation des États ibéro-américains (qui partagent l’espagnol et le portugais) et la Communauté des pays de langue portugaise. Pour être complet, il faut signaler la magnifique Union latine, qui avait six langues officielles : l’espagnol, le français, l’italien, le

Bien plus, la Francophonie se sent proche des initiatives-sœurs des langues latines : l’Organisation des États ibéro-américains (qui partagent l’espagnol et le portugais) et la Communauté des pays de langue portugaise. Pour être complet, il faut signaler la magnifique Union latine, qui avait six langues officielles : l’espagnol, le français, l’italien, le

portugais, le roumain et le catalan. Elle a malheureusement cessé ses activités, faute de moyens. Mais c’était une belle riposte à la Tour de Babel…

Donc, pour résumer, le français, bien sûr mais pas de façon sectaire !

(à suivre)

07:30 Publié dans Actualité et langue française, Francophonie | Lien permanent | Commentaires (0)

06/02/2016

Devinette XII : les Sud-Américaines

Dans le billet du 4 février 2016, je cite les paroles d'une chanson...

Dans le billet du 4 février 2016, je cite les paroles d'une chanson...

Qui chante cette chanson ?

07:30 Publié dans Blog, Chanson | Lien permanent | Commentaires (3)

04/02/2016

Mes Sud-Américaines

…

« À la radio des tangos et des solos d'maracas

Ah ! je suis branché sur Caracas

Que c'est bon, que c'est beau

Que c'est chaud, que c'est bon tout ça

Whoo ! les sud-américaines

Aux parfums qui se promènent

Tout près de moi

Des yeux tout ronds immenses

Sur vos hanches qui se balancent

Et revoilà

…

À la radio du tango et y’a l'amour dans l'air

Ah ! je suis branché sur Buenos-Aires

Que c'est bon, que c'est beau

Que c'est chaud, que c'est bon tout ça »

…

Ça y est, je les ai, mes Sud-Américaines !

Ne vous méprenez pas… il s’agit uniquement du lectorat du blogue. Il y a encore quelques semaines, je me fixais  comme objectif de « conquérir » un quatrième continent : le sud-américain. Eh bien, grâce à Marijuz et les autres, c’est fait !

comme objectif de « conquérir » un quatrième continent : le sud-américain. Eh bien, grâce à Marijuz et les autres, c’est fait !

Jugez vous-mêmes :

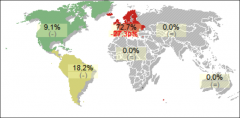

Le 30 janvier…

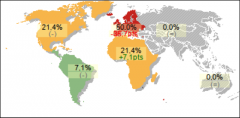

… et le 31 janvier 2016

Bienvenue à toutes et à tous, amis de l'Amérique latine !

Et pour que je sois la Francophonie à moi tout seul… il ne me reste plus qu’à séduire les Australiens.

07:30 Publié dans Actualité et langue française, Blog, Francophonie | Lien permanent | Commentaires (0)