22/02/2016

"Elle et lui" (Marc Levy) : critique

J’ai toujours été sceptique (pour ne pas dire méprisant) et, en tous cas, intrigué par le succès (commercial) de romanciers comme Marc Levy et Guillaume Musso, régulièrement présentés, l’un ou l’autre, comme « l’écrivain français le plus lu à l’étranger », « le roi des tirages et des chiffres de vente », « le préféré des Français », tandis que, bien sûr, les amateurs de littérature, les élites et les snobs les ignorent superbement. Ce débat entre l’insignifiance qui ferait vendre et le génie qui condamne au confidentiel est vieux comme le monde ; dans le cinéma, il a entre autres longtemps pénalisé des acteurs comme Louis de Funès, dans la chanson des gens comme Jean-Jacques Goldmann…

Mais pour en revenir aux livres, voici que je tombe, début juillet 2015, sur un article de l’hebdomadaire Marianne intitulé « Que valent vraiment les best-sellers ? », dont j’ai rendu compte dans mon billet du 6 septembre 2015. Que disait cet article ? En substance, que les opus de ces vedettes populaires n’étaient pas si mauvais ni si inintéressants que cela…

Le journaliste avait lu « Elle et lui » de Marc Levy et « L’instant présent » de Guillaume Musso, et leur trouvait des qualités. Ni une ni deux, j’ai acheté ces deux livres et, ça y est, je les ai lus !

Examinons d’abord le cas de « Elle et lui ».

Il s’agit d’une histoire bourrée d’invraisemblances et de coïncidences tellement favorables qu’elles en deviennent invraisemblables. Elle se lit en deux ou trois jours sans effort vu que l’écriture en est dépouillée au point d’en être quelconque. C’est du roman d’aventure (sentimentale) écrit au kilomètre, sans recherche ; Maurice Leblanc, dans le genre, faisait mieux car il évoquait au moins sa Normandie natale ; et ses intrigues étaient amusantes, c’était du gentil roman policier.

Le livre de Marc Levy ne se veut pas non plus humoristique ni burlesque ; heureusement car il n’arriverait pas à la cheville de « Bienvenue à Skios » (Michael Freyn) et encore moins des désopilantes « Vacances anglaises » (Joseph Connolly), monument du non sense à l’anglaise. En 360 pages de petit format (Versilio), on trouve une seule phrase drôle, page 137 : « …la nuit était claire, son humeur joyeuse et sa voiture à la fourrière » !

À certains moments, vers la fin, quand son héros cherche la femme de sa vie qui a disparu, on pense à « Plonger » de Christophe Ono-dit-biot. Mais c’est fugitif.

Passons sur le côté « bobo » des situations et des comportements de ses personnages ; luxe, calme et volupté, grandes marques, cosmopolitisme (dont la Corée du Sud, pour faire moderne), billets d’avion en première classe achetés à la dernière minute, vie insouciante et passe-droits des gens connus … Admettons que le seul but de Marc Levy soit de faire rêver ; on n’est pas loin de Paris-Match.

Est-il au moins écrit correctement ? pas sûr, jugez-en…

- page 33 : « Elle avait demandé à Paul de s’isoler dans son bureau » (au lieu de « Elle avait demandé de pouvoir s’isoler ») ;

- page 33 : « Barbée par les propos de son interlocuteur, Lauren… » (au lieu de « Ennuyée par ») ;

- page 43: « Maureen, l'assistante de l'agence, avait préparé une revue de presse avec amour » ; ici pas de faute de français mais une formule peu pertinente : prépare-t-on une revue de presse avec amour ?

- Page 76 : « … et je ne sais pas pourquoi, mais je me sentirai gêné si elle l’apprenait » (au lieu de « je me sentirais ») ;

- Page 133 : « … on apprend juste à le connaître de mieux en mieux » (au lieu de « on apprend seulement à ») ;

- Page 173 : « Si tu t’installes à Séoul, c’est moi qui viendrais te voir à l’automne » (au lieu de « qui viendrai ») ; aurait-il un problème avec le futur et le conditionnel ?

- Page 255 : « Je n’ai pris aucunes affaires » (au lieu de « aucune affaire ») ;

- Page 255 : « Non, je n’ai pas faim, je veux juste dormir » (au lieu de « seulement dormir ») ;

- Page 262 : « N’arrivant pas à joindre Mia, elle lui texta un message » ; sans commentaire ;

- Page 264 : « La voiture roula à toute berzingue ».

Bon, ce n’est pas de la littérature, c’est un livre sans intérêt.

Ah, j’oubliais ! Voici ce que le journaliste Alexandre Gefen disait de « Elle et lui » (je passe sur son résumé de l’intrigue) : « Des personnages stéréotypiques (NDLR : ça veut dire quoi ?), un récit bien ficelé, avec la fluidité d’une série américaine (NDLR : c’est une référence ?). Deux adultes paumés entre plusieurs histoires d’amour, un roman bricolé à coup de SMS sur les reconstructions amoureuses (NDLR : admirez la syntaxe…), joyeux et contenant même des petits bonheurs d’écriture… On s’était un peu mépris sur Marc Levy, qui ne mérite pas ici sa vilaine réputation ».

Et comme preuve des « petits bonheurs d’écriture », il cite… la phrase de la page 137. Faut bien vivre.

07:30 Publié dans Écrivains, Franglais et incorrections diverses, Lévy Marc, Livre | Lien permanent | Commentaires (1)

20/02/2016

Accent circonflexe, accent régional, tout fout le camp (addendum)

Sur le sujet de la "rectification de l'orthographe" et de la nouvelle lubie de Mme Belkacem, je viens de lire un point de vue intéressant de Dominique Jamet dans le site "Boulevard Voltaire".

Contrairement à la critique très répandue de la "réglementation de la langue" confiée à l'Académie française par Richelieu au XVIIème siècle, qui s'opposerait à son évolution "naturelle et harmonieuse", D. Jamet rend hommage aux lexicographes comme Furetière, Larousse et Littré qui "ont tenu le grand livre du vocabulaire, du bon usage, de ses enrichissements, de ses apports, de ses évolutions" et aux érudits et écrivains comme Malherbe, Voltaire, Anatole France, Giraudoux et Valéry, qui "ont gardé sa limpidité, sa transparence, son élégance" à notre langue.

Le résultat remarquable en est que nous lisons encore facilement Molière, Corneille, Racine, Montesquieu, Rousseau, Chateaubriand, Hugo, Zola, Romains, Alain et Camus, alors que les auteurs antérieurs à cette vigilance et à cette régulation, Chrétien de Troyes, Villon, Rabelais, Montaigne, nous sont devenus partiellement étrangers.

Le résultat remarquable en est que nous lisons encore facilement Molière, Corneille, Racine, Montesquieu, Rousseau, Chateaubriand, Hugo, Zola, Romains, Alain et Camus, alors que les auteurs antérieurs à cette vigilance et à cette régulation, Chrétien de Troyes, Villon, Rabelais, Montaigne, nous sont devenus partiellement étrangers.

D. Jamet écrit : "C'est grâce à eux que le français a échappé au misérable destin qu'ont connu le latin ou le grec. Ceux qui ont eu la chance et le bonheur d'apprendre et de pratiquer ces langues mortes sont à même de mesurer la différence de qualité, de pureté, d'harmonie, de correction, entre Cicéron, César, Salluste, Virgile et Saint Augustin, Sidoine Apollinaire ou Fortunat (NDLR : pour le latin), entre Platon, Aristote, Thucydide, Démosthène et Lucien de Samosate ou Clément d'Alexandrie (NDLR : pour le grec)".

Il en déduit que cette "réforme" est nuisible et qu'il faut au contraire préserver le français : "La défense et l'illustration de notre langue, de sa qualité, de sa correction, de sa pérennité, sont ou devraient être l'affaire et le combat de tous".

Et il conclut : "Technocrates, bureaucrates, médiacrates, hommes politiques, journalistes, présentateurs de radio ou de télévision, enseignants même, ont en commun de maltraiter, de malmener, de massacrer le merveilleux outil que leur ont légué nos ancêtres. Gardiens du trésor, ils le dilapident. Une réforme s'impose. Ce n'est pas exactement celle que prône Mme Najat Vallaud-Belkacem".

Léopold Senghor lui aussi parlait de "trésor"...

Et ce blogue, depuis bientôt deux ans, ne dit pas autre chose. Mais la question est de savoir si cette "rectification" abîme la langue ; mis à part la suppression occasionnelle de l'accent circonflexe, je ne le crois pas ; elle n'empêchera aucunement nos arrière-petits-enfants de nous lire dans cinquante ans !

En revanche, il me semble clair que la diversion opérée par le Ministre est purement opportuniste et sans intérêt ; elle devrait avoir bien d'autres combats à mener (comme l'alphabétisation).

18/02/2016

Accent circonflexe, accent régional, tout fout le camp

Voici ce que révèlait Marie-Estelle Pech le 14 février 2016, dans le Figaro Premium :

De Toulouse à Strasbourg, les jeunes générations ont de plus en plus tendance à s'exprimer dans un français « standardisé » imposé par Paris et ses élites.

Si le nombre de Français pratiquant les langues régionales ne cesse de diminuer, les accents régionaux, restes de ces mêmes langues, tendent aussi à s'estomper. « Nous sommes dans une phase d'homogénéisation des prononciations, surtout chez les plus jeunes même si on peut assister à des sursauts d'affirmation identitaire, à Marseille, par exemple », explique Philippe Boula de Mareüil, linguiste et directeur de recherche au CNRS.

Dans la plupart des façons de parler le français, le « r » roulé s'est ainsi presque perdu. « On l'entend encore un peu en Bresse bourguignonne ou dans l'Ariège, uniquement chez les locuteurs les plus âgés », poursuit le linguiste.

Donc l’accent régional tend à disparaître…

La récente lubie du Ministère de l’Éducation nationale, qui veut peut-être détourner l’attention de son invraisemblable réforme du collège en ressuscitant la fameuse « rectification de l’orthographe » de Michel Rocard, vingt-six ans après, constituerait, elle, un mauvais coup porté à l’accent circonflexe.

Revenons rapidement sur cette simplification, à laquelle j’avais consacré de nombreux billets dans ce blogue en septembre 2014. Elle a été portée, à la demande du Premier Ministre de l’époque, par une Commission ad’hoc, dont faisaient partie entre autres Maurice Druon secrétaire perpétuel (mais disparu depuis) de l’Académie et Bernard Pivot (aujourd’hui président de l’Académie Goncourt). Elle n’est donc pas l’œuvre de l’Académie française, comme certains voudraient le faire croire, maintenant que la polémique enfle. Au contraire, l’Académie, stupéfaite des concessions faites par son Secrétaire perpétuel, l’a acceptée du bout des lèvres, à la condition que son adoption en soit « facultative » ; autant dire qu’en ce pays où il est si difficile de faire respecter le Code de la Route (obligatoire), c’était saboter la réforme. Et c’est bien ce qui arriva, ce fut un flop.

Revenons rapidement sur cette simplification, à laquelle j’avais consacré de nombreux billets dans ce blogue en septembre 2014. Elle a été portée, à la demande du Premier Ministre de l’époque, par une Commission ad’hoc, dont faisaient partie entre autres Maurice Druon secrétaire perpétuel (mais disparu depuis) de l’Académie et Bernard Pivot (aujourd’hui président de l’Académie Goncourt). Elle n’est donc pas l’œuvre de l’Académie française, comme certains voudraient le faire croire, maintenant que la polémique enfle. Au contraire, l’Académie, stupéfaite des concessions faites par son Secrétaire perpétuel, l’a acceptée du bout des lèvres, à la condition que son adoption en soit « facultative » ; autant dire qu’en ce pays où il est si difficile de faire respecter le Code de la Route (obligatoire), c’était saboter la réforme. Et c’est bien ce qui arriva, ce fut un flop.

Certains ricanaient que l’on veuille leur faire écrire « ognon » et « nénufar » et tous ignorèrent superbement les recommandations (remarque : le correcteur de Word accepte ces deux graphies ; il a donc vingt-six ans d’avance sur Mme Belkacem…).

Personnellement, je partageais déjà l’opinion récente de Bernard Pivot (qui cherche à se débarrasser de ce sparadrap), selon laquelle de nombreuses simplifications étaient acceptables, voire souhaitables, mais qu’il ne fallait pas toucher à l’accent circonflexe ni à tout ce qui heurtait notre attachement à la graphie de la plupart des mots.

Dans un sens (simplifier), l’argument était que de nombreuses « complications » de notre orthographe actuelle n’étaient que le fruit (artificiel) de la manie du XIXème siècle de remplacer la graphie phonétique par une graphie étymologique (liée à l’origine grecque des mots). Dans l’autre sens (conserver), l’argument le plus pragmatique était que pour simplifier, on introduisait de nombreuses exceptions et que donc, in fine, on re-compliquait !

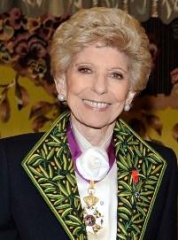

Au nom de l’Académie, Hélène Carrère d’Encausse, nouveau secrétaire perpétuel, tient un autre raisonnement ; sans entrer dans les détails, elle rejette d’un bloc cette initiative au motif qu’en vingt-six ans, la situation de l’enseignement (en l’occurrence l’enseignement du français) s’est notablement dégradée et qu’aujourd’hui, l’urgence n’est plus à simplifier – ce serait de la cosmétique comme disent les Anglo-Saxons – mais à revenir aux fondamentaux : enseigner aux enfants à lire, à parler et à écrire le français tel qu’il est.

Au nom de l’Académie, Hélène Carrère d’Encausse, nouveau secrétaire perpétuel, tient un autre raisonnement ; sans entrer dans les détails, elle rejette d’un bloc cette initiative au motif qu’en vingt-six ans, la situation de l’enseignement (en l’occurrence l’enseignement du français) s’est notablement dégradée et qu’aujourd’hui, l’urgence n’est plus à simplifier – ce serait de la cosmétique comme disent les Anglo-Saxons – mais à revenir aux fondamentaux : enseigner aux enfants à lire, à parler et à écrire le français tel qu’il est.

Quant à moi, je reste sur ma position de septembre 2014 : la « rectification » (puisque c’était son nom officiel) était fondée, modérée, argumentée, limitée, et améliorait la cohérence globale de l’orthographe en supprimant des aberrations et en utilisant habilement des régularités existantes. Donc, au prix d’un renoncement à l’accent circonflexe dans « il apparaît », on pouvait l’accepter et jouer le jeu.

Au bout du compte, qu’est-ce donc que cette tentative qui vient du fond des âges ?

On peut imaginer une tentative de « coup politique » pour distraire l’attention des sujets de fond dans lesquels le gouvernement s’est empêtré, en agitant ce chiffon rouge qu’est toujours en France l’atteinte à la langue…

Mais c’est peut-être tout simplement un coup de pouce aux éditeurs en manque de chiffre d’affaires : pouvoir rééditer tous les manuels aux frais de la Princesse (puisque le Ministère paye les livres du Primaire), c’est toujours ça de pris (ou de prix ?).

L’ennui, c’est que l’État – c’est-à-dire nous – est impécunieux.