01/02/2016

La Francophonie, c'est pas ce que vous croyez (I)

Vous en pensez quoi, de la Francophonie ?

La plupart des Français n’en pensent probablement rien ; ou alors que c’est une action secondaire, satellite des prestigieuses « Affaires étrangères », vestige de notre ancienne gloire, concession à nos anciennes colonies africaines, source de dépenses occasionnées par des Sommets internationaux qui ne produisent rien de concret, sauf de beaux discours et des protestations d’amitié éternelles, postiche de notre effacement progressif du monde, nous et notre langue qui fut celle de l’Europe, cousinage avec ce magnifique Québec que nous avions vu « libre » ; en un mot, beaucoup de bruit pour rien ou pour pas grand-chose.

Eh bien, il y a de cela mais la Francophonie, c’est bien autre chose.

Premier point : faut-il un F majuscule ou un f minuscule au mot « francophonie » ?

Les deux, mon Capitaine !

On met une minuscule quand on désigne le fait de parler français, alors qu’on n’est pas Français ; la francophonie est une caractéristique de la Wallonie, du Liban, de la Côte d’Ivoire, de l’Argentine, de la Louisiane, sur les cinq continents.

On met une majuscule quand on veut parler de l’organisation officielle qui associe environ 80 pays de par le monde qui ont le français en partage et qui en plus partagent un certain nombre de valeurs. Pour être plus précis, on peut parler de l’OIF, l’Organisation internationale de la francophonie, dirigée par le Secrétaire général de la francophonie (actuellement Madame Michaëlle Jean, ancien Gouverneur du Canada).

Deuxième point : la Francophonie (avec une majuscule) est-elle une idée française (de Paris) ?

Pas du tout !

Le gouvernement français de l’époque (celui du Général de Gaulle, dans les années 60) était même réticent à cette idée, qui risquait de perturber le processus de décolonisation en cours. Il lui préférait les associations bilatérales, entre la France et chacun des pays qui accédaient à l’indépendance.

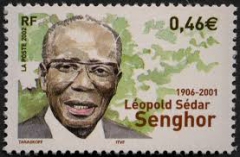

Non, la Francophonie est la grande idée d’un grand Monsieur, Léopold Sédar Senghor, qui y a consacré toute son énergie et sa force de conviction à partir du moment où il n’a plus été le Président du Sénégal.

Non, la Francophonie est la grande idée d’un grand Monsieur, Léopold Sédar Senghor, qui y a consacré toute son énergie et sa force de conviction à partir du moment où il n’a plus été le Président du Sénégal.

Léopold Senghor était Normalien (ENS Ulm de l’époque), condisciple et ami de Georges Pompidou, qui fut Président de la République française. Il fut aussi Académicien.

Il a eu cette phrase extraordinaire : « Il est, d’un mot, question de nous servir de ce merveilleux outil trouvé dans les décombres du régime colonial. De cet outil qu’est la langue française ».

Inlassablement, il a cherché à convaincre de l’intérêt de créer une sorte de « Commonwealth à la française » ; et il a réussi à entraîner Habib Bourguiba (Président de la République tunisienne), Hamani Diori (Président de la République du Niger), Norodom Sihanouk, ancien roi du Cambodge et Jean-Marc Léger, journaliste et écrivain québécois.

Ces cinq-là, ce sont les Pères fondateurs de la Francophonie.

Aucun n’était français.

(à suivre)

07:30 Publié dans Actualité et langue française, Francophonie | Lien permanent | Commentaires (0)

28/01/2016

Bernard Pivot en chair et en os

Je suis allé écouter Bernard Pivot il y a quelques jours. Il donne régulièrement des sortes de causeries (de monologues), pendant lesquelles il lit des passages de ses ouvrages ou livre quelques souvenirs de sa jeunesse en Beaujolais.

Tout est écrit, bien écrit et B. Pivot lit bien, sans quasiment jamais buter sur un mot, quoiqu'il parle trop vite, avec trop peu de pauses (un effet de sa modestie ou de sa timidité peut-être ?) ; pas étonnant pour un journaliste, amoureux des mots au surplus. Il n'a pas l'aisance, le don d'improvisation, la tendance au cabotinage de Fabrice Lucchini mais il est agréable à écouter, avec une excellente diction, le sens de la chute et pas mal d'humour. Il est un peu dommage qu'il ne quitte pas ses notes pour raconter des anecdotes de façon plus spontanée ; le français y perdrait sans doute quelques belles périodes mais le spectacle serait plus vivant.

Sur le fond, j'ai retrouvé certains des meilleurs articles de son livre "Les mots de ma vie" ("Eau", "Femme", "Vieillir"…) dont j'ai rendu compte dans ce blogue.

Au chapitre des souvenirs, il y a ce premier engagement "aléatoire" et quasiment "miraculeux" au Figaro comme journaliste littéraire, lui qui avait très peu lu mais qui avait une famille vigneron dans le Beaujolais.

Au chapitre des souvenirs, il y a ce premier engagement "aléatoire" et quasiment "miraculeux" au Figaro comme journaliste littéraire, lui qui avait très peu lu mais qui avait une famille vigneron dans le Beaujolais.

J'attendais beaucoup des "coulisses" d'Apostrophes, l'émission qui l'avait rendu célèbre… Là, déception ! À part quelques commentaires sur les passages de Nabokov, Simenon, Vincenot, Yourcenar et Duras, pas de confidences ni d'envolées lyriques. On n'apprendra rien de particulier sur ces écrivains contemporains, sauf que Nabokov excellait tant en français qu'en russe et en anglais et que Simenon ne s'était pas remis du suicide de sa fille...

B. Pivot nous a fait le coup, c'était couru, de sa dictée des "r", qu'il connaît par cœur… J'aurais eu une faute car je ne connaissais pas l'ers (le "s" ne se prononce pas), sorte de paillage...

Il aime remettre en lumière des mots anciens ou rares, comme "affiquet", "bagatelle de la porte" ou "fragonarde". Il n'est pas bégueule ni snob et ne rechigne pas à employer quelques expressions gaillardes ou familières ("la vieillesse, c'est chiant"…).

Il nous a aussi livré quelques jeux de mots (Gino le pieux et Fausto le pieu…) et quelques faux aphorismes à la mode "tweet", mode de communication qu'il affectionne apparemment.

Au total, un bon moment consacré à la langue française !

07:30 Publié dans Actualité et langue française, Écrivains, Littérature, Pivot Bernard, Règles du français et de l'écriture | Lien permanent | Commentaires (2)

25/01/2016

Table, chien, cheval : un mot en vaut-il un autre ?

Apparemment les mots n’ont pas d’importance ; ce sont des conventions pour désigner sans ambiguïté des objets ou  des concepts, et pour se comprendre. Une table, par exemple, pourrait s’appeler tout aussi bien « chaise » mais il se trouve que c’est une table…

des concepts, et pour se comprendre. Une table, par exemple, pourrait s’appeler tout aussi bien « chaise » mais il se trouve que c’est une table…

En fait nous sommes attachés aux mots, ils résonnent en nous et certains nous plaisent particulièrement (par exemple, j’adore « calamiteux », « fortuit », « dérisoire »…).

Bernard Pivot a écrit un livre sur les mots qui ont jalonné sa carrière (voir mes billets antérieurs à ce sujet) et Jean-Paul Sartre a écrit « Les mots ».

Quand quelqu’un emploie un mot à la place d’un autre, cela nous agace (surtout quand le snob utilise un terme  anglais à la place d’un équivalent français courant). Cela peut aussi être drôle. Je vous ai déjà parlé d’une collègue qui modifiait, sans le vouloir, des expressions toutes faites ; je vous avais d’ailleurs promis de publier quelques-unes de ses meilleures perles. Cela viendra.

anglais à la place d’un équivalent français courant). Cela peut aussi être drôle. Je vous ai déjà parlé d’une collègue qui modifiait, sans le vouloir, des expressions toutes faites ; je vous avais d’ailleurs promis de publier quelques-unes de ses meilleures perles. Cela viendra.

J’en étais là quand je suis tombé sur le Préambule de la pièce de Jean Tardieu « Un mot pour un autre », que voici.

« Vers l’année 1900… une curieuse épidémie s’abattit sur la population des villes, principalement sur les classes fortunées. Les misérables atteints de ce mal prenaient soudain les mots les uns pour les autres, comme s’ils eussent puisé au hasard les paroles dans un sac…

Ce fait historique – hélas contesté par quelques savants – appelle les remarques suivantes :

- Que nous parlons souvent pour ne rien dire ;

- Que si, par chance, nous avons quelque chose à dire, nous pouvons le dire de mille façons différentes ;

- Que les prétendus fous ne sont appelés tels que parce que l’on ne comprend pas leur langage ;

- Que, dans le commerce des humains, bien souvent les mouvements du corps, les intonations de la voix et l’expression du visage en disent plus long que les paroles ;

- Et aussi que les mots n’ont, par eux-mêmes, d’autres sens que ceux qu’il nous plaît de leur attribuer.

Car enfin, si nous décidons ensemble que le cri du chien sera nommé hennissement et aboiement celui du cheval, demain nous entendrons tous les chiens hennir et tous les chevaux aboyer ».

07:30 Publié dans Théâtre, Vocabulaire, néologismes, langues minoritaires | Lien permanent | Commentaires (0)