06/04/2019

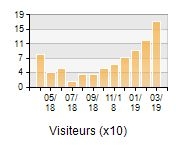

Fréquentation du blogue en mars 2019 : la reconquête

La reconquête continue !

L’Amérique du Nord contribue maintenant à hauteur de 36 %, tandis que l’Afrique montre à nouveau le bout de son nez (1,9 %).

À titre de comparaison, la fréquentation était de 80 visiteurs uniques environ il y a un an ; nous en sommes au double.

07:00 Publié dans Blog | Lien permanent | Commentaires (0)

04/04/2019

Le français restera avec l'anglais la seule langue mondiale

Dans son rapport annuel, l’Organisation internationale de la francophonie indique que le français restera avec l’anglais la seule langue mondiale, c’est-à-dire parlée sur quatre continents (Amérique, Europe, Afrique et Océanie) et que le nombre de locuteurs pourrait passer en cinquante ans de 300 à 480 millions, voire à 750 millions si la politique linguistique (l’enseignement) est dynamique et ce, grâce à la démographie de l’Afrique.

Actuellement il n’y a que 235 millions de personnes qui « vivent en français », même si le français est la seule langue officielle dans 14 pays, co-officielle dans 17 autres, et s’il est langue dominante dans l’enseignement, l’administration, les médias ou le commerce dans une cinquantaine de pays.

Le « classement » des langues en termes de locuteurs est le suivant : l’anglais, le chinois (mais parlé dans un seul pays), l’espagnol (mais sur deux continents seulement) et l’arabe (mais avec plusieurs variantes) devancent le français.

Son Directeur de l’Observatoire de la langue française, M. Alexandre Wolff, considère que la force du français est sa cohabitation avec d’autres langues dans de très nombreux pays du monde (Canada, Suisse, pays africains…).

Il convient néanmoins d’être persévérant dans la promotion du français car l’exemple récent du Rwanda qui l’a remplacé par l’anglais comme langue prioritaire de l’enseignement et celui plus ancien de l’Algérie avec l’arabe, ont de quoi inquiéter.

Autre danger : la créolisation qui ferait « éclater » la langue française.

Source : le Figaro

07:00 Publié dans Actualité et langue française, Francophonie | Lien permanent | Commentaires (0)

01/04/2019

"Romain Gary" (Dominique Bona) : critique IV

Nous en arrivons maintenant à la farce littéraire, à la supercherie (c'est le jour !), pas très loyale, qui va permettre à Romain Gary d’obtenir son second prix Goncourt (ce qui est impossible par les voies normales) et de ridiculiser incidemment les spécialistes du style que sont censés être les jurés.

Pour moi la seule circonstance atténuante, c’est l’obsession congénitale de Romain Gary de changer de peau régulièrement, de tenter l’aventure, de rendre sa vie plus ludique, de s’imposer de nouveaux défis.

« De mars à décembre 1973, la même année que Europa et Les Enchanteurs, Gary écrit Gros Câlin, un roman burlesque et sombre, sorte de fable sur la solitude, à l’humour triste de Gogol » (page 352). Il le publiera sous le nom de Émile Ajar.

Dominique Bona distingue deux « manières » dans l’œuvre littéraire de Romain Gary : les « grands Gary » comme « Les racines du ciel » et « Les enchanteurs », sa voie royale, son côté Malraux ; et des romans humoristiques, bouffons, comme Tulipe, Gengis Cohn et donc les romans publiés sous le nom d’Ajar, qui expriment « sa passion pour le dérisoire et la satire, pour les Marx Brothers et Charlie Chaplin ».

Elle note les innovations dans le style, « quelque part entre Vian et Queneau : jeux de mots, entorses à la syntaxe, à la grammaire et au vocabulaire, mutilations et gags du langage » (page 353).

Page 359, pour la sortie de Gros Câlin, en 1974, on trouve Matthieu Galey, « anti-Garyste définitif, qui depuis La promesse de l’aube condamne à peu près régulièrement les ouvrages de Romain Gary mais fond cette fois devant le langage neuf et impertinent, farfelu jusqu’à la poésie » ; mais rien à voir avec Mathieu Gallet, qui sera démis de ses fonctions à la tête de Radio-France, quarante ans plus tard ; il s’en faut de beaucoup plus que de deux « t » dans leurs prénom et patronyme !

Mais au total, l’entreprise Ajar, dont Gary tire les ficelles, se révèle un dédoublement dangereux de la personnalité, Romain Gary essayant de persuader son public que ce n’est pas lui mais son neveu qui écrit ces romans… Elle culmine dans Pseudo « texte sauvage, sans histoires vraiment… », « texte fou et violent, assez poétique parfois, qui a pu apparaître comme l’œuvre impulsive d’un déséquilibré ». Gary n’est pas fou mais joue avec la folie. Il va réduire les mille pages de ses trois premières versions aux 213 pages de la version définitive (page 395).

Le 8 septembre 1979, la femme-enfant Jean Seberg est retrouvée morte dans une voiture stationnée dans le XVIème arrondissement de Paris. Elle avait quarante et un ans. Les experts concluront au suicjde.

Début 1980 paraît la dernière œuvre « Les cerfs-volants ». Gary vit avec une femme de quarante ans depuis un an, Leïla Chellabi.

Le 2 décembre 1980, jour de pluie sur Paris, Romain Gary se tire une balle de revolver dans la bouche. On le trouvera « les traits calmes et détendus, les yeux bleus grands ouverts, avec une expression de paix ».

Il y aura un hommage des Compagnons de la Libération, ses frères d’arme, aux Invalides.

Et, en juillet 1981, le secret de l’identité d’Ajar est enfin révélé. Romain Gary est déjà loin…

07:00 Publié dans Bona Dominique, Écrivains, Essais, Littérature, Livre | Lien permanent | Commentaires (0)