28/11/2016

Noms de pays : le nom

L’informatique et l’infographie ont renouvelé l’art de dessiner des cartes et on peut aujourd’hui afficher tout ce qu’on veut sur une carte. Tout ce qu’on veut, oui, et c’est là que le bât peut blesser.

C’est très précieux pour représenter un réseau électrique sur un « fond de plan », à différentes échelles. C’est instructif quand on trace, à l’endroit des métropoles, des disques de taille proportionnelle à leur population. C’est spectaculaire quand utilise les cartes pour rendre palpables des phénomènes liés à la géographie, par exemple le temps qu’il faut pour se rendre à Paris depuis telle ou telle ville (certaines sont reliées par le TGV, d’autres par des Corail ou des bus Macron…).

Et il est vrai que l’on peut choisir d’afficher sur la carte proposée par un navigateur, les éléments qui nous intéressent (les fameux « points d’intérêt »). On pourrait penser que, par défaut, les navigateurs vont nous présenter les stations de métro, avec les lignes afférentes, et peut-être les hôtels de ville, les églises, les châteaux, que sais-je encore ?

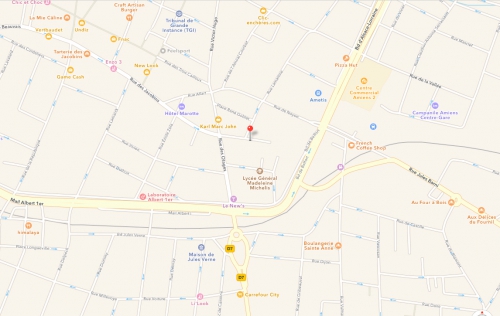

Eh bien pas du tout… voici ce qu’affiche « par défaut », c’est-à-dire sans que je n’aie rien demandé, mon application « Plans » quand je lui demande le centre d’Amiens, ville chère au Macron des bus :

Et qu’y voyons-nous ? à côté des officiels TGI et lycée Papillon, de la passionnante Maison de Jules Verne, une profusion – une quasi exclusivité – d’enseignes aux intitulés franglais : Li’Look, Carrefour City, Le New’s, French Coffee Shop (sic !), Pizza Hut, Craft Artisan Burger, New Look, Game Cash, Undiz… Mais à quoi songent-ils donc ? L’appétit commercial exige-t-il donc tant de soumission au modèle (?) américain ? Soumission en effet, comme dit l’autre.

Il est vrai que, dans ce domaine comme dans tant d’autres, il semble interdit d’interdire. Pensez-donc, un règlement de plus, alors que les Français s’en disent déjà étouffés ! D’autres ont moins de scrupules : j’ai lu dans le Marianne du 14 mars 2014 que l’Union nationaliste « Tous pour la Lettonie » avait proposé d’augmenter le nombre de contrôleurs du Centre de la langue nationale, de façon à intensifier la chasse au non-respect de la loi sur l’usage de la langue officielle dans les lieux publics et, en particulier s’assurer que la minorité russophone apprend bien l’idiome local… Un peu comme si, chez nous, la loi Toubon concernait aussi les enseignes commerciales et qu’en plus on veuille la faire respecter. On peut toujours rêver !

Lydie Salvayre, écrivain (je déteste le néologisme « écrivaine »), fille de réfugié espagnol, parle du « fragnol » de sa mère, mélange de français et d’espagnol, comme d’un moyen de résistance à la langue majoritaire qui nous est imposée. Quelle langue vous est-elle imposée, Madame, a-t-on envie de lui rétorquer ? Si l’on vient en France, n’est-il pas naturel qu’on adopte le français ? Ionesco, Kundera et bien d’autres l’ont fait ! Et par ailleurs, à quoi donc résistent les acharnés du franglais ? À l’envahissement de l’anglais ?

Marcela Iacub, écrivain d'origine argentine, de parents ukrainiens et biélorusses, a déclaré à propos de son choix de la France : « Je voulais écrire dans une langue que mes parents ne comprendraient pas. C’était un défi, l’amour du français et celui d’une autre manière de concevoir la politique, moi qui venaient d’un pays profondément inégalitaire, clivé, où les espaces entre les riches et les pauvres étaient marqués par des barbelés » (Marianne du 11 avril 2014).

Pour en revenir aux noms – à la toponymie – je vous propose de revenir en Amiens (ou à Amiens, selon que l’on suit Dutourd ou non) ; à cette époque de l’année, c’est le marché de Noël qui bat son plein tout au long de la principale artère de la ville, depuis longtemps transformée en une longue rue piétonne, de la Maison de la Culture jusqu’à la gare. Ce projet d’urbanisme fait partie de ceux dont on disait qu’il était impossible et qui a été mené à bien. Au tiers du parcours, en remontant, un peu après l’Hôtel de Ville, a été aménagée une sorte de jardin d’hiver pour les enfants avec un parcours entre des sapins poudrés et des animaux du Grand Nord itou. Quelques saynètes avec des figurines bien connues mais à taille humaine laissent peu de doute sur le nom de la multinationale du jouet qui finance l’attraction. C’est sympathique, traditionnel, enchanteur… tout pour plaire. Mais quel irresponsable a-t-il eu l’idée d’ajouter de ci de là des petites pancartes portant la mention « Let it snow » ? Si les enfants doivent profiter de leurs ballades pour apprendre des mots et l’orthographe, la priorité n’est-elle pas qu’ils lisent des mots français, avec leur graphie correcte ? Quant à savoir combien d’Amiénois et de badauds adultes comprennent le sens de cette supplique répétée au long de leur flânerie, c’est une autre histoire.

J’ajoute que, quand ils sortent de cette évocation de Noël, les pauvres enfants tombent sur un « Manège magic » qui ne risque pas de leur inculquer l’orthographe des terminaisons en « hic »…

« Fiers de notre langue », disaient les deux finalistes de la Primaire de la Droite ; « fiers d’être français », a répété le vainqueur… Il y a du travail !

V.2.1 du 30 novembre 2016

16:37 Publié dans Actualité et langue française, Franglais et incorrections diverses | Lien permanent | Commentaires (0)

24/11/2016

Des yankees à Guillaume II

À la Gare de l’Est, à Paris, quand on vient prendre le train à grande vitesse, on est chez les yankees ; devant les quais ne trônent que deux (grandes) boutiques : Starbuck’s coffee et RELAY ! J’ai personnellement du mal à comprendre pourquoi il ne se trouve aucun cafetier dans Paris, bougnat ou non, affilié à une chaîne ou non, pour tenir l’espace le plus emblématique qui soit de notre vieux pays buveur de café, de thé, de vin blanc et de ballons de rouge : l’estaminet, le troquet, le bistrot.

Et aussi pourquoi dans notre pays passionné de littérature, amoureux des livres et révérant les écrivains, aucun libraire, aucune « Maison de la Presse » ne peut tenir boutique dans une grande gare parisienne… Et pourquoi, donc, il faut s’en remettre à des enseignes américaines ou au moins à des boutiques au nom américain pour assurer ce genre de services…

Quand on arrive à Metz, ces aberrations sont oubliées depuis longtemps ; on entre dans l’Austrasie, dans la Lotharingie, dans la Lorraine des Trois évêchés, et là flottent les vestiges, sinon le souvenir, du Saint Empire romain germanique et in fine de Guillaume II.

La gare de Metz (prononcer « mess ») doit son architecture néo-moyenâgeuse à l’Empereur d’Allemagne, du temps où le Nord de la Lorraine et l’Alsace avait été annexées. Mais la cathédrale gothique est là depuis longtemps, magnifique et préservée.

La gare de Metz (prononcer « mess ») doit son architecture néo-moyenâgeuse à l’Empereur d’Allemagne, du temps où le Nord de la Lorraine et l’Alsace avait été annexées. Mais la cathédrale gothique est là depuis longtemps, magnifique et préservée.

On passe par Luxembourg et on met le cap vers le Nord-Est, aux frontières du Grand Duché ; c’est le château de Vianden ; en novembre il est dans la « brouillasse » mais, restauré depuis que l’État l’a récupéré en 1977, il a bon pied bon œil. La visite permet de voir quelques belles salles aux proportions impressionnantes.

La vue depuis les étages supérieures de cette ancienne propriété de Guillaume (attention, lui n’est que le Ier et en plus il est « d’Orange-Nassau », famille des Pays-Bas), château-palais perché (« Vianden » vient du gaulois « vien » qui veut dire « rocheux »), plonge sur la rivière Our et sur le village.

Et justement, après la visite, je descends au village. Voici, à la sortie du pont sur l’Our, la maison de Victor Hugo ; le cher grand homme est venu ici à quatre reprises, dont une fois après son expulsion de Belgique ; il y a écrit le recueil de poèmes « L’année terrible » ; c’est lui qui, visitant le château lors de sa première restauration, en avait critiqué l’esthétique, ce qui avait conduit à des modifications. La synchronicité m’a rattrapé encore mais qui sait que je suis en train de relire « Les Misérables » ?

07:30 Publié dans Histoire et langue française, Loisirs | Lien permanent | Commentaires (0)

21/11/2016

"Comment peut-on être français ?" (Chahdortt Djavann) : critique I

C'est présenté comme un roman ou même un conte mais, vu le parcours de son auteur, Chahdortt Djavann, on ne peut pas s'empêcher d'y voir un peu ou beaucoup d'autobiographie.

Comment peut-on être français ?" est l'histoire d'une jeune Iranienne, qui après avoir rêvé de Paris si longtemps franchit le pas et vient en France. Sa découverte de la Ville éternelle et de la vie des Français, ajoutée à l'obtention inespérée de sa carte de séjour sans délai, est un émerveillement.

Comment peut-on être français ?" est l'histoire d'une jeune Iranienne, qui après avoir rêvé de Paris si longtemps franchit le pas et vient en France. Sa découverte de la Ville éternelle et de la vie des Français, ajoutée à l'obtention inespérée de sa carte de séjour sans délai, est un émerveillement.

Elle ne connaissait Paris que par les livres : "dans les Misérables, Le Père Goriot, Les trois mousquetaires, Notre-Dame de Paris ou L'âme enchantée, qu'elle avait lus et relus pendant les longs après-midi chauds et humides de son adolescence" (page 12).

Mais bientôt viennent les désillusions, la solitude et surtout l'incapacité qu'elle croit culturelle et définitive de s'approprier la langue française, malgré un travail acharné, des cahiers et des cahiers noircis de mots à apprendre, des phrases psalmodiées matin et soir... trop de vocabulaire nouveau, trop de conjugaisons, trop d'exceptions et de bizarreries... Et plus que cela, le français est autant précis et exact que le farsi (le persan) est poétique et vague.

"Avec sa grammaire aux structures implacables, elle se prêtait extraordinairement à la démonstration, à l'analyse. Elle était la langue même de la littérature. Une langue maîtresse, une maîtresse, une traîtresse. Il fallait se plier aux exigences des articles, obéir à la grammaire" (page 120).

"C'est dans la langue que tout s'enracine, se disait-elle. Si les Français ne parlaient pas français, ils ne seraient pas des Français. Sa patrie à elle serait la langue. Cette patrie qui l'excluait, la bannissait. Cette patrie qui dénonçait sans pitié sa condition d'exilée" (page 72).

"Une langue n'existe que dans un lieu, dans un pays, dans le cœur et la bouche des gens qui l'a parlent, elle raconte l'histoire d'un peuple, traduit le monde où elle vit, dit la vie, la vie des gens" (page 114).

Au détour de la page 54, encore un coup de la synchronicité : rappelez-vous que mon billet littéraire précédent parlait d'André Gide et de sa "Porte étroite" ; et quel est le premier livre français que lit Roxane, la jeune Iranienne arrivée à Paris ? "La symphonie pastorale" !

C. Djavann intercale des souvenirs de l'enfance de Roxane dans les péripéties de son initiation laborieuse à la vie parisienne. Cette enfance a été baroque mais pas malheureuse. C'est plus tard que les raisons de partir vont devenir impérieuses.

À bout de patience et de souffrance, Roxane a l'idée folle de s'adresser à Montesquieu, auteur, comme chacun sait, des fameuses "Lettres persanes", en lui écrivant des lettres qu'elle envoie à des adresses réelles au nom des écrivains qu'elle est en train de lire (Molière, Voltaire, Hugo). Roxane en effet suit des cours de littérature française en Sorbonne.

07:30 Publié dans Djavann Chahdortt, Écrivains, Littérature, Livre, Roman | Lien permanent | Commentaires (0)