07/01/2019

Les mots français à la mode IV

Jacques Julliard écrit dans le Marianne du 18 mai 2018 « (…) Les syndicats et autres forces vives, comme on disait jadis, se révèlent aujourd’hui incapables de jouer le rôle vacariantqui a été plusieurs fois le leur ». How strange ! Quel est donc ce mot, qui n’est pas la mode mais au contraire « extraordinaire » et qui me fait penser aux vicaires de nos paroisses d’antan ? Voyons ce qu’en dit le Trésor :

MÉD., vieilli. [En parlant d'une activité, d'une fonction] Qui supplée à l'insuffisance fonctionnelle d'un organe (exemple : organe vicariant ; fonction vicariante).

« Le rhumatisme et la neurasthénie sont deux formes vicariantes du neuro-arthritisme. On peut passer de l'une à l'autre par métastase » (PROUST, Sodome, 1922, p. 891)

Étymologie et histoire

1878 Physiologie : fonctions vicariantes (Larousse 19e Suppl.);

1922 « (d'un élément, d'un phénomène) qui se substitue à un autre » (PROUST, Sodome, p. 625 : des habitudes qui reprendront un jour ou l'autre la place du mal vicariant et guéri).

« Vicariant » est le participe présent adjectivé de « vicarier ».

Étrange que Proust soit cité deux fois dans cet article du dictionnaire informatique…

À la mode sûrement, le mot hubris. Le TILF ne connaît pas mais le Larousse sur internet si :

Hubris ou ubris, nom féminin (mot grec)

- Chez les Grecs, tout ce qui, dans la conduite de l'homme, est considéré par les dieux comme démesure, orgueil, et devant appeler leur vengeance.

- Littéraire : outrance dans le comportement inspirée par l’orgueil ; démesure

Et devinez pourquoi les journalistes usent et abusent du mot… c’est à cause de l’arrogance et du complexe de supériorité difficilement acceptable du Président de la République.

J’ai découvert ce terme dans Marianne, par exemple dans l’article « Le barnum mémoriel de Macron » de Soazig Quéméner, le 2 novembre 2018. Elle écrit : « Difficile pourtant d’imaginer Macron passer de l’hubris des dieux dénoncée par Gérard Colomb à l’absence de panache de Carnot ».

Article d’autant plus intéressant qu’il m’a fourni un autre mot à la mode : performatif (qui doit avoir la même origine économico-communicatrice que « autoréalisateur »). Elle cite l’inénarrable Bruno Roger-Petit : « Pour lui (E. Macron), le toucher est fondamental, c’est un deuxième langage. C’est un toucher performatif : le roi te touche, Dieu te guérit ».

Est-ce l’irremplaçable Michel Audiard ou le remplacé Jacques Chirac qui avait dit que « les cons, ça ose tout et que c’est même à cela qu’on les reconnaît » ? Non, c’est Michel Audiard dans « Les tontons flingueurs », sommet indépassé et sans doute indépassable.

03/01/2019

"Les cendres brûlantes" (Michelle Maurois) : critique VI

On n’en finit pas de rencontrer dans « Les cendres brûlantes » des personnes de connaissance ! Pas forcément des gens célèbres mais des gens que l’on a croisés, en particulier dans ce blogue.

Ainsi, à la page 291, Michelle Maurois écrit-elle, à propos d’une des dernières promenades de Mme Arman et de M. France : « Ils déjeunèrent avec Mme Bartet et Paul Reboux, le fils de la modiste, amie de Léontine. Le jeune homme commençait une carrière de journaliste et devait plus tard écrire un À la manière de féroce sur Mme Arman et France ».

Mes lecteurs fidèles ont tout de suite relevé un sourcil : mais oui, nous le connaissons ce Paul Reboux ! C’est l’auteur de « Le nouveau savoir-écrire » (Flammarion, 1933) et de « Le nouveau savoir-causer » (Flammarion, 1949). Et, souvenez-vous, j’en ai parlé dans mon billet du 27 septembre 2014.

Cela étant, le livre de Michelle Maurois n’en avait pas tout à fait fini avec la passade sud-américaine d’Anatole France. « Jeanne Brindeau n’était pas une méchante femme. Elle avait été éblouie par le maître, enivrée par sa chance, à cinquante ans, d’être ainsi aimée (…) Elle avait cru à cet amour comme une jeune fille ou comme une femme qui vit sa dernière aventure et elle était véritablement sidérée de l’attitude inqualifiable de son amant » (page 302).

C’est dire que cette passion ne s’achève pas du tout comme celle de Paul Valéry pour Jeanne Voilier (« Je suis fou de toi » de Dominique Bona)…

En effet Anatole France lui avait promis de rompre avec Mme Arman et de partir en voyage avec elle. À l’heure dite, elle s’était présentée, avec armes et bagages, au domicile de France, pour apprendre par la gouvernante que ce dernier était parti en bateau ! En fait il s’était réfugié chez Mme Arman.

Elle lui écrit « Tu n’as pas d’horreur pour moi ? Ne suis-je plus ta chérie comme tu m’appelais ? ». « Mme Brindeau ne peut plus manger ni dormir. Elle a rapporté chez France la chaînette et les deux pierres achetées avec tant de joie ». Mais elle ne tentera plus rien pour le voir. Elle apprend par la presse que France et elle vont se marier ! et « aussitôt s’abattent sur Jeanne Brindeau des lettres et télégrammes de félicitations ». Elle écrit à France pour l’assurer qu’elle n’est pas à l’origine de ces rumeurs. Mais la lettre est interceptée par la gouvernante, Joséphine, la future (vraie) Mme France…

« (Jeanne) ne lui fera plus aucun reproche et lui restera toujours fidèle (…). Elle ne devait pas revoir France, qui plus jamais ne se manifesta ».

Que c’est triste, l’ingratitude, la lâcheté, l’égoïsme, la fin des histoires d’amour, et la fin des histoires tout court !

07:00 Publié dans Écrivains, Littérature, Livre, Maurois Michelle, Récit | Lien permanent | Commentaires (0)

01/01/2019

Fréquentation en rebond et vœux pour 2019

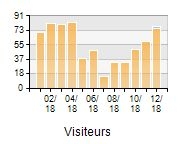

C’est une bonne nouvelle pour le blogueur que je suis : la fréquentation du blogue « Le bien écrire » est repartie à la hausse, modeste certes mais sans équivoque. Que l’on en juge :

Après une chute continue depuis octobre 2017 et un « plus bas » en juillet 2018, la fréquentation a augmenté régulièrement pour atteindre en décembre 80 visiteurs uniques, le même niveau qu’en début d’année.

Même si ce niveau est ridiculement bas par rapport à celui des années fastes (dix fois plus faible…), ne boudons pas notre plaisir ; champagne !

La localisation des lecteurs est également réjouissante : si l’Amérique du Sud et l’Asie sont absentes, et l’Afrique en retrait (4 % du lectorat), l’Amérique du Nord (et essentiellement les États-Unis) prend la corde, avec 45 % !

America’s back !

Dois-je dire « Merci Donald » ?

Peut-être pas mais en tous cas, meilleurs vœux pour l’année 2019 qui commence !

07:00 Publié dans Blog | Lien permanent | Commentaires (0)