13/03/2017

"Lac-aux-Dames" (Vicki Baum) : critique

J’avais récupéré ce livre je ne sais où ; il traînait depuis longtemps sur une étagère de « livres divers » et de livres réputés, à tort ou à raison, « pour enfants » (Henri Troyat, Hector Malot et d’autres). Engagé depuis peu dans une douloureuse opération de vente ou de cession de livres lus ou sans intérêt pour moi, j’hésitais à m’en séparer sans l’avoir lu ni même savoir qui l’avait écrit.

Sur internet, très peu de choses sur Vicki Baum… C’était une Autrichienne des années 20-30, émigrée aux États-Unis et écrivain de son état (« Grand hôtel », « Sang et volupté à Bali »…). Sur « Lac-aux-Dames », publié en 1927 sous le titre allemand « Hell in Frauensee », peu de choses également, même dans les sites littéraires. La brièveté et la sévérité des notices et des commentaires (« Livre décalé et sans grand intérêt », « À part cela, l'eau du lac est froide, le temps capricieux et le livre ... ennuyeux (…). On ne perd rien en ne lisant pas ce livre (…). Disette intellectuelle pour le lecteur ») disent assez l’opinion communément répandue : écrivain de second rang, roman daté et pour midinettes. Un lecteur déclare qu’il n’a pas pu dépasser la trentième page, un autre que l’indigence de la traduction l’a dégoûté de persévérer…

Diantre… j’étais quand même attiré par mon vieil exemplaire du n°167 du Livre de poche à la couverture naïve représentant un plongeoir sur une mer vert-bleu, avec dessus un athlète blond en maillot de bain blanc minimaliste tenant au bout d’une sorte de canne à pêche une jeune fille à bonnet blanc dans l’eau, tandis que tout autour, comme un essaim, quantité de jeunes femmes à bonnet, nageaient, plongeaient, barbotaient et que l’une d’elle, à moitié cachée sous un parasol de plage mais callipyge, laissait voir son postérieur, ses jambes de mannequin et ses mollets pris dans les lacets noirs et haut noués de ses ballerines…

Le roman était sous-titré « Roman gai d’amour et de disette » et sa traductrice (de l’allemand) Hélène Chaudoir ; à part cela, aucune mention ni de la date de publication ni de l’auteur du dessin de la couverture ; ni préface ni postface ni notice biographique ; comme disaient les Tontons, c’est du brut…

Et j’ai lu le roman d’une traite, je me suis pris au jeu de cette histoire qui finit bien, d’un jeune ingénieur qui, en attendant une lettre providentielle qui devrait le faire riche, se fait maître-nageur le temps d’un été dans une station balnéaire de montagne et devient, malgré lui, la coqueluche de tout ce que la clientèle de vacances compte d’éléments féminins ; c’est le roman d’un été, le roman d’une découverte de la séduction et de l’amour, le roman d’un choix difficile, des hésitations du cœur et du corps, et l’on s’y abandonne avec plaisir, sans croire un seul instant que l’on tient un chef d’œuvre.

Et j’ai lu le roman d’une traite, je me suis pris au jeu de cette histoire qui finit bien, d’un jeune ingénieur qui, en attendant une lettre providentielle qui devrait le faire riche, se fait maître-nageur le temps d’un été dans une station balnéaire de montagne et devient, malgré lui, la coqueluche de tout ce que la clientèle de vacances compte d’éléments féminins ; c’est le roman d’un été, le roman d’une découverte de la séduction et de l’amour, le roman d’un choix difficile, des hésitations du cœur et du corps, et l’on s’y abandonne avec plaisir, sans croire un seul instant que l’on tient un chef d’œuvre.

Le roman est construit comme un triptyque, comme une dissertation « thèse, antithèse, synthèse », à savoir « découverte-repérages, dépression, rédemption », matérialisée par les changements météorologiques : la chaleur de l’été, qui aiguise les élans et permet les leçons de natation, la pluie et les brouillards qui accompagnent une sorte de descente aux enfers, avec la confusion des sentiments, les trahisons et la perte de tout espoir, et enfin une sorte de printemps qui renaît après les heures sombres et permet toutes les espérances de bonheur.

La traduction est effectivement calamiteuse (je préfère dire cela que d’incriminer l’auteur, que je n’ai pas lue dans sa langue maternelle). Le texte regorge, surtout dans sa première moitié, de formules hasardeuses ou saugrenues, de qualificatifs impropres : « à travers les fenêtres ruisselantes du compartiment » (deuxième phrase du roman, page 5), « les pousses encore gouttantes de la vigne vierge », « l’eau qui lui mordit les doigts d’un froid subtil », « Hell avait des dents de nègre » (on excuse cette formule, écrite à la fin des années 20…), « Le coup d’œil (…) était agréable et cependant un peu désillusionnant », etc.

Et malgré tout, on s’intéresse à cette histoire simple racontée sans fioritures, qui a le mérite de rendre très bien le charme suranné des lieux de vacances d’autrefois, les intermittences du cœur et les difficultés de la vie quand on ne mange pas tous les jours à sa faim.

Le lac est un élément central du roman ; il manque d’engloutir notre champion de natation dès son arrivée, il rythme par sa température et ses caprices ses possibilités de travailler et donc de gagner de quoi manger, il est le vecteur de ses échappées vers le « pays des tulipes » où règnent sa fidèle amie et sa mère neurasthénique, il menace, il enchante, il est l’objet quotidien des préoccupations des vacanciers. Bizarrement, bien avant Hell, le lieu s’appelle « Lac-aux-Dames » (et non pas le lac aux dames…), cadre idéal pour écrire l’histoire d’un harcèlement, non pas d’une beauté féminine par des mâles déchaînés, mais d’un jeune homme blond bien balancé et musclé par des donzelles de tous âges enamourées.

Mais en définitive, qu’est-ce qui m’a attiré dans ce roman bien tourné mais au style quelconque ? L’ambiance ! Et plus précisément celle de « la Montagne magique » (de Thomas Mann) : la vénération germanique pour la nature, les vacances saines et sportives, la vie confortable dans les hôtels de luxe d’avant-guerre, les jours qui passent toujours pareils, l’attente (d’un rendez-vous, du retour du soleil, d’une lettre…), une sorte de fatalisme...

Oui, j’ai apprécié « Lac-aux-Dames » et je peux le recommander à ceux qui veulent passer un bon moment – meilleur qu’avec Musso ou Lévy en tous cas. Quant à le conserver dans sa bibliothèque… non.

PS. En allemand "hell" signifie "clair et "Heller" veut dire "denier" (bien trouvé pour quelqu'un qui n'a pas le sou).

10:33 Publié dans Baum Vicki, Écrivains, Littérature, Livre, Roman | Lien permanent | Commentaires (0)

11/03/2017

Fréquentation outre-Atlantique : merci aux francophones des États-Unis !

Récemment, je me lamentais de la baisse de fréquentation du blogue (en février 2017)…

Dès le lundi 6 mars, les lecteurs étaient revenus, au niveau le plus haut de l’histoire du blogue (35).

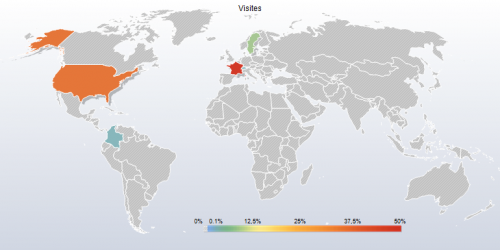

Regardez cette magnifique carte du monde !

Elle représente la fréquentation du blogue ce jour-là…

À part la France, qui occupe le devant de la scène ? Les francophones des États-Unis, quasiment 37 % du total !

Loin, très loin derrière, pour quelques lecteurs, on retrouve le Canada (mais où sont donc mes amis québécois ?), l’Algérie (M., est-ce toi ?), le Maroc, la Tunisie (c’est bien le moins), la Suède, la Belgique, la Suisse (évidemment), l’Italie, l’Espagne et, de façon surprenante mais très sympathique, l’Inde et la Colombie.

Alors, merci à tous mais surtout aux francophones des States qui se souviennent de Lafayette !

07:30 Publié dans Blog | Lien permanent | Commentaires (0)

09/03/2017

Racines rurales

L'autre matin, je sortais de la Gare Saint Lazare aux aurores... Une ribambelle de jeunes distribuaient un nouveau magazine ; je me suis retrouvé avec un exemplaire dans la main, que j'ai feuilleté dans le métro.

En couverture, il y avait une jeune femme en pantalon devant une meule de foin, avec un bonnet sur la tête et un animal de basse-cour dans les bras, et sur sa hanche, un grand titre en lettres blanches : PAYSANNE ET FIÈRE DE L'ÊTRE.

Vous allez me dire : "en plein salon de l'agriculture, quoi d'étonnant ; et quel rapport avec le bien écrire ?".

Le rapport, c'est que, pour parler du monde rural et de l'agriculture dans la France du XXIème siècle, il semble qu'il faille parler franglais. En effet, quel est donc le nom de cette nouvelle publication ? life and farms ! Et quel est son slogan ? "LE PREMIER MAGAZINE 100 % LIFESTYLE AUX RACINES RURALES" ! Et quels sont les accroches des principaux articles en première de couverture ? "VIVEZ LE TRIP AGRICOLE LIFESTYLE", "Êtes-vous adeptes de la philosophie agricole Lifestyle ?", "Roadshow : sur la route de la cerise turque". Le sommaire arbore fièrement les titres suivants : "SO CHIC", "STORY AGRICOLE LIFESTYLE", "COVER", "LA CONSO TROP COOL", WELL BEING DANS LES CHAMPS"...

Leur idée : "faire un journal sur ce nouveau feeling qui passe entre agriculteurs et citadins". Leur premier thème : les femmes à la ferme...

C'est saugrenu, sympathique, naïf, opportuniste, ridicule... à chacun de se faire un avis (très vite, avant que le journal ne s'arrête après le troisième numéro).

Mais où vont-ils chercher tout cela ?

Et pourquoi le franglais ?

09:15 Publié dans Actualité et langue française, Franglais et incorrections diverses | Lien permanent | Commentaires (0)