18/06/2015

Cécile, ma sœur (XIII)

Moi, j'aime bien Cécile Ladjali, je l'ai assez montré : ses convictions pédagogiques, sa passion pour la littérature, sa boulimie...

En revanche, je n'apprécie pas toujours sa façon d'écrire, sa syntaxe que je trouve bancale (j'y vais sur la pointe des pieds car je ne suis pas agrégé de lettres modernes).

Voici encore quelques exemples dans lesquels l'ellipse et le "clavier mal tempéré" nous laissent perplexes devant des périodes incompréhensibles.

"Si, dans le maëlstrom de l'alambic, le plomb devient or, les successives anamorphoses d'Orlando le conduisent, de chapitre en chapitre, à une révélation quintessenciée de lui-même. Dans un même mouvement, la forme romanesque atteint la perfection au gré des scories épinglées par son héros sur la ligne violette d'un horizon à lire".

Ce passage est extrait du chapitre "Visage" sur Virginia Woolf, qu'elle a l'air de révérer. Mais qu'elle ne nous donne pas vraiment envie de lire...

Ce passage est extrait du chapitre "Visage" sur Virginia Woolf, qu'elle a l'air de révérer. Mais qu'elle ne nous donne pas vraiment envie de lire...

En fait ces "Visage" sont de petites monographies, des essais qu'elle consacre à "ses" écrivains favoris : Baudelaire, Emily Dickinson, Dostoïevski, Ingeborg Bachman, George Steiner et Linda Lê. Ils sont pour moi incompréhensibles, manque de "fond littéraire" dans ma culture sans doute.

J'aime bien celle-ci également (page 117) : "Celan était un fleuve amoureux, Bachmann la flamme d'un ciel impatient, et le chant amoebée que cousaient ensemble les œuvres contrapuntiques des deux amants laissait résonner l'étrange effroi des âmes circonspectes attendant l'aube".

On a beau savoir que Paul Celan était un poète allemand qui s'est jeté du Pont Mirabeau dans la Seine en 1970 (quelle année !) et Ingeborg Bachmann écrivain, fille d'un Nazi autrichien, brûlée vive à Rome en 1973 (quelle année !) et que ces deux-là, marqués par l'eau et le feu, furent amants pendant dix ans, la phrase de C. Ladjali est quand même complexe.

À part quelques coquilles, dues probablement à l'éditeur, il y a une drôle d'erreur dès le prologue. Cécile Ladjali écrit : "Si je remonte encore plus loin dans ma mémoire, je me souviens du jour où, l'année du baccalauréat, j'achetais l'un de mes tout premiers livres". Mis à part l'oubli des virgules pour encadrer "l'année du baccalauréat" (oubli que j'ai corrigé), il y a cet "imparfait" aberrant...

L'imparfait indique une action ou un événement répétitif ! Par exemple "l'année du baccalauréat, je travaillais souvent tard le soir…". Mais elle a écrit : "… le jour où j'achetais…". Cela pourrait se comprendre si le sens était "… le jour (de la semaine) où j'achetais un croissant le matin, je ne mangeais pas de pain à quatre heures…". Or elle évoque un acte unique : l'achat de son premier livre ! Il fallait donc écrire "le jour où j'achetai…" (passé simple de l'indicatif).

Mme Ladjali, si férue de classiques et de beau langage, aurait-elle banni le passé simple, comme d'ailleurs tous ses élèves ?

On pourrait penser que non, puisque, quelques lignes plus loin, elle écrit : "Je ne rapportai pas le livre au libraire cependant…". Mais, entre temps, elle avait récidivé : "… lorsque je libérais celui-ci (le livre) de son emballage en cellophane, je découvris une trentaine de feuillets vierges". "Je découvris" est correct (c'est une action unique et subite), "je libérais" est incorrect (c'est également une action unique, qui exige le passé simple).

PS. Comme moi, vous ignorez peut-être le sens de "amoebée"… Ce mot ne figure pas dans mon dictionnaire Hachette. Dans un forum sur l'œuvre de Marcel Pagnol, voici ce que j'ai trouvé lors d'un échange érudit en juillet 2004 :

Amoebée n’est repris dans aucun dictionnaire français consulté (plusieurs dizaines datant des trois derniers siècles), sauf dans le Bescherelle de 1870 pour signaler que l’orthographe "amébée" est aussi acceptée.

Aucune des éditions du Dictionnaire de l’Académie Française ne connaît ce mot (plus français que cela je ne connais pas).

J’ai retrouvé dans mon vieux dictionnaire de Latin, "le Gaffiot", les racines citées par Eugénio et la traduction de " amoebaeum carmen " (utilisé par Marius Servius Honoratus dans son œuvre) par "chant amébée".

Direction ma vieille encyclopédie Quillet des années trente où je trouve l’adjectif "amébée": (du grec "amoibaios", alternatif). Se dit d’un chant ou d’un dialogue alterné où les deux interlocuteurs se répondent par des couplets égaux.

Voilà donc pour le sens de ce mot qui est en français " amébée ". Il semble donc que Marcel Pagnol ait francisé l’adjectif latin en écrivant " amoebées ", puisque mes deux livres datent des années trente.

Reste une question : faut-il écrire "amébée", "amoebée" ou bien "amœbée" ?

08:20 Publié dans Littérature, Règles du français et de l'écriture | Lien permanent | Commentaires (0)

04/06/2015

Cécile, ma sœur (XI)

Cécile Ladjali analyse, à la page 64 de son livre « Mauvaise langue », les difficultés à l’écrit de ses élèves. Elle passe sur les fautes d’orthographe, de ponctuation, de construction… pour s’intéresser aux « empêchements ».

« J’appelle empêchement ce que les lycéens s’interdisent de faire à l’écrit, alors qu’ils ont bien souvent en eux le souvenir, la marque d’un dépôt, même ténu, telle une fine couche de poussière, d’un modèle lu.

Ayant deviné qu'il existait là une réalité enfouie sur laquelle je pouvais compter, j'ai toujours imposé aux élèves de beaucoup lire. Parfois même, j'exige d'eux qu'ils apprennent des pages par cœur. N'importe quelles pages… Des poèmes, des tirades de théâtre, des incipit de roman.

Ils sont toujours furieux et les premiers à revendiquer leur autonomie intellectuelle, leur devoir de penser par eux-mêmes, plutôt que de se contenter de répéter sans comprendre la parole des autres. Tous les arguments pouvant alimenter une petite philosophie du moindre effort sont alors déclinés.

Si j'accorde une place prépondérante au "par cœur", c'est parce que je nourris la conviction que la mémoire des textes est ce qui structure notre être en profondeur jusqu'à la mort. Les exemples d'hommes ou de femmes ayant survécu dans des conditions extrêmes grâce au souvenir d'un texte appris par cœur à l'école et qui, le temps de la récitation, les aidèrent à se détourner de l'enfer, sont aussi nombreux que bouleversants".

On pense à Primo Levi à Auschwitz, à Chalamov en Sibérie… mais il y a des exceptions qui confirment peut-être la règle : Mikis Théodorakis a composé de la musique et a utilisé comme partition les murs de sa prison ; quant à Évariste Galois, il a finalisé sa théorie des corps commutatifs.

Tout cela pour dire que ce paragraphe sur le "par cœur" est un peu grandiloquent et inutilement "dramatisé". Mais je suis d'accord sur le fond : que ce soit en littérature, dans l'apprentissage des langues ou en musique, il faut apprendre par cœur, parce que cela permet de se dégager de la chose écrite, de s'imprégner du sujet, de l'emporter partout avec soi et… d'exercer sa mémoire pour apprendre d'autres textes.

J'ai déjà parlé, pour ce qui me concerne, de "Brave New World"… Il y a eu aussi "Lucius Catilina, nobili genere natu...", "Es ist der Vater mit seinem Kind…".

Et d'ailleurs on apprend bien par cœur les tables de multiplication.

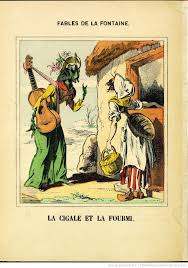

N'est-ce pas magique d'entendre Fabrice Lucchini réciter les Fables de La Fontaine ?

N'est-ce pas magique d'entendre Fabrice Lucchini réciter les Fables de La Fontaine ?

13/01/2015

L'harmonie du style selon G. Grente (II)

Bon, bien écrire, avec un style harmonieux, c’est donc très simple…

Pour conclure son chapitre, l’archevêque cite quelques extraits fameux, qu’il nous invite à admirer et à essayer d’imiter (aïe ! deux infinitifs qui se suivent…), avec précaution cependant.

Je fais de même car cela revigore.

… La plus noble pensée

Ne peut plaire à l’esprit quand l’oreille est blessée.

Boileau, Art poétique, I, 112

Ô nuit désastreuse ! ô nuit effroyable, où retentit tout à coup comme un éclat de tonnerre cette étonnante nouvelle :

Madame se meurt, Madame est morte !

Bossuet, Oraison funèbre d’Henriette d’Angleterre

Je sais sur la colline

Une blanche maison,

Un rocher la domine,

Un buisson d’aubépine

Est tout son horizon.

Lamartine

Légers vaisseaux de l’Ausonie,

Fendez la mer calme et brillante ;

Esclaves de Neptune, abandonnez la voile

au souffle amoureux des vents…

Quand retrouverai-je mon lit d’ivoire,

La lumière du jour, si chère aux mortels,

Les prairies émaillées de fleurs,

Qu’une eau pure arrose.

Chateaubriand, Les Martyrs

Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes ?

Racine, Andromaque, V, v

Dans un chemin montant, sablonneux, malaisé,

Et de tous les côtés au soleil exposé,

Six forts chevaux tiraient un coche.

Femmes, moine, vieillard, tout était descendu.

L’attelage suait, soufflait, était rendu.

La Fontaine, Fables, VII, Le coche et la mouche

Attention néanmoins aux dangers de l’harmonie pour l’harmonie !

La clarté, le naturel, la concision ont le pas sur elle et ne lui seront jamais sacrifiés.

Une mélodie perpétuelle n’ennuierait pas moins qu’une éloquence continue.

La variété demande qu’on brise parfois la cadence.

08:00 Publié dans Règles du français et de l'écriture | Lien permanent | Commentaires (0)