18/01/2016

Marcel, Antoine et moi (à propos de "Du côté de chez Swann")

Il y a de nombreuses années, quand je travaillais dans la R&D (Recherche et Développement) industrielle, j'ai eu un excellent stagiaire de DEA (le Master 2 actuel), qui utilisait couramment une expression qui m'énervait au plus haut point. Pour parler d'un composant électronique de marque X ou Y (ne faisons pas de publicité rétrospective), il disait : "le composant de chez X" ou "le composant de chez Y". C'était cette juxtaposition de "de" et de "chez" qui me semblait incorrecte, tout cela pour dire que le composant en question provenait du fabricant X ou du fabricant Y… Dans mon esprit, le français comporte assez de bizarreries et d'exceptions aux règles qu'il ne fallait surtout pas en ajouter. J'ai gardé cette irritation pour moi à l'époque, me disant que ces foutus scientifiques ne faisaient décidément aucun effort pour parler correctement (et ne parlons pas d'expression écrite…). Par ailleurs, il est vrai que je n'avais pas sous la main d'expression correcte qui aurait pu faire l'affaire...

Les années ont passé...

J'ai découvert Antoine Compagnon, dont j'ai déjà parlé dans ce blogue. Professeur de littérature moderne au Collège de France, il est spécialiste de Proust et a publié "À la Recherche du temps perdu" dans la collection Folio. Il a aussi animé sur France Inter, il y a deux ans, une série de chroniques : "Un été avec Proust".

Et là, ça devient drôle !

Dans son cours au Collège de France en 2013, pour le centenaire de la publication de la Recherche, il souligne l'instabilité de ce texte que nous considérons comme un monument de la littérature française, dont chaque phrase serait "intouchable". Or Proust a modifié jusqu'au dernier moment son roman : la première partie, centrée sur le personnage de Swann, n'a été publiée qu'au bout de cinq épreuves (les fameux "placards" envoyés par l'imprimeur et que Proust raturait et corrigeait abondamment à chaque fois).

Trois éléments "instables" ont été particulièrement étudiés : le titre général de l'œuvre ("À la recherche du temps perdu"), le titre des parties principales et la fameuse première phrase ("Longtemps je me suis couché de bonne heure").

Et A. Compagnon de consacrer une longue analyse au titre du premier volume publié : "Du côté de chez Swann". Il rapporte d'abord que cette expression a choqué les premiers relecteurs des épreuves, auxquels Proust demandait un avis, et a continué de choquer, dans la mesure où elle est plutôt rare et peut même sembler incorrecte. Proust lui-même a fini par douter et ne l'a défendue que mollement, prétextant seulement qu'il était trop fatigué pour trouver un autre titre !

Et A. Compagnon de consacrer une longue analyse au titre du premier volume publié : "Du côté de chez Swann". Il rapporte d'abord que cette expression a choqué les premiers relecteurs des épreuves, auxquels Proust demandait un avis, et a continué de choquer, dans la mesure où elle est plutôt rare et peut même sembler incorrecte. Proust lui-même a fini par douter et ne l'a défendue que mollement, prétextant seulement qu'il était trop fatigué pour trouver un autre titre !

Ainsi donc, la bizarrerie de cette expression a indisposé d'autres personnes que moi… J'ai repensé à mon agacement de l'époque...

A. Compagnon commence par noter l'asymétrie formelle entre deux titres de la Recherche : "Du côté de chez Swann" d'abord, puis "Le côté de Guermantes".

Ensuite il s'interroge sur le sens des différents articles et conjonctions présents dans le titre : "de chez", est-ce correct ? "du côté", que représente le "du" ? Il nous rappelle le titre de Maurice Barrès : "Du sang, de la volupté et de la mort", tout aussi ambigu.

"Du côté de" signifie "dans la direction de" ; et "chez" vient du latin "casa", la maison. Dans le langage parlé, on rencontre "du côté de chez nous", et c'est d'ailleurs dans des dialogues que quelques rares auteurs avant Proust (comme George Sand) l'ont employé. Jamais dans la langue écrite...

Il semble que le titre vienne d'un ami de Proust, Maurice Rostand, le fils d'Edmond, ou en tous cas, ait été encouragé par lui. Mais le mystère reste entier de savoir comment donc il est arrivé sous la plume de Marcel Proust.

Dernier élément : Antoine Compagnon, exposant devant ses auditeurs du Collège de France la problématique qu'il va traiter, s'exprime ainsi : "Ce titre "Du côté de chez Swann" est-il... "bien de chez nous" ?".

Amusant, non, comme quasi-lapsus ?

07:31 Publié dans Livre, Règles du français et de l'écriture | Lien permanent | Commentaires (0)

14/12/2015

Majuscules

Dans le blogue de Marie-Anne Chabin, experte en archivage et enseignante à l'Université de Paris-Ouest, j'ai trouvé un billet sur les majuscules...

Plus exactement sur la mode qui consisterait à imiter la manie anglaise de mettre une majuscule (initiale) à tous les mots (importants) d'une phrase, de façon systématique dans les titres des journaux. Elle ajoute que cette évolution est parallèle à celle qui nous fait mettre des minuscules partout dans les adresses mél. et les url.

M.-A. Charpin prend la chose avec un certain fatalisme et une fantaisie certaine ; elle s'en amuse et imagine même que, tant qu'à souligner par la graphie l'importance des composants d'un message, on devrait aller jusqu'à l'exprimer à l'aide d'icônes, un peu comme un rébus.

C'est drôle, effectivement.

Comme mes lecteurs le savent, je ne partage pas ce "détachement" ; la langue mérite mieux que des observateurs neutres et souriants (rappelons-nous : "Notre maison brûle et nous regardons ailleurs...").

Premier point : cette graphie améliore-t-elle la lisibilité et le confort de lecture ? Assurément non. En français, qui ne met des majuscules qu'aux noms propres et aux débuts de phrase, elle les diminue. Trop de majuscules tue les majuscules.

Deuxième point : on sait que la mondialisation, sans doute involontairement (encore que;..), par un simple effet mécanique de la communication universelle et permanente, uniformise à grande vitesse les modes de vie, les goûts et les langues (dans le cas des langues, c'est d'ailleurs plutôt une concentration insidieuse sur quelques langues incontournables). Pourquoi donc encourager ce mouvement ? Qu'apporte-t-il à la langue française ? Quel intérêt a-t-elle à s'efforcer de ressembler à l'anglais ? Aucun.

C'est curieux de voir comment certains, qui détestent probablement tout changement dans leurs vies personnelle et professionnelle, se précipitent avec naïveté et enthousiasme dans les bras de tous ces petits renoncements serviles.

On veut résister dans l'économie mondialisée ?

Commençons par y regarder à deux fois avant d'adopter n'importe quelle mode, surtout quand elle n'apporte strictement rien.

(Nous avons inventé les Poids et Mesures, et le système international d'unités ; qu'attendent les Anglo-saxons pour abandonner les miles et les galons ? Ça, ça serait utile à tous…).

07:30 Publié dans Règles du français et de l'écriture | Lien permanent | Commentaires (0)

28/11/2015

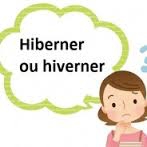

Paronymes

Il y a des mots sujets à confusion, ceux qui se ressemblent et ne signifient pas du tout la même chose. M. Courault en a dressé la liste suivante :

clouer et clouter

collision et collusion

compréhensible et compréhensif

dénouement et dénuement

oppresser et opprimer

ampleur et amplitude

inanité et inanition

conjecture et conjoncture

donation et dotation

et l'on pourrait ajouter : donateur et donataire, imprudence et impudence, industriel et industrieux, inclination et inclinaison, incrédule et incroyant, inculquer et inculper, infecter et infester, justice et justesse, intègre et intégral, consumer et consommer (victime par ailleurs du franglais consumérisme), imaginaire et imaginatif, flottage et flottaison, et même flottement, idiotisme et idiotie, inapte et inepte, amputation et imputation, anoblir et ennoblir, colorer et colorier, denture et dentition, notable et notoire...

et l'on pourrait ajouter : donateur et donataire, imprudence et impudence, industriel et industrieux, inclination et inclinaison, incrédule et incroyant, inculquer et inculper, infecter et infester, justice et justesse, intègre et intégral, consumer et consommer (victime par ailleurs du franglais consumérisme), imaginaire et imaginatif, flottage et flottaison, et même flottement, idiotisme et idiotie, inapte et inepte, amputation et imputation, anoblir et ennoblir, colorer et colorier, denture et dentition, notable et notoire...

Ça fait beaucoup, non ?