26/09/2016

"Le français en cage" (Jacques Laurent) : critique II

Revenons à notre livre en cours « Le français en cage »…

Le chapitre II commence par une démonstration à propos de « se baser sur » et de « par contre ». Naturellement Jacques Laurent les défend et a beau jeu de relever les hésitations de l’Académie ou de Littré à leur sujet. Quand j’étais au lycée, notre professeur de français leur faisait la chasse et exigeait que l’on emploie « se fonder sur » et « au contraire » (ou « en revanche »). Il pourfendait de même « se rappeler de », « s’en rappeler » et « on vous cause ». Par anticonformisme, par souci de montrer sa liberté d’esprit (lui qui n’était Académicien que depuis deux ans) ou par provocation, Jacques Laurent consacre dix pages à essayer de démontrer que ces emplois sont licites et même indispensables.

Plus loin, sous prétexte que des agrégés ou des avocats emploient parfois des tournures incorrectes (« ce que j’ai peur », « ce que j’ai envie », « un espèce d’analphabète », au lieu de, respectivement, « ce dont j’ai peur », « ce dont j’ai envie », « une espèce d’analphabète »), il renvoie tout le monde dos à dos, accuse certains censeurs de fétichisme et réclame plus ou moins sa liberté de causer comme il l’entend, remarquant en passant que « faire naufrage » et « perdre courage » ne respectent pas la syntaxe du français (mais « celle d’une langue médiévale encore marquée par le latin ») et que « le sens des mots se dissout dans des locutions figées » (exemple : coq-à-l’âne, qui ne fait référence ni à un coq ni à un âne)... On a envie de dire : et alors ? C’est l’automne à Pékin…

Le rouleau compresseur continue sur le même chemin au chapitre 3 : « Une vingtaine de mots qui constituent des anomalies, sont respectés apparemment pour leur ancienneté mais surtout parce qu’ils donnent aux entêtés qui ont perdu leur temps à en surveiller le maniement, l’illusion de maîtriser la langue française ». La charge est sévère !

Mais, d’un autre côté, on croit voir poindre ici les prémisses d’une réforme de l’orthographe, deux ans avant que Michel Rocard n’en confie la tâche à un Comité indépendant de l’Académie et que celle-ci approuvera in fine du bout des lèvres (voir mes billets de 2014 sur ce sujet), puisque Jacques Laurent fait remarquer que « chariot » s’écrit avec une seule « r », alors que tous les autres dérivés de « char » sont munis de deux « r » ; ou encore quand il note, dans la fameuse dictée de Mérimée, les deux orthographes voisines « cuissot » et « cuisseau », qui pourraient être confondues, nommant des choses qui sont très proches.

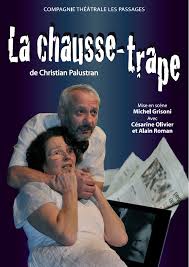

Ainsi donc, au chapitre 3, je me dis que, sous des dehors libertaires, voire laxistes, les positions de Jacques Laurent ne sont pas éloignées des miennes (sauf le respect que je dois à tout écrivain, Académicien de surcroit). Écoutons-le : « Elle est longue la liste des mots dont l’orthographe est contraire au bon sens. Prenons pour exemple chausse-trape, qui signifie : une trappe qui chausse. De sorte que le loup qui s’y fait prendre se retrouve avec une patte cruellement chaussée. C’est sans doute à la suite d’une erreur due à l’ignorance de l’orthographe de trappe ou à un culte excessif de l’étymologie que l’une des deux p a disparu. Que cette gaffe n’ait jamais été rectifiée, que, les années passant, elle soit même devenue de plus en plus vénérable entraîne à une mise en cause des pouvoirs qui régissent le français ». Oui, public, vous avez bien lu : Jacques Laurent, nouvel Académicien, écrit en toutes lettres : « entraîne à une mise en cause des pouvoirs qui régissent le français » ! La suite du paragraphe est savoureuse : « Littré remarque : trappe s’écrivant avec deux p, on ne voit pas pourquoi, dans chausse-trape, il n’y en a qu’un. Aujourd’hui, on pourrait lui répondre que si chausse-trape n’a qu’un p, c’est parce qu’il ne lui en a pas accordé deux dans son dictionnaire » !

Ainsi donc, au chapitre 3, je me dis que, sous des dehors libertaires, voire laxistes, les positions de Jacques Laurent ne sont pas éloignées des miennes (sauf le respect que je dois à tout écrivain, Académicien de surcroit). Écoutons-le : « Elle est longue la liste des mots dont l’orthographe est contraire au bon sens. Prenons pour exemple chausse-trape, qui signifie : une trappe qui chausse. De sorte que le loup qui s’y fait prendre se retrouve avec une patte cruellement chaussée. C’est sans doute à la suite d’une erreur due à l’ignorance de l’orthographe de trappe ou à un culte excessif de l’étymologie que l’une des deux p a disparu. Que cette gaffe n’ait jamais été rectifiée, que, les années passant, elle soit même devenue de plus en plus vénérable entraîne à une mise en cause des pouvoirs qui régissent le français ». Oui, public, vous avez bien lu : Jacques Laurent, nouvel Académicien, écrit en toutes lettres : « entraîne à une mise en cause des pouvoirs qui régissent le français » ! La suite du paragraphe est savoureuse : « Littré remarque : trappe s’écrivant avec deux p, on ne voit pas pourquoi, dans chausse-trape, il n’y en a qu’un. Aujourd’hui, on pourrait lui répondre que si chausse-trape n’a qu’un p, c’est parce qu’il ne lui en a pas accordé deux dans son dictionnaire » !

Et voici qu’à la fin du chapitre, Jacques Laurent exprime sa position sur le sujet : « Qu’un subjonctif suive après que, c’est l’esprit du français qui est lésé parce que, du coup, la valeur subtile de ce mode est anéantie. J’appelle mauvais gardiens ceux qui préfèrent la défense de petites anomalies à celle du corps de la syntaxe ». Et là, j’approuve. Comme j’ai approuvé la plupart des « rectifications » de la réforme de 1991.

07:30 Publié dans Écrivains, Essais, Laurent Jacques, Littérature, Règles du français et de l'écriture | Lien permanent | Commentaires (0)

19/09/2016

"Le français en cage" (Jacques Laurent) : critique I

Cet été, en traversant le marché de Deauville, et en fouillant dans l’étal d’un bouquiniste, j’ai découvert un livre de Jacques Laurent, dont le titre m’a attiré immédiatement : « Le français en cage » (Grasset et Fasquelle, 1988). La quatrième de couverture parlait d’un coup de gueule, en réaction aux « interdits » prétendument insupportables que certains profèreraient quant au « bien parler », je n’ose dire « au bien écrire ».

Encore une fois le hasard (littéraire) faisait bien les choses ! Quoi de plus à propos en effet que cette découverte, au moment où je terminais l’analyse du brûlot de Jean Dutourd, « À la recherche du français perdu » ? (voir les billets précédents, en août 2016).

Dans ce livre d’humeur de Jacques Laurent nous avons affaire à du « lourd » comme disent certains ; Jacques Laurent qui était aussi Académicien était tout aussi déterminé à obtenir une liberté de langage que notre Jean à pourfendre les écarts au français établi.

Le livre commence par une question de Vaugelas : « S’il faut dire il y en eut cent tués ou il y en eut cent de tués (NDLR : en effet, c’est une question que je me suis toujours posée). Nous avons de bons auteurs qui disent l’un et l’autre (…). Aujourd’hui le sentiment le plus commun de nos écrivains est qu’il faut toujours mettre le de, car en parlant jamais on ne l’omet (NDLR : pour moi, ce n’est pas une raison…), et par conséquent c’est l’usage qu’on est obligé de suivre (…). C’est la beauté des langues que ces façons de parler, qui semblent être sans raison pourvu que l’usage les autorise. La bizarrerie n’est bonne nulle part que là ». Inutile de vous dire, chers lecteurs, que dès l’exorde, j’étais braqué…

Dans le premier chapitre, prétexte à évoquer des souvenirs d’élève au lycée Condorcet, notre Académicien frappe fort, à propos de l’expression « il consent que », que son professeur biffe d’un trait rouge et remplace par « il consent à ce que ». L’ennui, c’est que le même lui fit apprendre par cœur une tirade de Molière où figure ce vers « Je consens qu’une femme ait des clartés de tout ». La construction était devenue incorrecte d’après le professeur mais perdurait dans le langage courant. Idem pour la construction « balancée » : soit… soit ou bien ou… ou, alors que les Classiques écrivaient par exemple : Soit qu’il parle ou qu’il écrive…

Dès la page 14, Jacques Laurent affiche la couleur, une couleur qui apparemment n’a guère troublé Jean Dutourd dix ans après : « Elles me donnèrent seulement à méditer un peu sur la tyrannie que beaucoup d’amateurs de français pratiquent à l’aveugle comme s’ils obéissaient à un devoir sacré, celui d’interdire ».

Comme moi avec « Dire, ne pas dire » de l’Académie ou avec le « Manuel pratique de l’art d’écrire » de M. Courault (Hachette, 1956), Jacques Laurent lit en 1957 la « Dissertation littéraire générale » de MM. Chassang et Senninger et y trouve les « interdits » suivants : « On ne dit pas : (…) il s’en rappelle, se baser sur, malgré que… Mais on dit : (…) il se le rappelle, se fonder sur, bien que, quoique suivi du subjonctif » (NDLR : je retrouve ici les dadas de mes professeurs de français du collège et du lycée). Mais il en tire une conclusion opposée à la mienne : « Choisir arbitrairement sept fautes quand on veut régenter une langue aussi périlleuse que la nôtre, c’est d’abord sommaire. Il m’intéressait aussi de noter que sur les sept (fautes), cinq n’en étaient pas, et je ne l’avais démontré que trop aisément (…) ». Las ! En fait de démonstration, Jacques Laurent aligne des arguments spécieux. Par exemple, pour défendre « malgré que », il note « qu’il était du meilleur français à condition d’être employé avec le subjonctif du verbe avoir et dans une circonstance précise : malgré qu’il en ait ». Et alors ? Il ne répond pas à la question ! De même, pour défendre « s’en rappeler », il écrit qu’il est « inattaquable dans cette phrase : De cette demeure, il ne se souvenait que confusément mais il finit par s’en rappeler quelques détails, le bleu des volets, l’inclinaison du toit et le son du heurtoir ». C’est de la malhonnêteté intellectuelle que de vouloir infirmer une loi générale par le seul fait qu’une exception existe !

Et il pense conclure en disant que l’emploi de ces mots « est délicat et parfois contestable mais leur mise hors la loi est d’une brutalité incompatible avec le sens du subtil qui entre pour une si grande part dans l’heureuse pratique d’une langue ». Puis il passe à autre chose, en l’occurrence ses réponses à des remarques de lecteurs, pour justifier son envie d’écrire un livre sur le sujet.

À suivre…

29/08/2016

L'été Dutourd de France (VI) : le sens des mots

Le sens de certains mots évolue ; d’autres voient un sens différent s’ajouter à leur sens originel ; indépendamment de l’américanisation de notre lexique et de notre syntaxe, la langue se transforme ; on peut en prendre acte ou bien, comme Jean Dutourd, le refuser, revenir à l’étymologie et pester.

Ainsi page 31 : « L’usage de l’adjectif sophistiqué dans le sens de compliqué, savant, à la pointe de la technique, etc., est particulièrement absurde (…). En français, sophistiqué n’a qu’un seul sens : qui tient du sophisme (…). Sophistiqué se dit encore d’une substance falsifiée ou frelatée ». Le sophisme est un faux raisonnement qui a quelque apparence de vérité.

« (…), besogneux ne vient pas de besogne mais de besoin. Le besogneux est un homme qui est dans la gêne, un indigent. Le mot d’ailleurs s’écrivait jadis besoigneux. Puis le i est tombé aux alentours de 1850 et la confusion s’est installée. Comme quoi les réformes de l’orthographe sont des choses à manier avec précaution » (page 50).

« Fiable se traduit en français par sûr (…).

Crédible : pourquoi dire d’un homme qu’il est crédible, alors que, jusque vers 1970, il se contentait d’être sérieux ? On n’a pas encore importé de l’américain le mot incrédible, pour désigner un farceur ou un sauteur mais soyons tranquilles ; cela viendra (NDLR : eh non, quinze ans plus tard, ce n’est pas le cas).

Laxiste : on n’a que l’embarras du choix pour la traduction : coulant, faible, indulgent, conciliant, clément, débonnaire, facile, bonhomme.

Chacun de ces mots exprime une nuance particulière. Tuer les nuances, c’est passer une langue au badigeon » (page 57).

« Le sens de fruste est effacé (…). Au XIXème siècle, fruste a pris le sens de grossier, mal équarri, sous l’influence du mot rustre, sans doute, qui l’a si bien mangé que personne aujourd’hui ne connaît plus sa signification initiale (…). D’ailleurs, on voit souvent imprimé le mot frustre (NDLR : avec deux r), qui n’existe évidemment pas dans la langue française mais illustre bien la façon dont un bon vieux mot a fini par se transformer en barbarisme » (page 116). J’avoue que je me pose à chaque fois la question au moment de prononcer le mot… mais je pense que la confusion vient de la proximité avec frustré (d’ailleurs, aujourd’hui, plus personne n’accepte d’être frustré, même les gens frustes ; mais c’est une autre histoire).

À mi-chemin entre la résistance au franglais, l’amour des mots anciens et corrélativement la rectification obstinée du sens des mots, Jean Dutourd s’attaque, sur un ton semble-t-il amusé, à l’américanisme gay (page 222) et en profite pour placer deux mots que le Hachette, dictionnaire de notre temps, ne connaissait pas en 1991 : « bougrerie » (sodomie, originellement « hérétique », au sens religieux, viendrait de « bulgare », attesté en 1172…) et « tribadisme » (lesbianisme, saphisme) mais qui sont attestés depuis le Moyen-Âge ou la Renaissance. Je ne résiste pas au plaisir de reproduire ici la définition de « tribade » donnée par le Larousse en deux volumes de 1922 (l’année de la disparition de Proust…) : « du grec tribas, dos ; femme qui entretient un commerce charnel contre nature avec des personnes de son sexe ». Quant à la tribo-électricité, elle a rapport avec le frottement (du grec tribein, frotter).

Il raille nos gouvernants de l’époque (1999…) pour leur emploi de « fratrie » dans le sens de « état des frères et sœurs dans une même famille », alors que pour lui, c’est « une petite communauté de moines ou de sectateurs » ou « certaines associations communales de bourgeois ou d’artisans » (page 221). Et aussi pour l’invention du substantif « porte-parolat ».