21/04/2016

Alain Mabanckou : ses débuts au Collège de France (I)

Je vous ai déjà parlé de ce professeur franco-congolais enseignant la littérature francophone à l’Université de Californie (voir mes billets des 20 mai 2015 et 14 janvier 2016). J’ai d’abord visionné sur internet sa « Leçon inaugurale » à la Chaire de création artistique du Collège de France.

Alain Mabanckou s’est présenté comme un « écrivain devenu professeur », binational, choqué par l’image de « sous-hommes » qui représentait les Noirs dans l’Histoire, par le racisme, par l’esclavage, et qui a été emporté par la passion des mots, la passion de conter, de prendre la parole.

Alain Mabanckou s’est présenté comme un « écrivain devenu professeur », binational, choqué par l’image de « sous-hommes » qui représentait les Noirs dans l’Histoire, par le racisme, par l’esclavage, et qui a été emporté par la passion des mots, la passion de conter, de prendre la parole.

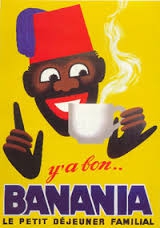

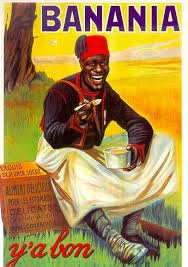

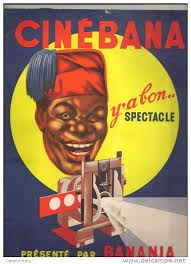

Il a dès l’exorde planté le décor en rappelant la fameuse publicité « Banania » et son slogan « dévastateur » « Y’a bon », qui selon lui avait « fixé l’image coloniale éternelle de l’homme noir » à partir de 1916-1917 en France.

Dans la même veine, il a ensuite cité un exégète du IIIème siècle qui parlait de la « noirceur du péché », associant donc le Noir et le Mal... et rappelé ce qu’on disait des Noirs au XVIème siècle.

Il a évoqué les explorateurs qui, faute de trouver des trésors attendus, créaient des mythes, embellissaient l’Afrique.

Le ton – et le thème – étaient donnés ; Alain Mabanckou allait brosser, pendant plus d’une heure, un vaste panorama de l’image du Noir en Occident et de la lente émergence, à partir de la littérature coloniale (aussi bien des Blancs que des Noirs eux-mêmes), d’une littérature spécifiquement « nègre », écrite par les Africains pour les Africains mais critiquant évidemment la colonisation.

Longtemps l’Afrique avait été pour les Européens un territoire lointain, une source de légende, un autre monde. En témoignent par exemple les romans qui se passaient en Afrique et dans lesquels les Noirs faisaient partie du décor (Cf. « Au cœur des ténèbres » de J. Conrad qui a inspiré le film « Apocalypse now »).

La rupture se fera entre les deux guerres mondiales (1921) avec le concept de « négritude », qui allait « exalter la fierté d’être noir » (Léopold Senghor, Aimé Césaire, Léon Damas).

Mais « l’expression écrite apparaît avant la colonisation, malgré l’oralité ». Ce ne sont donc pas les colons (occidentaux) qui sont à l’origine d’une littérature en Afrique.

À partir de 1956, ce sera « la déconstruction de la colonisation ». Les romans « Batouala » de René Maran (1921), « Le vieux Nègre et la médaille » (1956) et « Un nègre à Paris » (1959) contribuent « à réhabiliter l’Afrique, à l’exalter, à proposer une autre lecture de l’aventure humaine, à rejeter les clichés du roman colonial ».

Plus récemment, « Noir de France » propose que la France s’ouvre à la modernité, grâce aux Africains qui parlent français.

Tout cela est expliqué dans un joyeux désordre car d’une part notre Professeur n’est ni scientifique ni très cartésien et d’autre part, sur le fond, l’évolution en question n’a bien sûr pas été linéaire ; elle a eu des prémisses précoces mais inaperçues à l’époque.

Alain Mabanckou a voulu donner un tour assez politique et identitaire à son exposé, rappelant la célèbre phrase « La France est un pays de race blanche et de culture judéo-chrétienne (et qui accueille les étrangers) » devant un auditoire qui m’a semblé médusé… Personnellement, j’ai trouvé ça déplacé : déjà que sa leçon a tourné autour de l’histoire de la littérature, au lieu d’aborder le thème imposé de la « création artistique », l’utiliser pour faire le procès de la colonisation en Afrique (qui le mérite certainement…) et surtout le placer dans le contexte d’une revendication identitaire noire, c’est trop (je note qu’il a tenu le même discours dans la Préface qu’il a donnée à un récent roman américain, à savoir le roman d’un Noir américain, qu’il appelle Africain-Américain). C’est d’autant plus étonnant qu’il a la réputation d’être dans une démarche non revancharde et même consensuelle quand il étudie et commente la littérature d’où qu’elle vienne… Invité à parler de création artistique, il s’est pourtant laissé aller à ironiser sur le malheureux discours de Dakar de Nicolas Sarkozy et a appelé les Français de métropole à accepter « une France diverse dans un monde qui bouge » (si j’ai bien compris) !

Sa façon d’utiliser en permanence le mot « nègre » est gênante car il est devenu tabou aujourd’hui (même si Senghor et Césaire l’ont revendiqué). Et d’ailleurs que peut bien vouloir dire une littérature « nègre » ou même « noire » (et, pourquoi pas, « indienne », « corse », « notariale », « des malades », « des retraitées », « des banquiers d’affaire », etc., que sais-je) ? La littérature, c’est la littérature, même si existent des thèmes, des écoles, des chapelles, des époques, des continents…

Alain Mabanckou parle très bien ; même si son cours est écrit, il le donne avec aisance, naturel, fluidité et humour. Pour quelqu’un qui enseigne en Californie, c’est remarquable (j’ai connu des chercheurs qui, débarquant des États-Unis, cherchaient leurs mots et affectaient une difficulté à recouvrer leur français maternel…). Sa prononciation ne diffère de celle du Val de Loire que par quelques petits écarts (« continuier » au lieu de « continuer », « éropéenne » au lieu de « européenne », « jamain » au lieu de « jamais », « criel » au lieu de « cruel », « crayer » au lieu de « créer »). C’est du détail.

Cet exposé d’introduction a brossé un vaste tableau de l’histoire de la littérature noire et, en pédagogue aguerri, Alain Mabanckou va en reprendre les principaux points en détail dans ses leçons ultérieures.

À suivre.

07:30 Publié dans Écrivains, Francophonie, Histoire et langue française, Littérature, Mabanckou Alain | Lien permanent | Commentaires (0)

18/04/2016

« Lettre ouverte aux gourous de l’économie qui nous prennent pour des imbéciles » (Bernard Maris) : critique

Quelle mouche avait donc piqué Bernard Maris cette année-là (en 1999, juste après la crise financière asiatique et la faillite du fonds spéculatif Long Term Management Capital dirigé par deux Prix Nobel d’économie) pour qu’il publie un brûlot pareil ?

Son petit livre (142 pages quand même, pour 7,50 € chez POINTS économie) est au vitriol ou au lance-flammes (comme on veut) contre tout ce qui se réclame de près ou de loin d’économie : les théoriciens (sauf Marx et Keynes, sauf Adam Smith, Malthus et Ricardo), les prix Nobel (sauf Maurice Allais, Nobel 1988 et Gérard Debreu, Nobel 1983), les modélisateurs (ce sont souvent les mêmes dans le palmarès de la Banque de Suède en l’honneur d’Alfred Nobel…), le FMI et l’OCDE (« les plus bornés et les plus sectaires »), les experts, les statisticiens, les journalistes et les hommes politiques bien sûr (sauf Dominique Strauss-Kahn, mais dont la face cachée n’était pas encore étalée au grand jour)…

Son petit livre (142 pages quand même, pour 7,50 € chez POINTS économie) est au vitriol ou au lance-flammes (comme on veut) contre tout ce qui se réclame de près ou de loin d’économie : les théoriciens (sauf Marx et Keynes, sauf Adam Smith, Malthus et Ricardo), les prix Nobel (sauf Maurice Allais, Nobel 1988 et Gérard Debreu, Nobel 1983), les modélisateurs (ce sont souvent les mêmes dans le palmarès de la Banque de Suède en l’honneur d’Alfred Nobel…), le FMI et l’OCDE (« les plus bornés et les plus sectaires »), les experts, les statisticiens, les journalistes et les hommes politiques bien sûr (sauf Dominique Strauss-Kahn, mais dont la face cachée n’était pas encore étalée au grand jour)…

C’est une hécatombe, la principale victime, à qui il ne trouve vraiment rien de bien, étant Michel Camdessus, directeur général du FMI ces années-là, après avoir sévi au Trésor et autour du scandale du Crédit lyonnais (« M. Camdessus est un âne »).

Je n’ai pas souvenir qu’il y ait eu débat ni procès en diffamation à la suite de la publication de ce livre mais franchement cela aurait pu se comprendre ; Bernard Maris les accusait tous d’incompétence, de complaisance, de mépris pour le peuple, de suffisance, d’appât du gain, que sais-je encore…

En résumé, les modèles, même compliqués mathématiquement, sont ridiculement frustes et réducteurs quant à leurs hypothèses et n’ont jamais rien expliqué ni prédit ; ils ne servent que de joujoux aux théoriciens ; la science économique n’en est pas une et en fait n’existe pas, les théorèmes sont bidons ; les prix Nobel crachent le morceau une fois qu’ils sont au sommet (une fois qu’ils sont couronnés) ; les experts blablatent (« vendent leurs salades ») et ne disent rien, les politiques récitent un discours vide et stéréotypé…

En résumé, les modèles, même compliqués mathématiquement, sont ridiculement frustes et réducteurs quant à leurs hypothèses et n’ont jamais rien expliqué ni prédit ; ils ne servent que de joujoux aux théoriciens ; la science économique n’en est pas une et en fait n’existe pas, les théorèmes sont bidons ; les prix Nobel crachent le morceau une fois qu’ils sont au sommet (une fois qu’ils sont couronnés) ; les experts blablatent (« vendent leurs salades ») et ne disent rien, les politiques récitent un discours vide et stéréotypé…

Vu les crises financières qui se succèdent, vu les scandales qui s’accumulent, on a tendance à lui donner raison mais son livre pèche par deux côtés : d’une part il est inutilement agressif et méprisant (qui a dit quelque chose comme « tout ce qui est excessif est insignifiant » ?) et d’autre part il ne propose rien (après qu’il a tout démoli, que reste-t-il ? On ne sait pas).

Comble de tout, et comme la plupart du temps, Maris fait du Bernard : pour tirer sur tout ce qui bouge, il en rajoute et son style, à force d’être foisonnant, surabondant et répétitif, en devient lassant et nuit à sa force de conviction.

De fait le livre avait bien commencé ; dans le chapitre « Deux génies et un mécanicien », il promettait de démontrer « pourquoi une phrase comme le marché est efficace est une foutaise ». Et ça va à peu près bien jusqu’au chapitre 9 « Le FMI et son clown en chef ». Les économistes nobélisés qui se prennent pour des mathématiciens et s’amusent avec leurs petits problèmes sans rapport avec la réalité, en prennent pour leur grade mais c’est dit avec une certaine tendresse amusée. Malheureusement la suite n’est guère qu’invectives et moqueries vachardes.

Le sujet du livre est pourtant passionnant : qu’y a-t-il de pertinent et d’utilisable dans les théories, concepts et paradoxes dont le libéralisme nous abreuve, à savoir :

- le marché et la main invisible de Walras ;

- la loi de l’offre et de la demande ;

- les théorèmes de Broüwer, d’Arrow, de Sonnenschein, de Lipsey-Lancaster ;

- l’équilibre général ;

- la démonstration de Debreu ;

- l’optimum de Pareto ;

- la concurrence libre et non faussée, l’information parfaite ;

- l’équilibre de Nash (un mathématicien fou) et la théorie des jeux ;

- le théorème d’Helmut Schmidt « Les profits d’aujourd’hui sont les emplois de demain » ;

- la confiance, la transparence, la rationalité ?

Rien selon Onc’Bernard !

En effet, « Le marché est inefficace », « Le libéralisme n’a pas de fondement en théorie économique », « Le marché, laissé à lui-même, ne peut améliorer son fonctionnement » (démonstrations de Joseph Stiglitz).

« La concurrence est un tout. Ou tout est concurrence pure et parfaite, ou rien. On ne peut pas aller petit à petit vers la concurrence pure et parfaite ».

« Le marché, s’il donne l’équilibre, donne assurément la plus mauvaise solution »…

Il aurait fallu débarrasser le livre de ses outrances, de ses redondances, de ses procès d’intention, pour ne garder que le meilleur de Bernard Maris, de ses convictions, de ses valeurs :

- l’économie, c’est avant tout de la philosophie, de la logique, de la psychologie, de la sociologie, de la morale ;

- au lieu de mesurer des taux de croissance et des PIB, évaluons le bonheur ;

- au lieu de ne voir que consommation et profit,

- au lieu de « ne demander aux hommes que servitude, flexibilité, souplesse, expiation sous la dure et juste loi des marchés financiers », intéressons-nous à la pollution, au temps perdu dans les embouteillages, à l’écologie.

07:30 Publié dans Économie et société, Écrivains, Essais, Livre, Maris Bernard | Lien permanent | Commentaires (0)

04/04/2016

Hommage à Jim Harrison

C’est en avril 1999 que j’ai découvert l’écrivain américain Jim Harrison à travers son roman « Dalva », suite à la lecture d’un article de l’Événement du jeudi (24 septembre 1998) « Les coups de gueule de Big Jim », à l’occasion de son passage en France.

J’avais noté à l’époque : « Bon roman ; on s’attache à l’histoire de ces Américains non conformistes d’origine indienne. On attend la suite avec impatience ». Les critiques littéraires rattachaient Jim Harrison à l’École du Montana, à l’Amérique profonde, aux grands espaces… Fascinant !

J’avais noté à l’époque : « Bon roman ; on s’attache à l’histoire de ces Américains non conformistes d’origine indienne. On attend la suite avec impatience ». Les critiques littéraires rattachaient Jim Harrison à l’École du Montana, à l’Amérique profonde, aux grands espaces… Fascinant !

Né dans le Michigan, il aimait les Indiens, les forêts, la chasse et la pêche, les chevaux, la cuisine et, chose sympathique, les vins français. Il tenait Gabriel Garcia-Marquez pour le plus grand écrivain vivant.

Mi-2000, j’ai lu la suite « La route du retour », que j’ai trouvé moins original que « Dalva », un peu « facile », sans beaucoup de rythme. Cependant la fin du roman était poignante.

Cela fait peu comme critique de livre ! Il faut dire qu’il y a quinze ans, je me contentais de tenir à jour l’inventaire de mes lectures mais pas l’exégèse de leur contenu.

Peu après, j’ai commencé la lecture d’un autre auteur américain William Stegner (« Vue cavalière », « La vie obstinée »). J’y ai trouvé de l’humour, du savoir-raconter, des sujets intéressants mais là encore pas de chefs d’œuvre.

Je crois bien que mon incursion dans la littérature américaine s’est achevée avec « La tache » de Philip Roth, bien construit, bien écrit mais trop « américain », trop loin de nous, un roman un peu noir sur la dissimulation et l’injustice.

Cela fait trop peu pour juger la littérature (ne serait-ce que contemporaine) d’un pays grand comme cinquante France… Mais d’un autre côté cela fut suffisant pour que j’en restasse là : les romans américains, c’est comme le cinéma américain et les actrices américaines ; tout est « trop » ; trop de sentiments déballés, trop d’hémoglobine (ou de sauce tomate), trop de voitures trop grosses, trop de sourires et trop de larmes…

Mais je m’éloigne de mon sujet !

Jim Harrison est mort le 26 mars dernier.

07:30 Publié dans Écrivains, Harrison Jim, Littérature, Roman | Lien permanent | Commentaires (0)