04/07/2016

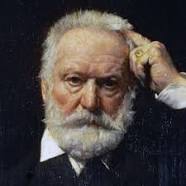

"Un été avec Victor Hugo" (L. El Makki, G. Gallienne) : critique

J’avais « dévoré », dans la même série, « Un été avec Marcel Proust », dont je vous rendrai compte ultérieurement. Il faut dire que ce volume avait été conçu par un grand spécialiste de Proust, le professeur au Collège de France, Antoine Compagnon, qui avait confié à d’autres spécialistes des dissertations sur un certain nombre de thèmes permettant d’éclairer la Recherche. C’était dans le cadre d’une série d’émissions de France Inter, durant l’été 2013.

Ici, dans « Un été avec Victor Hugo », rien de tel ; c’est une productrice à France Inter, Laura El Makki, et un sociétaire de la Comédie française, Guillaume Gallienne, qui sont à la barre ; ce n’est plus de l’analyse littéraire mais plutôt un survol « journalistique » de la vie et de l’œuvre de Victor Hugo.

Ici, dans « Un été avec Victor Hugo », rien de tel ; c’est une productrice à France Inter, Laura El Makki, et un sociétaire de la Comédie française, Guillaume Gallienne, qui sont à la barre ; ce n’est plus de l’analyse littéraire mais plutôt un survol « journalistique » de la vie et de l’œuvre de Victor Hugo.

Pour se remémorer la trajectoire de ce géant de l’écriture et de ce militant de la lutte contre la misère ou tout simplement pour la découvrir, c’est très bien ; en plus de quarante chapitres courts, on balaye toutes les facettes de ce titan : la fameuse bataille d’Hernani, à cause de son souhait de révolutionner le théâtre, son attirance irrépressible vers les femmes et sa double vie avec Juliette Drouet, actrice de son état, son amour brisé pour sa fille Léopoldine (cf. le célébrissime poème des Contemplations : « Demain, dès l’aube, à l’heure où blanchit la campagne, je partirai… » et « Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps »), noyée lors d’une traversée en bateau près du Havre, ses démêlés avec la dynastie Bonaparte (Napoléon 1er et Napoléon le Petit) et l’exil à Jersey et Guernesey (pendant dix-neuf ans), son combat contre la peine de mort (cf. « Les derniers jours d’un condamné »), sa fascination pour la mer (cf. « Oceano nox » dans « Les travailleurs de la mer »), l’Art d’être grand-père, les honneurs et la gloire (député, pair de France, Académicien… et le million de Français qui l’accompagnent vers sa dernière demeure, le Panthéon) et tant d’autres événements – joyeux et douloureux – qui ont jalonné une vie extraordinairement remplie.

On découvre aussi dans ce petit livre des aspects inconnus du grand homme, par exemple ses expériences de spiritisme, au cours desquelles il fera tourner des tables !

Hélas, la compilation est plutôt plate et sans âme : on saute du coq à l’âne et surtout l’œuvre littéraire reste dans l’ombre (même si quelques extraits figurent par ci par là) ; nos auteurs sont sans doute fascinés par le personnage mais ne se risquent à aucune analyse approfondie de sa production littéraire ni de son importance au milieu du XIXème siècle ; ce n’était pas leur but et ce n’est pas leur spécialité.

Leur propre style d’écriture est d’ailleurs plutôt médiocre ; on croit retrouver, souvent, l’un de nos manuels scolaires : « A-t-il vraiment aimé ? N’était-ce qu’un rêve ?... Nous sommes ici en plein romantisme » (page 174).

Certaines phrases sont bancales : « En un mot : trouver la vérité du grand fil mystérieux du labyrinthe humain. Il a en tête, c’est La légende des siècles » (page 181).

Tout à coup, page 202, un chapitre entier sur Théophile Gautier… qui se termine par cette construction bizarre : « Dix ans plus tard, le jour de l’enterrement de Gautier, il arborera les mots d’un ami » (page 207).

Un autre chapitre est consacré au peintre Delacroix, ami de Hugo. « Delacroix expose La mort de Sardanapale et son audacité déclenche les foudres » (page 210). C’est vrai qu’un des logiciels que j’utilise se nomme « Audacity » mais bon…

En conclusion, le principal intérêt de ce livre est de nous rappeler quel génie était Hugo et de nous donner envie de relire ses textes ; mes préférés sont « Les contemplations » et « Notre Dame de Paris » mais il m’en reste tellement encore à découvrir…

En conclusion, le principal intérêt de ce livre est de nous rappeler quel génie était Hugo et de nous donner envie de relire ses textes ; mes préférés sont « Les contemplations » et « Notre Dame de Paris » mais il m’en reste tellement encore à découvrir…

07:30 Publié dans Écrivains, Essais, Hugo Victor, Littérature, Livre | Lien permanent | Commentaires (0)

27/06/2016

"Lumières de Pointe-Noire" : critique (II)

Sur la forme, voici les quelques coquilles et incorrections que j’ai relevées dans « Lumières de Pointe-Noire » :

- « … ce mensonge qui ne m’aura permis jusqu’alors que d’atermoyer le deuil ». C’est la deuxième phrase du livre, page 11 de l’édition Points (la première est très proustienne : « J’ai longtemps laissé croire que ma mère était encore en vie » !). Moi qui connais le mot « atermoiement », j’ai été surpris par ce verbe « atermoyer » qui fait suranné. Mais, manque de chance ou absence de relecture vigilante, ce verbe est intransitif ; Alain Mabanckou ne pouvait donc pas écrire « atermoyer le deuil ».

- « de ma mère, j’ai le souvenir immarcescible des yeux marron clair dont il me fallait sonder la profondeur pour discerner ses soucis… » (page 19). Bien sûr « marron » est invariable car cette couleur porte le nom d’un objet (comme « orange » et contrairement à « vert »). Mais franchement, ce beau mot de « immarcescible », je ne connaissais pas. Il ne figure pas dans le Hachette de 1991 mais voici ce qu’en dit le Trésor de la langue française :

IMMARCESCIBLE, IMMARCESSIBLE, adj.

Littér. Qui ne peut se flétrir ; impérissable. Les lois immarcescibles de l'optique géométrique (QUENEAU, Loin Rueil, 1944, p. 95). Un souvenir (...) immarcescible (...) un de ces souvenirs si solides, si présents qu'on a pour ainsi dire jamais besoin d'y penser (ARNOUX, Visite Mathus., 1961, p. 154) :

Ainsi, je t'ai créé de la suprême essence,

Fantôme immarcessible au front d'astres nimbé,

Pour me purifier de la concupiscence,

Pour consoler mon cœur dans l'opprobre tombé.

MORÉAS, Syrtes, 1884, p. 68.

- J’ai toujours un problème avec les expressions du type « une des raisons qui », comme dans « une des raisons qui expliquaient qu’elle ne m’avait réellement jamais regardé droit dans les yeux durant mon enfance » (page 19). Alain Mabanckou accorde avec « des raisons » mais moi, je l’accorderais avec « une ». Je vais demander à l’Académie.

Dans « Lumières de Pointe-Noire », il y a bien sûr quelques belles pages et quelques belles phrases.

« Ces enfants, eux, savent, à travers la rudesse de l’existence, trouver les points de lumière. J’ai mis du temps avant de comprendre qu’ils étaient tout aussi heureux que je l’étais lorsque j’avais leur âge et que le bonheur était dans le plat qui fumait dans la cuisine, dans l’herbe qui poussait, dans le pépiement d’un couple d’oiseaux amoureux, voire sur l’affiche d’un film indien projeté au cinéma Rex où nous nous alignions dès dix heures du matin pour avoir la chance d’assister à la séance de quinze heures. Nous étions loin des tracasseries de nos parents en qui, de toute façon, nous avions confiance car ils savaient maquiller leurs angoisses, leurs manques, leurs difficultés à joindre les deux bouts de mois pour ne pas entacher notre innocence » (page 125).

« Cette influence de l’Union soviétique sur notre éducation eut pour conséquence directe le recul de deux langues que nous estimions propres aux capitalistes et qu’il fallait bannir : l’anglais et l’espagnol. À se demander pourquoi nous continuions à utiliser le français, laissant presque sous-entendre que celui-ci ne venait pas du monde capitaliste et était une langue congolaise. Toujours est-il que le russe devint la langue que chacun devait privilégier (…). Afin d’inciter les élèves à regarder vers l’Union soviétique, certains professeurs, membres du PCT, lâchaient : - Qu’est-ce que vous avez à foutre avec la langue anglaise puisque vous n’irez jamais en Angleterre ? » (page 219).

« Pointe-Noire conserve jalousement son passé de ville coloniale (…). Le romancier camerounais Eza Boto (Mongo Beti) est sans conteste l’un des auteurs d’Afrique noire francophone qui auront le mieux décrit la ville coloniale. Dans son roman Ville cruelle, le nord de la cité de Tanga est une petite France importée sous les tropiques, avec ses bâtiments somptueux, ses artères fleuries, tandis que le sud croupit dans la misère la plus extrême, sans électricité et où, quand la ville dort, la pègre sème la terreur » (page 233).

Il y a aussi, comme souvent chez Mabanckou, de l’humour et un certain militantisme optimiste pour la liberté et le respect du droit, comme dans le chapitre « Guerre et paix », que j’ai déjà cité, où il fait dire à l’un de ses interlocuteurs dans un bar, tout le mal qu’il pense des guerres civiles et des dirigeants de son pays, ligoté par le pétrole.

Au total, donc, un livre qui se lit facilement, que l'on n'a pas envie de garder et auquel on doit préférer le roman "Demain j'aurai vingt ans" du même auteur.

07:30 Publié dans Écrivains, Littérature, Livre, Mabanckou Alain, Récit, Règles du français et de l'écriture | Lien permanent | Commentaires (0)

23/06/2016

"Lumières de Pointe-Noire" : critique (I)

En 2012, après 23 ans d’absence, Alain Mabanckou revient au pays natal, le Congo (dit Congo-Brazzaville), et plus précisément dans sa ville Pointe-Noire, sa capitale économique au bord de l’océan. Sa mère et son père adoptif sont morts depuis longtemps, il n’a pas été là pour leurs funérailles, étudiant en France d’abord, puis enseignant aux États-Unis.

« Lumières de Pointe-Noire », contrairement à ce que je croyais, n’est pas un roman mais un récit ; non pas un récit de voyage mais le récit d’un retour mélancolique et nostalgique au pays de l’enfance peuplé ici de contes et de magie.

Échaudé par la lecture du « Voyage autour du monde » de Bougainville (à l’adolescence), puis du « Carrousel sicilien » de Laurence Durrell et même par le « Voyage en Italie » de Jean Giono, je crains comme la peste les récits de voyage ; ni vraiment fiction ni vraiment documentaire ou témoignage, c’est souvent le prétexte pour l’écrivain à compilation, plus ou moins en vrac, de souvenirs et d’impressions, sans fil directeur ni scénario ; les Américains d’Hollywood appelleraient ça un « roadmovie »…

Je ne devrais pas, mais autant vous le dire tout de suite, ce livre m’a déçu.

D’abord il me semble que sa raison d’être est avant tout personnelle (du point de vue de l’auteur), on pourrait dire « thérapeutique », voire « expiatoire » : attaché pourtant à ses origines africaines, il n’a pas mis les pieds dans son pays pendant 23 ans, et on dirait qu’il cherche à se faire pardonner, à rattraper… Le lecteur se sent extérieur à cette entreprise.

Ensuite le récit (je parle du fond) n’est pas travaillé ; comme disait Michel Audiard, c’est du brut ! Rien n’est vraiment passionnant dans ces anecdotes ou ces réminiscences de contes de la forêt… De la part d’Alain Mabanckou qui professe dans ses cours l’originalité de la vision africaine sur le monde et le rejet de l’exotisme et des stéréotypes, c’est déconcertant.

De plus, et ce n’est pas le moindre, « Lumières de Pointe-Noire », qui raconte à nouveau l’enfance et l’amour de la mère, est le décalque – ou plutôt la matrice, le moule – de son roman « Demain j’aurai vingt ans » paru en 2010 (trois ans plus tôt) et dont j’ai rendu compte le 16 mai 2016. On a donc, en lisant « Lumières de Pointe-Noire » une impression désagréable de déjà vu, et cela sans la transposition poétique et littéraire du roman.

De plus, et ce n’est pas le moindre, « Lumières de Pointe-Noire », qui raconte à nouveau l’enfance et l’amour de la mère, est le décalque – ou plutôt la matrice, le moule – de son roman « Demain j’aurai vingt ans » paru en 2010 (trois ans plus tôt) et dont j’ai rendu compte le 16 mai 2016. On a donc, en lisant « Lumières de Pointe-Noire » une impression désagréable de déjà vu, et cela sans la transposition poétique et littéraire du roman.

À dire vrai, j’ai déjà rencontré ce type de miroir ; c’était avec Pierre Magnan qui, dans son roman « Un grison d’Arcadie », transposait de façon poignante des scènes vécues. Quand quelques années plus tard il a écrit les trois tomes de ses mémoires, on a retrouvé les ingrédients du roman et on a vu en filigrane le travail de l’écrivain ; j’ai trouvé ça magique.

Mais là, avec « Lumières de Pointe-Noire », non… Le livre est agréable et comme d’habitude bien écrit mais le charme n’opère pas, il n’y a pas de souffle car il traduit une démarche personnelle – légitime et sincère – qui ne nous touche guère. D’ailleurs l’hymne à la mère n’atteint pas non plus les sommets dramatiques du « Livre de ma mère » d’Albert Cohen ni encore moins le côté épique du fantastique « La promesse de l’aube » de Romain Gary.

Enfin, je trouve que sa « posture » en tant qu’Africain émigré est souvent « donneuse de leçon » envers ses compatriotes dans la même situation, auxquels il reproche « d’avoir oublié d’où ils venaient ». Il leur reproche aussi de « pérenniser l’idée que le salut de tout Congolais passe par l’Europe ». Mais lui, à cheval sur trois continents, n’a-t-il pas oublié le Congo quand il se balade sur la plage de Santa Monica ou quand il entre, sous les applaudissements, dans la magnifique salle Marguerite de Navarre du Collège de France ? Et ne doit-il pas sa remarquable carrière à son arrivée sans le sou à Nantes un beau matin de 1989, année du Bicentenaire ? C’est un peu énervant…

À suivre.

07:32 Publié dans Actualité et langue française, Écrivains, Littérature, Livre, Mabanckou Alain, Récit | Lien permanent | Commentaires (0)