09/05/2015

Marques d'infamie (IV)

Ma moisson continue, il suffit de se baisser pour ramasser dans les journaux et dans les pubs de la télé, de pleines brassées de "signatures" de marques en anglais.

L'article de Boulevard Voltaire que je citais le 6 mai dernier avait détecté : « Creative technologie » (Citroën), « Motion and Emotion » (Peugeot) et « Life is a beautiful sport » (Lacoste).

Mais DS Automobiles affiche "Spirit of avant-garde" et Volkswagen, en plus de "Das Auto", "Think blue L'innovation responsable", Samsung "Next is now", Toshiba "Leading innovation"...

Parfois, ça va plus loin : des pubs entièrement en anglais. Après celle de Renault, dont ICB me dit que le sous-titrage est écrit en caractères si petits que seuls les anglophones la comprennent, il y a la chanson qui accompagne celle de Peugeot, qui ne peut faire autrement qu'imiter son concurrent français, dans ses excès les plus déprimants (pub, rémunérations des dirigeants…).

Je viens de découvrir à la télé celle de Lancôme, "Advanced Génifique" (sic !) qui est également entièrement en anglais sous-titré. Je crains vraiment, si la France d'en-bas ne réagit pas, que cela devienne la règle. Mettez-vous à la place des marques : c'est tellement plus facile de faire réaliser un seul film, en anglais, et ensuite de le sous-titrer dans les dix langues qui comptent dans le monde ; une seule actrice ou mannequin, un seul décor, un seul scénario et roule ma poule. Quelle économie !

Il y a de temps en temps une éclaircie : avant-hier, j'ai vu dans la rue une voiture de la société EAV qui était "siglée" : "l'assainissement au sens propre". Fortiche et drôle, non ?

Veolia (pourquoi pas Véolia ?) veut simplement "Ressourcer le monde". Sobre, à défaut d'être modeste.

Notons aussi l'acronyme de la fameuse marque de chaussures de sport A.S.I.C.S. : anima sana in corpore sano. Magnifique (et que je dédie à Mme Belkacem).

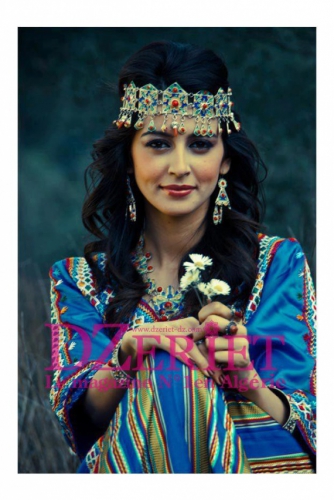

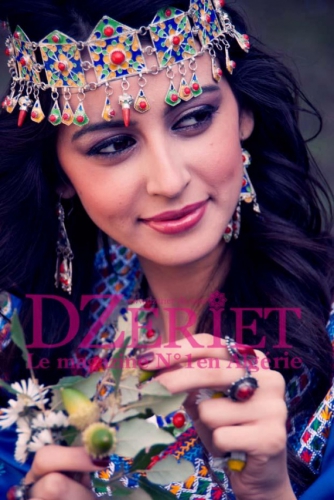

Allez, au total, c'est trop triste… contemplons encore une fois la beauté pure :

06:00 Publié dans Actualité et langue française, Franglais et incorrections diverses | Lien permanent | Commentaires (0)

08/05/2015

Retour en Kabylie

J'adore la synchronicité, les associations d'idées, les raccourcis, et les boucles. Alors quand j'attaque "Passion en Kabylie" (Gallimard, 2014), ce petit livre de Gilles Kepel associé à "Passion arabe" et à "Passion française", et que je découvre que c'est le récit de son pèlerinage dans le Djurdjura sur les traces de Mohammed Arkoun, qui a été son professeur à Paris, je suis aux anges. Et effectivement, à regarder de plus près la couverture, on voit que Gilles Kepel tient dans ses mains la biographie écrite par la fille du philosophe algérien "Les vies de Mohammed Arkoun" dont j'ai rendu compte dans ce blogue.

J'adore la synchronicité, les associations d'idées, les raccourcis, et les boucles. Alors quand j'attaque "Passion en Kabylie" (Gallimard, 2014), ce petit livre de Gilles Kepel associé à "Passion arabe" et à "Passion française", et que je découvre que c'est le récit de son pèlerinage dans le Djurdjura sur les traces de Mohammed Arkoun, qui a été son professeur à Paris, je suis aux anges. Et effectivement, à regarder de plus près la couverture, on voit que Gilles Kepel tient dans ses mains la biographie écrite par la fille du philosophe algérien "Les vies de Mohammed Arkoun" dont j'ai rendu compte dans ce blogue.

Gilles Kepel a un indéniable talent de conteur : il passe d'un thème à l'autre avec fluidité, c'est presque comme une phrase unique qui se déroule pendant 23 pages.

Il chemine, sous escorte quand même, vers le village natal d'Arkoun, Taourirt Mimoun, où son guide sera le propre frère cadet de l'érudit.

Comme dans Passion arabe, Gilles Kepel accorde beaucoup d'importance aux langues. Nous aussi. Voyons donc ce qu'il écrit : "Contrairement au reste du pays, où les panneaux indicateurs sont tous bilingues français-arabe, je ne vois plus rien d'écrit dans cette langue-ci depuis le dernier barrage et le renforcement massif de notre escorte, comme si nous avions passé une sorte de frontière. Parfois l'arabe a été barbouillé de noir, comme le FLNC s'y amuse pour les toponymes français sur la signalétique routière de l'île de Beauté. Ici, un panneau a été repeint à neuf en blanc, puis rédigé à nouveau en lettres noires : à la place de l'arabe, les noms de lieux sont transcrits en caractères latins qui reproduisent la prononciation kabyle standardisée : Tizi Wezzu / Tizi Ouzou".

Gilles Kepel remarque que la tribu des Beni Yenni avait la réputation de réaliser les plus belles parures de l'Algérie, en corail enchâssé d'argent. Or, à proximité, il n'y a ni corail ni mines d'argent ! C'est un peu l'automne à Pékin, mais à l'envers. Et c'est amusant car Sylvie fait profession de la création de bijoux. Bon sang ne sautait mentir, à quelques générations de distance...

La suite est pittoresque, à la Giono (mais dans un style littéraire bien différent) : l'enterrement selon le rite musulman, la maison de Mohammed, son bureau, l'épisode des figues, l'intrusion de la touriste japonaise, jeune et jolie semble-t-il, qui cache son passeport dans un endroit imprévisible et qui voyage seule en autocar dans une zone dangereuse...

La suite est pittoresque, à la Giono (mais dans un style littéraire bien différent) : l'enterrement selon le rite musulman, la maison de Mohammed, son bureau, l'épisode des figues, l'intrusion de la touriste japonaise, jeune et jolie semble-t-il, qui cache son passeport dans un endroit imprévisible et qui voyage seule en autocar dans une zone dangereuse...

Un couple le reconnaît car il passe souvent à la télé (française) et ici, la télé a remplacé les livres, qui n'arrivent plus en Algérie.

Dans le village, il y a ceux d'en-haut et ceux d'en-bas ; c'est quasiment proustien...

Et on comprend à la fin qu'il est passé tout à côté d'un repaire d'islamistes qui a fait allégeance d'abord à Al-Qaïda, puis récemment à Daesh et que c'est là, une semaine plus tard qu'a été capturé et assassiné Hervé Gourdel, le 24 septembre 2014. L'horreur rejoint la nostalgie et la beauté des paysages, la "passion" devient celle du supplicié…

Sur l'Algérie d'aujourd'hui et ses contrastes - la baie sublime d'Alger et la misère urbaine par exemple -, il faut voir le film de Merzak Allouache "Les terrasses".

06:00 Publié dans Actualité et langue française, Histoire et langue française, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0)

07/05/2015

Irritations XIII : Kouchner, RFM… pas Dac !

Le 20 mars 2015, Bernard Kouchner commentait l'actualité sur France Inter dans la Matinale. Pour parler de la nécessité pour les pays émergents de se construire, il a employé le terme "nation building"… Pourquoi ? Sans doute pour paraphraser le fameux "team building" des managers à la mode… Pour l'un des créateurs des french doctors et du droit d'ingérence humanitaire, c'est ridicule.

Hier matin, 7 mai 2015, je crois que c'était sur RFM, on proposait aux auditeurs d'envoyer leur playlist, c'est-à-dire leur liste de chansons, leur programmation, qui passeraient ainsi telle quelle à l'antenne. Dans un autre registre, on sollicitait aussi leur "météo locale" de façon à établir des bulletins météo "réels". À cela deux commentaires : sur le fond, si les bulletins météo consistent désormais à lire aux auditeurs les températures qu'ils ont eux-mêmes relevées sur le balcon, quel intérêt ? Où sont donc la prévision et l'anticipation ? Sur la forme, ce dont on parle, ce n'est pas de la "météo" mais tout simplement du temps qu'il fait ! La météo, c'est une discipline scientifique et non pas la couleur du ciel ou le vent qui souffle. Voir mon billet Dis pas ci, dis pas ça sur le sujet (la lettre M).

Dans le Marianne du 6 février 2015, Alexis Lacroix consacrait sa chronique à l'irrésistible et regretté Pierre Dac, immortel créateur, avec Francis Blanche, de Furax, et grand humoriste loufoque et pataphysicien. Il décrivait ainsi le génie de Pierre Dac, sans doute par référence à des contre-exemples contemporains : "une absence de recours à la méchanceté gratuite, un mépris assumé des grincements du bashing ou des grégarités du conformisme". Outre la lourdeur et la pédanterie de ce commentaire, on peut noter l'utilisation du mot à la mode "bashing", inconnu à l'époque de gloire de Pierre Dac (les années 50-60), introduisant ainsi un anachronisme ridicule.

Dans le Marianne du 6 février 2015, Alexis Lacroix consacrait sa chronique à l'irrésistible et regretté Pierre Dac, immortel créateur, avec Francis Blanche, de Furax, et grand humoriste loufoque et pataphysicien. Il décrivait ainsi le génie de Pierre Dac, sans doute par référence à des contre-exemples contemporains : "une absence de recours à la méchanceté gratuite, un mépris assumé des grincements du bashing ou des grégarités du conformisme". Outre la lourdeur et la pédanterie de ce commentaire, on peut noter l'utilisation du mot à la mode "bashing", inconnu à l'époque de gloire de Pierre Dac (les années 50-60), introduisant ainsi un anachronisme ridicule.

Pierre Dac, auteur de discours délirants (même dans "le Petit Baigneur" de Louis de Funès) et même d'un programme permettant de les produire automatiquement, aurait bien ri de cet hommage ampoulé…, lui qui avait dit, entre autres : "Il est démocratiquement impensable qu'en république, il y ait encore trop de gens qui se foutent royalement de tout".

Et "Il faut qu'une porte soit ouverte... ou d'une autre couleur".

06:00 Publié dans Franglais et incorrections diverses | Lien permanent | Commentaires (0)