01/08/2015

La lecture, c'est l'aventure (II) : l'étincelle

Dans ce dossier sur la lecture dont je parlais dans le billet du 31 juillet 2015, il y a les témoignages de cinq personnes qui parlent du livre qui les a le plus marqués. Ces déclarations enthousiastes sont toujours intéressantes.

J'en ai choisi une, celle de Anne T-R, attachée de direction.

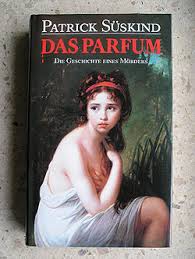

"Je l'ai lu il y a au moins une vingtaine d'années mais j'y pense encore. D'ailleurs je le conseille souvent.

Ce qu'il me reste de cette lecture ? la délicatesse et l'animalité car Le parfum (de Patrick Süskind, 1985) fait appel à des sensations qui révèlent des sentiments. Il est à la fois profond et complètement superficiel. C'est une très belle expérience de lecture, à la fois crue et qui porte, aussi délicate qu'un doux parfum.

Tous les livres ne peuvent pas prétendre générer autant de sentiments différents. C'est un très bel ouvrage, pour tous les âges, justement parce qu'il a la particularité de faire appel à nos sens. Après l'avoir lu, on ne voit plus les choses de la même manière.

Souvent, on lit ce livre à l'adolescence, au moment des premiers émois. Il nous aide à nous recentrer sur nous-mêmes, il nous fait réfléchir sur ce qu'on aime vraiment. Il nous amène à nous écouter".

J'ai lu ce livre en février 2006, après avoir longtemps "tourné autour", et je n'en aurais pas parlé de la même façon. Voici ce que j'avais consigné dans mes notes à l'époque : "Une idée géniale : l'odorat remplaçant la vue et l'ouïe. Belle métaphore !

Et le destin d'un homme élevé au rang d'un mythe, un peu à la Garcia-Marquez. Pour le reste, le roman n'est pas vraiment passionnant, il est simplement curieux".

13:17 Publié dans Actualité et langue française, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0)

Devinette (VIII)

Dans le billet du 31 juillet 2015 intitulé "La lecture, c'est l'aventure", quel rapport entre le contenu et la photo qui l'illustre ?

07:00 Publié dans Blog | Lien permanent | Commentaires (1)

31/07/2015

La lecture, c'est l'aventure (I) : PARLE encore

Les mondes se côtoient et se chevauchent...

Il y a le monde "visible", entretenu par les médias et par la pub ; celui d'internet, des tablettes et des téléphones évolués. C'est aussi, en ce moment, celui des plages à la mode - lunettes de soleil, apéros-paillotte et soirées jusqu'au bout de la nuit -.

Il y a le monde des passions ; celui des inconditionnels d'opéra, des spécialistes de jazz, des "fondus" de sport extrême, celui des festivals, des périples culturels, des triathlons au bout du monde.

Il y a le monde des "dessaisis" (du nom d'un livre passionnant de Gérard Desportes, Grasset, 2006, juste après le referendum sur la Constitution européenne qui a eu le résultat que l'on sait …), ceux qui sont revenus de tout et se fichent de ce qui se passe autour, repliés qu'ils sont sur leur violon d'Ingrès, souvent la chasse à la palombe dans le Sud-Ouest ou la veille dans les huttes de la baie de Somme.

Et puis il y a ceux qui passent des vacances tranquilles, en famille et entre amis, sans chichis ni remords, sans luxe ni médiocrité. Beaucoup d'entre eux s'installent dans des campings ou dans des villages de vacances de comités d'entreprise. Pour eux sont organisés des animations, des spectacles, des ateliers… Ils bronzent mais pas idiots ni avec les romans de Marc Lévy ou Guillaume Musso.

Je viens d'en avoir un exemple dans le "Journal des activités sociales de l'énergie" (n°366 de juillet-août 2015). Il contient un intéressant dossier sur la lecture.

Dans ces centres de vacances "mutualistes" des bibliothèques sont en libre accès (26375 nouveaux livres cette année). Une quarantaine d'auteurs viennent à la rencontre des vacanciers pour échanger avec eux.

Des partenariats ont été conclus avec l'association "Lire et faire lire", avec l'événement "Lire en short", avec le service culturel de la Sorbonne, avec les salons du livre de jeunesse de Cherbourg, Rouen et Montreuil, avec le salon "Livres en tête" et le salon du livre d'Arras, avec le Printemps des poètes.

Une exposition itinérante "L'aventure de la lecture" a pour but "d'ouvrir d'autres champs, de montrer le chemin du bonheur de lire". L'un de ses créateurs, Vincent Roy, explique : "Un bon roman est toujours une aventure qui nous transforme, on n'en ressort jamais tout à fait le même. Il nous ouvre des perspectives. Nos lectures nous emmènent vers l'autre, nous incitent à sa découverte et nous ouvrent sur le monde".

10:48 Publié dans Actualité et langue française, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0)