24/09/2015

Le français des journalistes

Comment échapper ces temps-ci aux articles sur les migrants ?

Je passe sur les débats sémantico-moralisateurs sur le meilleur vocabulaire à utiliser pour désigner ces centaines de milliers de personnes qui émigrent (réfugiés plutôt que migrants ?), ainsi que sur cette obsession à faire moderne et avant-gardiste qui pousse les journalistes à nous seriner que le nouveau nom de "centre d'accueil" serait hotspot… pour me concentrer sur un article de Marianne le 11 septembre 2015.

Morceaux choisis :

"Comme l'avouent ouvertement certaines entreprises de l'immobilier, du catering ou de la sécurité, l'arrivée des réfugiés peut tourner au jackpot".

"Le réfugié business ne fait que commencer".

"Aujourd'hui… ils portent aux nues le travail à la maison (home office)…".

Mais, sans conteste, la palme revient aux articles "mode" ou "culture". Ainsi trouvait-on, dans le Marianne du 12 juin 2015, les beaux néologismes ou franglicismes suivants :

"S'agit-il du pendant veggie à la célèbre tenue en steaks de Lady Gaga ?"

"Le succès des chaussures orthopédiques et des semelles plates-formes évoquant davantage la drag queen frappée de hallux valgus…".

"La tendance fugly (de fashion pour mode et de ugly pour affreux) n'est certes pas tout à fait nouvelle".

"… les mutantes de Givenchy, piercées et bijoutées…".

"Si l'on en juge par les aliens bigleux en tissu qui peuplent les boutiques de cadeaux de naissance branchées".

"La fameuse nouvelle école des designers bûcherons, dream-catchers indiens…"

On a envie d'écrire : and so on...

Le plus drôle est que le même article proclamait dans son exorde, à propos de l'art, de la mode, du design et de la gastronomie : "Sous couvert d'humour, d'originalité, d'exploration des limites, tout est bon pour offenser les normes et promouvoir l'aberration"… Offenser donc, en passant, le français de Molière et promouvoir le franglais décomplexé !

23/09/2015

La civilisation du spectacle (Mario Vargas-Llosa)

Il y a longtemps (juillet 1999), j'avais commencé "La Guerre de la fin du monde" (1981) de Mario Vargas-Llosa, écrivain péruvien né en 1936. Ce livre est l'épopée d'une sorte de Bolivar au Brésil, à la mode sud-américaine que j'adore (Garcia-Marquez, Carpentier…). J'en avais interrompu la lecture à l'époque pour je ne sais plus quelle "urgence littéraire" mais il figure toujours dans ma liste d'attente ("Un jour, je l'aurai…" disait une publicité des années 2000). Passons.

Dans son édition du 26 juin 2015, l'hebdomadaire Marianne consacrait une interview par Hubert Artus du Prix Nobel de littérature 2010 à propos de ses deux nouveaux livres : un essai La civilisation du spectacle et un roman Le héros discret.

Le premier fait penser, et ce n'est sans doute pas un hasard, à La société du spectacle de Guy Debord.

Voici quelques extraits de l'entretien.

"(Il soutient que) la culture au sens traditionnel de ce mot est sur le point de disparaître et que le monde est engagé dans un irréversible processus de décadence intellectuelle et spirituelle".

Sa réponse ? "(Combattre) avec fermeté, en respectant le droit et la loi mais sans faire aucune concession sur les valeurs fondatrices que sont la liberté, la diversité, l'égalité homme-femme, le respect des croyances… L'Occident doit en être fier et les utiliser dans sa réponse au défi. L'utopie religieuse est ce qui remplace l'utopie communiste de nos jours. Mais l'islamisme sanguinaire, extrême, n'aura jamais la force qu'avait le communisme : celui-ci avait un esprit idéaliste de changement, une dimension de rêve… Comme toutes les sociétés ouvertes et libres, l'Occident est vulnérable mais je ne pense pas qu'il va être détruit".

"La fonction de la littérature reste la même : utiliser l'expérience de la réalité pour créer une vérité différente, grâce à laquelle nous comprendrons mieux le monde où nous vivons. Créer une dualité qui enrichit nos rêves et nos désirs.

La littérature doit aussi demeurer pédagogique, pour que cet espace entre monde réel et monde littéraire devienne celui de la distance critique. La critique, voilà ce qui a toujours été le moteur des transformations de nos sociétés. C'est une réussite de la civilisation occidentale et des sociétés démocratiques. Et la littérature est la meilleure expression de cet esprit, non ?".

"La culture du divertissement abolit la distance critique et participe non à la disparition mais au dépérissement de la culture du livre. À son remplacement par une culture de l'image, qui est superficielle et passagère.

L'esprit critique allait de pair avec la culture des idées, de la parole, et il est aboli.

… Seules comptent la frivolité, l'image, les gestes et l'apparence".

"Les intellectuels ont aujourd'hui perdu leur prestige ; plus personne ne s'intéresse à leur avis. Et ils ne contribuent pas à relever l'utilité et le rôle des idées dans la vie publique. Ça conduit soit à la barbarie, soit au contrôle technologique de la société".

Cette dernière réflexion pénalise le reste de la démonstration, même s'il est question de "certains intellectuels qui acceptent de devenir des clowns"… Car Vargas Llosa est lui aussi un intellectuel. Ses avis intéresseront-ils les gens, en particulier les plus jeunes ? Arrivé à un certain âge, ne devient-on pas obligatoirement un conservateur, chantre du "c'était mieux avant" et du "la culture n'est plus ce qu'elle était" ?

Cette dernière réflexion pénalise le reste de la démonstration, même s'il est question de "certains intellectuels qui acceptent de devenir des clowns"… Car Vargas Llosa est lui aussi un intellectuel. Ses avis intéresseront-ils les gens, en particulier les plus jeunes ? Arrivé à un certain âge, ne devient-on pas obligatoirement un conservateur, chantre du "c'était mieux avant" et du "la culture n'est plus ce qu'elle était" ?

Au demeurant, je partage ses idées sur les dégâts de cette civilisation du divertissement et du clinquant (en France : Hanouna, Arthur, Nagui, Delarue et comparses) et sur la nécessité de réagir et de défendre nos valeurs.

18:23 Publié dans Actualité et langue française, Écrivains, Littérature, Vargas-llosa Mario | Lien permanent | Commentaires (0)

22/09/2015

Petites nouvelles du front

J'ai découvert dans le Journal des activités sociales de l'énergie (septembre 2015) que, dans un département français d'outremer (la Guyane), certains Français pouvaient parler quatre langues. Et quelles langues ! Le français bien sûr, le créole de là-bas, et aussi le taki-taki (parlé en territoire bushinengué) et le sranan tongo (langue du Surinam voisin). Il y a six langues amérindiennes parlées en Guyane, et Guy Beausoleil pourrait bien en apprendre une, le wayana, ce serait sa cinquième...

Quand je songe qu'ici on ne parle que de l'abandon du latin et du grec, éventuellement de la reconnaissance administrative de langues régionales et surtout que l'on sue sang et eau pour aligner trois mots d'anglais… C'est un autre monde, le Nouveau Monde !

J'ai trouvé dans ma boîte aux lettres un papillon de couleur jaune (que les inconscients appellent flyer) d'un Bureau Information Jeunesse qui est intitulé Job dating… Voici donc la langue parlée par ces gens qui s'occupent des jeunes et les aident à trouver un boulot ! Sûr que ça ne va pas encourager ces mêmes jeunes à s'exprimer en bon français ; pourtant les "rendez-vous de l'emploi" ou les "rencards pour bosser", ça aurait une bonne gueule, non ?

Un petit encart dans le Valeurs actuelles du 17 septembre 2015 nous parle de deux études américaines parues dans les revues Psychological Science et Pediatrics et qui démontrent que faire la lecture quotidienne à son enfant, même très jeune, constitue un formidable outil de développement de son cerveau. Les enfants en question feront plus facilement la transition avec l'écrit et disposeront de davantage de vocabulaire. Le cerveau d'un tel enfant est plus "actif" que celui d'un enfant qu'on laisse seul face à une tablette numérique. Ça me fait penser à ma petite-nièce qui a passé la semaine dernière tout un repas au restaurant et une partie de l'après-midi devant sa tablette. Avantage : on ne l'a pas entendue… Les rejetons des dirigeants d'Apple et de Google eux n'ont pas droit aux bienfaits des nouveaux outils numériques ; allez savoir pourquoi...

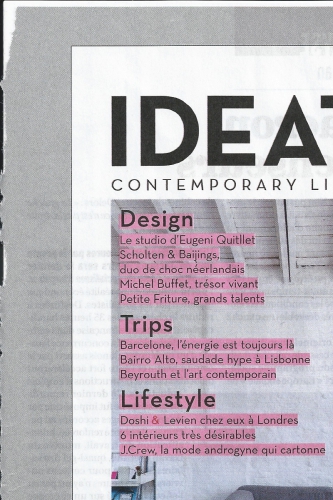

Vu un encart publicitaire pour la revue IDEAT, sous-titrée "CONTEMPORARY LIFE" et modestement qualifiée de "plus beau magazine de déco français". Français ? Jugez-en : design, trips, saudade type, lifestyle, ce sont les chapitres accrocheurs de cette publication qui se veut branchée… Pauvres bobos !

07:30 Publié dans Actualité et langue française, Franglais et incorrections diverses | Lien permanent | Commentaires (0)