21/10/2015

Comment lire ? (la méthode de B. Pivot)

Dans "Les mots de ma vie", Bernard Pivot explique la méthode de lecture qu'il appliquait pour préparer ses Apostrophes et ses Bouillons de culture, tout en précisant qu'elle "n'est pas à donner en exemple" et qu'elle ne vaut que pour lui.

Dans "Les mots de ma vie", Bernard Pivot explique la méthode de lecture qu'il appliquait pour préparer ses Apostrophes et ses Bouillons de culture, tout en précisant qu'elle "n'est pas à donner en exemple" et qu'elle ne vaut que pour lui.

Jetons-y un œil tout de même.

"Lecture d'un seul livre dans la continuité, autrement dit pas de livres en alternance.

Ne pas hésiter à abandonner la lecture d'un ouvrage jugé médiocre, décevant, inutile...

Lire assis sur une chaise ou dans un fauteuil qui tient le corps, de préférence devant un bureau ou une table.

Avoir un crayon ou un stylo toujours à portée de main.

Pas d'alcool. Cigare ? Oui, avec plaisir.

Pas d'accompagnement musical.

Téléphone le plus silencieux possible.

Pas de méthode de lecture rapide. Sinon, comment juger le style ?

La lecture du matin étant toujours la meilleure, la réserver aux ouvrages difficiles.

Se méfier de son humeur. Selon qu'elle est bonne ou méchante, les livres peuvent en bénéficier ou en souffrir.

Après lecture d'un livre très séduisant, attendre au moins une heure - si possible laisser passer une nuit - avant d'en commencer un autre, afin que celui-ci ne pâtisse pas de l'impression encore très forte laissée par le précédent".

Et aussi :

"Lire entièrement l'ouvrage en commençant par le début et en finissant par la fin.

Résister à la tentation de sauter les descriptions, les digressions, les incidentes, les parenthèses, car c'est souvent là que l'on déniche matière à poser les questions les plus originales ou les moins attendues.

Souligner les passages essentiels, les phrases remarquables ou malheureuses...

Entourer les mots savants, bizarres, amusants, anciens, nouveaux… et, s'il le faut, consulter un dictionnaire.

Sur une feuille volante ou sur l'une des pages blanches situées à la fin du volume, écrire les observations et les réflexions nées au cours de la lecture..." (page184).

Mes commentaires : cette méthode me semble au contraire bonne pour tous, sauf le cigare dont on peut sans risque se passer...

La question de la "lecture rapide" m'a toujours intrigué : comment font certains blogueurs que je connais qui affichent 200 livres lus chaque année ? Presque dix fois plus que moi...

Dans le stage que j'avais suivi il y a longtemps, l'animateur indiquait qu'il lisait un roman policier en moins de deux heures - ce qui est possible - et qu'avec ces techniques visuelles, on ne perdait rien de ce qu'on lisait. Et là, comme Bernard Pivot, je suis très sceptique.

07:00 Publié dans Livre | Lien permanent | Commentaires (0)

20/10/2015

Écrivains contemporains de langue française : Pierre Garnier (II)

Pierre Garnier, pour moi, c'est Swann au lycée.

Entre le prof. qu'il était avec nous autres en cours d'allemand et dans les couloirs, et le poète reconnu depuis longtemps, picardisant convaincu avec René Debrie, et même fondateur d'un courant poétique (le spatialisme), rien de commun… ou plutôt aucune passerelle !

Heureusement, on ne l'a pas plus embêté en cours qu'il ne nous a embêtés (encore qu'il devait être consterné par notre niveau, lui qui traduisait Goethe et Novalis !). Mais jamais au grand jamais il ne nous a parlé de sa deuxième vie, de sa passion ; jamais au grand jamais, les adolescents que nous étions n'ont soupçonné le talent (abscons il est vrai…) qu'il avait ni qu'il avait autant écrit de livres savants ni encore moins que des séminaires lui seraient consacrés plus tard.

Alors chapeau bas, révérence devant Pierre Garnier, décédé début 2014 à 86 ans et inhumé dans un tout petit village de la Somme.

"Ma mère à la fenêtre tricote

assise dans l'origine comme Pénélope

Elle chante le Temps des cerises

- elle me dit : C'est ce qui reste de la Commune

De hauts reliefs s'élèvent alors

la fête de l'Huma, à Garches les enterrements

de Barbusse et de Vaillant-Couturier

- pour mes parents, la certitude que la Commune

n'est pas morte.

Mon père depuis longtemps classe

dans des dossiers

des articles et des poèmes

"Ce sont des êtres vivants, dit-il,

il faut les sauver"…"

(Extrait de "Car nous vivons et mourons si peu", Verlag im Wald, 1999)

07:00 Publié dans Littérature, Poésie | Lien permanent | Commentaires (0)

19/10/2015

Ik pik epeke pik epe (Écrivains contemporains : Pierre Garnier I)

Au lycée, j'ai eu un professeur d'allemand étonnant. Du moins, le considérions-nous ainsi uniquement à cause de son apparence, et plus précisément de sa chevelure, une grosse crinière rabattue en arrière, qui l'avait fait surnommer "bison", je crois. Ajoutons-y une démarche souple, voire élastique, faisant rebondir sur le sol sa carcasse plutôt grande, ainsi qu'un caractère débonnaire et patient, qui donnait toute latitude aux allergiques à Goethe de sommeiller dans le fond de la classe.

Pierre Garnier, c'était son nom, était un prof. sympa, ne cherchant pas à faire de l'autorité ; il travaillait avec les élèves intéressés et laissait les autres tranquilles. Il m'appréciait car je participais et répondais aux questions.

C'est par lui, bizarrement, que j'ai découvert, dans une traduction allemande, l'hymne du folksong américain de l'époque : "Die Antwort weiss ganz allein der Wind", à savoir "Blowin'in the wind".

Mais le plus beau était caché, à nous autres lycéens…

En marge de son travail de prof. d'allemand, Pierre Garnier avait une vie littéraire parallèle. Je l'avais oublié, et ce n'est qu'en feuilletant récemment un livre de poèmes anglais que j'ai retrouvé, en guise de marque-page, une coupure de journal (lequel ? aucune idée… peut-être les Nouvelles littéraires ?), intitulée "La Lettre contre les belles lettres".

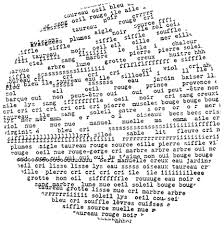

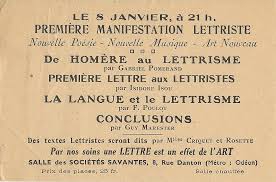

Cet entrefilet parlait des "briseurs de mots", à savoir les Lettristes, pour qui le mot devait se réduire en particules, les lettres à l'état sauvage.

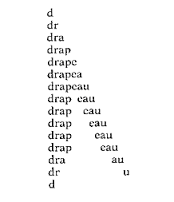

Parmi eux, le spatialiste Pierre Garnier, auteur de "Spatialisme et poésie concrète" (Gallimard, 1968), à qui l'on doit ce poème :

"Ik pik epeke pik epe

pik bou pik boupik bou pi

pik bo pik bo pik bo pik bo p"

Pour en savoir plus : le site officiel des théories du lettrisme

"Depuis son origine, qui coïncide, en 1945, avec l’arrivée en France de son promoteur, Isidore Isou, le Lettrisme s'expose comme la continuité authentiquement créatrice des grands mouvements culturels passés. De tous, il s'affirme le seul, au dehors des généralisations dialectiques, outrancières et erronées, à avoir effectué le plus grand nombre de bouleversements spécifiques qu'il inscrit, avec précision, dans les cadres déterminés des domaines de la culture et de la vie – de l’Art, de la Science, de la Philosophie, de la Théologie et de la Technique – à l'intérieur desquels, aux acquis séculaires, ils ajoutent des acquis neufs, en cela susceptibles d'augmenter les possibilités d'existence de l'être.

Une telle totalité, ouverte sur des contenus aussi diversifiés et marquée en chacun par la complexité d'apports successifs, ne pouvait pas ne pas poser des problèmes inusités de communication et de propagation. Longtemps, c'est elle qui fera obstacle à la compréhension de la nature des préoccupations de ce mouvement d'avant-garde, et, par là, à sa reconnaissance sociale".

07:00 Publié dans Écrivains, Garnier Pierre, Littérature, Vocabulaire, néologismes, langues minoritaires | Lien permanent | Commentaires (0)