18/11/2015

Mes amis, que reste-t-i(l) à ce dauphin si genti(l) ?

Et ça continue comme ceci (chacun a chanté, étant enfant, le Carillon de Vendôme) :

"Orléans, Beaugency, Notre-Dame de Cléry…"

Tout cela pour se poser la question suivante. Faut-il dire et écrire, par exemple, "les étendues qu'il reste à découvrir" ou bien "les étendues qui restent à découvrir" ?

L'oreille ne fait guère la différence, c'est pour cela que la chanson utilise la rime en "i".

Cela m'intriguait depuis longtemps et je m'apprêtais à soumettre le point à l'Académie via son site internet (rubrique Dites-Ne dites pas) quand j'ai découvert la "solution" dans le "Valeurs actuelles" du 12 novembre 2015, sous la plume du grammairien Philippe Barthelet, que mes lecteurs connaissent. Voici ce qu'il en dit.

"Les deux, selon que l'on veut mettre l'accent sur les étendues elles-mêmes ou sur l'action de les découvrir".

Il a fait des recherches dans les dictionnaires : Littré donne "la chose qui reste à faire", l'Académie "voilà ce qui reste du dîner" et le célèbre Grévisse est d'avis que "avec rester, on emploie qu'il ou qui, à son choix". Mais Jules Renard écrit dans son Journal "Tous les livres qu'il me reste à lire", tandis qu'un professeur soupirera à propos "de toutes les copies qui me restent à corriger".

Faut-il dire "le temps qu'il me reste ?" ou bien "le temps qui me reste ?".

C'est incertain, même si, dans l'absolu, il faudrait se demander si le temps en question peut être compté ou non…, d'où l'emploi du "personnel" ou de "l'impersonnel".

Bref, chacun fera au mieux, selon sa sensibilité ou ses habitudes.

Mais savoir qu'on est libre, n'est-ce pas ce qui plaît le plus aux Français ?

07:31 Publié dans Histoire et langue française, Règles du français et de l'écriture | Lien permanent | Commentaires (0)

26/10/2015

À table !

Au collège et au lycée comme plus tard, j'ai toujours adoré les approches transverses : il y avait eu les maths modernes, qui généralisaient, systématisaient, conceptualisaient, nos bonnes vieilles habitudes de calcul (oui, notre arithmétique de tous les jours était incluse dans l'algèbre avec des nombres négatifs - les dettes et le thermomètre - ; oui, tout cela était inclus dans un ensemble plus grand avec les nombres décimaux, issus des fractions ; oui, on pouvait traduire la géométrie du plan à l'aide de nombres imaginaires et néanmoins concrets ; oui, le comportement des nombres entre eux était comparable au comportement des rotations entre elles, etc.). Il y avait eu l'histoire, avec la révolution de l'École française des Annales, qui, au-delà des chronologies, étudiait les modes de vie, les costumes, les rites alimentaires... de nos ancêtres.

On peut également adopter cette vue oblique, voire perpendiculaire, avec la langue : bien sûr, il y a l'orthographe, la syntaxe, en un mot les règles, souvent rébarbatives. Il y a aussi le vocabulaire, les mots à apprendre (table, chaise, paradigme, procrastination, prolégomènes...).

Plus sophistiqué, il y a la tentative de rationaliser la prononciation à partir de l'orthographe. Difficile en français (à ma modeste connaissance), elle a été réussie pour l'anglais par M. Roulier : c'est la morphonétique anglaise (avec sa fameuse exception : la règle LURU).

Et puis, il y a Bernard Pivot qui, dans "Les mots de ma vie", compile des mots d'une façon transverse : par exemple les "mots gourmands dévoyés".

Il a rassemblé tous ces mots du lexique gastronomique qui sont souvent utilisés dans un autre sens, souvent péjoratif. En voici quelques-uns :

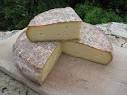

"ça coûte bonbon ; je vais te coller une tarte ; il a de la brioche ; il a trouvé un fromage ; tomber dans les pommes ; c'est une poire ; j'ai pris un marron (ou une prune ou une châtaigne ou un pain) ; elle sucre les fraises ; glisser une peau de banane ; il a pris le melon ; c'est une andouille ; un marchand de soupe ; boire le bouillon ; une bécasse ou une bécassine ; les maquereaux et les morues ; il est muet comme une carpe ; c'est un requin ; la grenouille de bénitier ; c'est un âne ; poser un lapin ; etc., etc.".

Et il y a mieux : "navet, salade, asperge, patate, chou, fayot, carotte, courge, cornichon, poulet, poule, dindon, pigeon, lapin, oie, vache, cochon, etc.". Tous ces mots ont un double sens. France, pays de la gastronomie qui envahit la langue !

Il y en a six pages, pas mal, non ?

Comment être bilingue sans connaître au moins un nombre significatif de ces emplois pittoresques ?

09:54 Publié dans Histoire et langue française, Vocabulaire, néologismes, langues minoritaires | Lien permanent | Commentaires (0)

18/10/2015

Langue française, diplomatie et politique

Lu dans l'article "Quand Bonaparte faisait la paix" de la revue "Valeurs actuelles" du 8 octobre 2015 :

"Pour la première fois aussi, les parties signataires ratifient une version anglaise (alors que le français, succédant au latin, était jusqu'ici la langue exclusive des actes diplomatiques) ; enfin et surtout, le traité d'Amiens ne renvoie nulle part aux clauses des traités de Westphalie qui, depuis 1648 (NDLR : sous Louis XIII…) étaient la grammaire du continent européen...

Une grammaire largement française, puisque majoritairement élaborée par Richelieu, puis Mazarin, pour organiser l'atomisation de l'ensemble allemand… Et par conséquent, la prééminence française sur le continent !".

Incidemment, c'est au travers de ce traité que la France a pu récupérer de l'Angleterre, la Guyane, la Martinique et la Guadeloupe. Ouf ! Où irions-nous en vacances sinon ?

Les temps ont bien changé : il est même très difficile de maintenir la langue française comme langue officielle dans les derniers bastions où l'histoire l'avait installée (les Jeux olympiques…). En Europe, à Bruxelles, c'est déjà foutu depuis longtemps (son statut de langue officielle de l'Union permet en théorie qu'elle soit langue de travail, par exemple dans les projets européens de R&D, au choix des participants ; mais ce n'est jamais le cas : si un projet rassemble des partenaires français, italiens et espagnols, c'est en anglais qu'ils vont se parler et travailler...

Aujourd'hui comme hier, la puissance économique, militaire, démographique… induit la prééminence de la langue du pays qui domine : l'anglais des États-Unis (en attendant le chinois ?).

Il se dit que l'utilisation de l'anglais en lieu et place du français, bien plus précis, dans certains traités internationaux, comme ceux qui ont défini les frontières au Moyen-Orient, aurait sa part de responsabilité dans les conflits qui sont apparus depuis les années 30...

Quoiqu'il en soit, nous sommes bien loin de la situation du 25 mars 1802 ; l'Allemagne, unifiée malgré Richelieu, mène la danse, et le Président de la République française approuve docilement les décisions allemandes.

08:12 Publié dans Histoire et langue française | Lien permanent | Commentaires (0)