05/06/2015

Adieu, Bernard… On t'aimait et on l'aime, ta France (I)

Bernard Maris, économiste cultivé, iconoclaste et vulgarisateur (aucun pléonasme dans tout cela…), préparait depuis décembre 2014 un essai sur la France.

Le 2 janvier 2015, il en a envoyé les 140 premières pages à son éditeur, "dont il était content" (des pages en question…). Ce dernier écrit "Elles nous ont plu. Passionnés".

Le 7 janvier, il était assassiné dans les locaux de Charlie Hebdo...

Le livre "Et si on aimait la France" est paru aux éditions Grasset, en avril, comme il l'avait prévu. Je me suis jeté dessus. Ce sont les dernières paroles d'un humaniste plein d'humour, dont on avait encore besoin.

Il y parle de la langue française, bien sûr, parce que France et langue française sont intimement liées.

Et surprise - mais est-ce vraiment surprenant ? - il enfourche le cheval de bataille des défenseurs de l'école républicaine : "Quel historien s'interrogera un jour sur le carnage que fut l'enseignement en France des années 70 à nos jours ? J'en étais resté à mon modèle d'instituteur, et à la lettre de Camus au sien, Louis Germain, à qui il avait aussitôt pensé juste après sa mère en recevant son Nobel : Sans vous, sans cette main affectueuse que vous avez tendue au petit enfant pauvre que j'étais, sans votre enseignement, et votre exemple, rien de tout cela ne serait arrivé.

Je me doutais bien qu'ici ou là les choses d'allaient pas très bien, qu'on arrivait plus à faire parler correctement ni à faire lire les enfants, encore moins à les intégrer, pour jargonner comme un sociologue ou un homme politique, que la France était mal classée en termes d'acquisition de sa propre langue - ne parlons pas des autres - ou des maths, elle qui a toujours produit les plus grands mathématiciens...

… Économiste, je suis aux premières loges pour constater les ravages de la conceptualisation, cette maladie qui interdit de s'exprimer autrement que dans un style administratif, qui oblige les Français interrogés à la télé à parler façon télé (rien de tel qu'un gendarme interrogé sur un événement pour comprendre), dans un sabir à jamais coupé du trésor de la langue ; cette langue qui permet (encore) de vitupérer l'époque au comptoir, entre Français bavards et râleurs".

À propos du gendarme, je me rappelle que, dans mon entreprise, j'avais interpellé la Direction de la Communication qui venait de créer un bulletin vidéo mensuel, dans lequel les salariés (souvent des techniciens) étaient interrogés sur leur métier ou sur l'actualité technique ; ils s'exprimaient en effet de façon à la fois ampoulée et incorrecte, ces types de trente à quarante ans, exactement "comme à la télé". Naturellement, j'attends toujours la réponse des communicants...

Allez, vous reprendrez bien un peu de France !

20/05/2015

Brazzaville-Los Angeles via Paris

Alain Mabanckou, originaire du Congo-Brazzaville, est professeur de littérature française à l'Université de Californie à Los Angeles. Il a obtenu le prix Renaudot en 2006 pour ses "Mémoires de porc-épic".

Alain Mabanckou, originaire du Congo-Brazzaville, est professeur de littérature française à l'Université de Californie à Los Angeles. Il a obtenu le prix Renaudot en 2006 pour ses "Mémoires de porc-épic".

Dans le Marianne du 17 avril 2015, il était invité à donner son point de vue sur le thème "Et si on aimait la France", thème choisi par l'hebdomadaire à l'occasion de la sortie du livre posthume du regretté Bernard Maris.

Et voici ce qu'écrit Alain Mabanckou sous le titre "L'illusion du prétendu déclin", qui frôle le pléonasme, soit dit en passant :

"Dans mon pays natal, c'est par le biais de la langue française que je me suis ouvert au monde...

J'ai donc embrassé la culture française, non pas avec mon arrivée en France à l'âge de 20 ans mais depuis ma terre natale où la langue française - qui est évidemment le moyen de locomotion de la culture française - est une langue qui se mêle aux congolaises au point que, dans notre esprit, elle a toujours été une langue africaine comme une autre...

Rien pour les Français n'est, par principe, exclu de la discussion et surtout de la contradiction? C'est ce côté parfois théorique et discursif qui m'enchante. C'est cette inclination pour la nuance et la contradiction qui m'émerveille.

Et puis, il y a surtout ce "génie français" qui se fonde sur des choses immatérielles, les idées, le néant, alors que ma culture d'origine privilégie le concret, l'image dans sa crudité et qui refuse de se couvrir du voile trop encombrant des "effets de langue".

Il n'y a pas - ou il y a peu - de synonymes dans la langue bembé, celle de ma mère. Parce que nous n'en avons pas besoin devant la profusion d'images que nous pouvons déployer afin de dire le monde...

C'est donc, au fond, la langue qui explique mon amour pour la France, parce qu'elle porte en elle ce que j'idéalise : la liberté de la pensée, le droit à la contradiction et la possibilité qu'elle a d'être compatible avec mon identité congolaise."

Avec de tels avocats, on est sûr qu'à la fin "c'est la France qui gagne".

Il n'y a rien à ajouter !

06:00 Publié dans Actualité et langue française, Histoire et langue française | Lien permanent | Commentaires (0)

08/05/2015

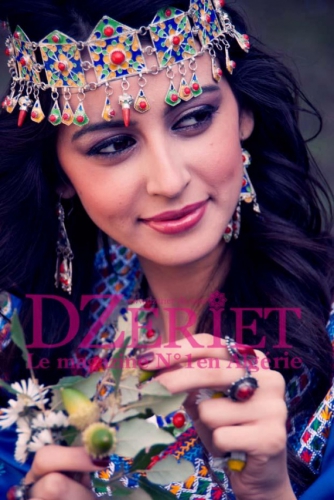

Retour en Kabylie

J'adore la synchronicité, les associations d'idées, les raccourcis, et les boucles. Alors quand j'attaque "Passion en Kabylie" (Gallimard, 2014), ce petit livre de Gilles Kepel associé à "Passion arabe" et à "Passion française", et que je découvre que c'est le récit de son pèlerinage dans le Djurdjura sur les traces de Mohammed Arkoun, qui a été son professeur à Paris, je suis aux anges. Et effectivement, à regarder de plus près la couverture, on voit que Gilles Kepel tient dans ses mains la biographie écrite par la fille du philosophe algérien "Les vies de Mohammed Arkoun" dont j'ai rendu compte dans ce blogue.

J'adore la synchronicité, les associations d'idées, les raccourcis, et les boucles. Alors quand j'attaque "Passion en Kabylie" (Gallimard, 2014), ce petit livre de Gilles Kepel associé à "Passion arabe" et à "Passion française", et que je découvre que c'est le récit de son pèlerinage dans le Djurdjura sur les traces de Mohammed Arkoun, qui a été son professeur à Paris, je suis aux anges. Et effectivement, à regarder de plus près la couverture, on voit que Gilles Kepel tient dans ses mains la biographie écrite par la fille du philosophe algérien "Les vies de Mohammed Arkoun" dont j'ai rendu compte dans ce blogue.

Gilles Kepel a un indéniable talent de conteur : il passe d'un thème à l'autre avec fluidité, c'est presque comme une phrase unique qui se déroule pendant 23 pages.

Il chemine, sous escorte quand même, vers le village natal d'Arkoun, Taourirt Mimoun, où son guide sera le propre frère cadet de l'érudit.

Comme dans Passion arabe, Gilles Kepel accorde beaucoup d'importance aux langues. Nous aussi. Voyons donc ce qu'il écrit : "Contrairement au reste du pays, où les panneaux indicateurs sont tous bilingues français-arabe, je ne vois plus rien d'écrit dans cette langue-ci depuis le dernier barrage et le renforcement massif de notre escorte, comme si nous avions passé une sorte de frontière. Parfois l'arabe a été barbouillé de noir, comme le FLNC s'y amuse pour les toponymes français sur la signalétique routière de l'île de Beauté. Ici, un panneau a été repeint à neuf en blanc, puis rédigé à nouveau en lettres noires : à la place de l'arabe, les noms de lieux sont transcrits en caractères latins qui reproduisent la prononciation kabyle standardisée : Tizi Wezzu / Tizi Ouzou".

Gilles Kepel remarque que la tribu des Beni Yenni avait la réputation de réaliser les plus belles parures de l'Algérie, en corail enchâssé d'argent. Or, à proximité, il n'y a ni corail ni mines d'argent ! C'est un peu l'automne à Pékin, mais à l'envers. Et c'est amusant car Sylvie fait profession de la création de bijoux. Bon sang ne sautait mentir, à quelques générations de distance...

La suite est pittoresque, à la Giono (mais dans un style littéraire bien différent) : l'enterrement selon le rite musulman, la maison de Mohammed, son bureau, l'épisode des figues, l'intrusion de la touriste japonaise, jeune et jolie semble-t-il, qui cache son passeport dans un endroit imprévisible et qui voyage seule en autocar dans une zone dangereuse...

La suite est pittoresque, à la Giono (mais dans un style littéraire bien différent) : l'enterrement selon le rite musulman, la maison de Mohammed, son bureau, l'épisode des figues, l'intrusion de la touriste japonaise, jeune et jolie semble-t-il, qui cache son passeport dans un endroit imprévisible et qui voyage seule en autocar dans une zone dangereuse...

Un couple le reconnaît car il passe souvent à la télé (française) et ici, la télé a remplacé les livres, qui n'arrivent plus en Algérie.

Dans le village, il y a ceux d'en-haut et ceux d'en-bas ; c'est quasiment proustien...

Et on comprend à la fin qu'il est passé tout à côté d'un repaire d'islamistes qui a fait allégeance d'abord à Al-Qaïda, puis récemment à Daesh et que c'est là, une semaine plus tard qu'a été capturé et assassiné Hervé Gourdel, le 24 septembre 2014. L'horreur rejoint la nostalgie et la beauté des paysages, la "passion" devient celle du supplicié…

Sur l'Algérie d'aujourd'hui et ses contrastes - la baie sublime d'Alger et la misère urbaine par exemple -, il faut voir le film de Merzak Allouache "Les terrasses".

06:00 Publié dans Actualité et langue française, Histoire et langue française, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0)