28/04/2016

Alain Mabanckou : ses débuts au Collège de France (II)

Je suis donc allé écouter sa première leçon.

À 13 h 40, la magnifique salle « Marguerite de Navarre » du Collège de France est déjà comble ; une majorité de têtes chenues et sans doute de nombreux professeurs de français, tous « sages comme des images ».

Le professeur Mabanckou arrive, légèrement en retard ; veste bleue très seyante, lunettes moins « clown » que sur les photos du site, souriant, à l’aise.

En ce qui me concerne, j’attends un cours de littérature contemporaine africaine, voire afro-antillaise ou afro-créole.

Au lieu de cela, Alain Mabanckou reprend le concept de « négritude », apparu en France dans les années 30 par l’entremise d’Aimé Césaire en réaction au système d’assimilation des Noirs d’Afrique et des Antilles françaises qui prévaut à l’époque. Il ne quittera plus ce thème pendant les 75 minutes de sa leçon, se limitant à une présentation historique de l’émancipation progressive, sur plus d’un siècle, des écrivains noirs, du contexte colonial.

On apprend que les prémisses de ce concept sont à rechercher dans le « souffle haïtien » qui date de l’indépendance au début du XIXème siècle (Le nouvel Académicien Denis Laferrière rappelle que la littérature haïtienne est ancienne et centrée sur l’histoire de l’île) et dans le mouvement américain impulsé par William Dubois (1868-1963), auteur de « L’âme noire » et émigré au Ghana, qui donnera « la renaissance de Harlem » (1918-1928).

Focalisant son propos sur la France, Alain Mabanckou cite René Maran (« Batouala, véritable roman nègre », prix Goncourt 1921), Blaise Cendrars (« Anthologie nègre »), puis analyse longuement les revues – à durée de vie souvent très courte – fondées à cette époque par les précurseurs (Senghor, Césaire, Damas) : « La revue du monde noir » (six numéros), « Légitime défense » (un numéro), « L’étudiant noir », dans lequel Aimé Césaire, « en quête dramatique de l’identité » affiche la primauté de la culture sur la politique…

Un peu plus tard, ce sont des écrivains blancs qui soutiennent cet effort d’émancipation : André Breton préface « Cahier d’un retour au pays natal » (1939) d’Aimé Césaire, tandis que Jean-Paul Sartre fait de même pour « Anthologie de la nouvelle poésie nègre et malgache de langue française » (1948) de Léopold Senghor.

Suit un moment de lexicographie qui établit la différence entre « négritude » (manière d’être des nègres) et « négrité » (ensemble des valeurs des nègres). (Remarque : on est choqué aujourd’hui par l’emploi du mot « nègre » mais, apparemment, il ne faut pas).

Alain Mabanckou dénonce l’ignorance du rôle pourtant important des femmes (noires) dans cet essor de la négritude ; la photo qu’il montre du Congrès des écrivains noirs en 1956, à la Sorbonne, est éloquente ! Une seule femme (au premier rang néanmoins…) dans une assemblée d’hommes.

Et dans les cinq ou dix dernières minutes, il se fait l’écho des contradicteurs, des intellectuels noirs qui ne se reconnaissent pas dans le concept de négritude et préfèrent se considérer comme des humains dans un monde globalisé.

Pour un esprit scientifique comme le mien (mais je pense qu’un juriste penserait de même), un exposé aussi déséquilibré entre les droits de la défense et ceux de l’accusation, est choquant, sauf à être certain qu’effectivement les contradicteurs ont été ultra-minoritaires. Béotien, je suis moi aussi perplexe devant un mouvement littéraire dont l’identité semble reposer sur une couleur de peau… Je sais bien que la colonisation avait étouffé, pour ne pas dire plus, toute tentative d’expression non européenne ou non occidentale. Mais était-ce pour autant le bon angle d’attaque ?

Quant à l’exposé, j’aurais nettement préféré qu’il se donnât pour but de nous montrer, citations à l’appui, les spécificités et les beautés de la littérature africaine et créole francophone… C’est peut-être pour la suite du cours !

À suivre...

07:30 Publié dans Écrivains, Francophonie, Histoire et langue française, Littérature, Mabanckou Alain | Lien permanent | Commentaires (0)

21/04/2016

Alain Mabanckou : ses débuts au Collège de France (I)

Je vous ai déjà parlé de ce professeur franco-congolais enseignant la littérature francophone à l’Université de Californie (voir mes billets des 20 mai 2015 et 14 janvier 2016). J’ai d’abord visionné sur internet sa « Leçon inaugurale » à la Chaire de création artistique du Collège de France.

Alain Mabanckou s’est présenté comme un « écrivain devenu professeur », binational, choqué par l’image de « sous-hommes » qui représentait les Noirs dans l’Histoire, par le racisme, par l’esclavage, et qui a été emporté par la passion des mots, la passion de conter, de prendre la parole.

Alain Mabanckou s’est présenté comme un « écrivain devenu professeur », binational, choqué par l’image de « sous-hommes » qui représentait les Noirs dans l’Histoire, par le racisme, par l’esclavage, et qui a été emporté par la passion des mots, la passion de conter, de prendre la parole.

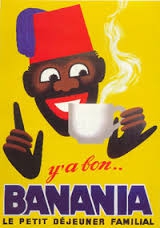

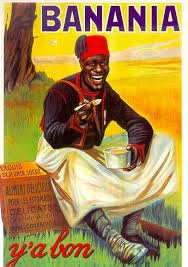

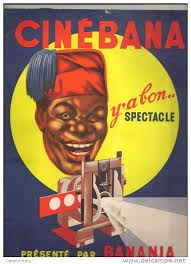

Il a dès l’exorde planté le décor en rappelant la fameuse publicité « Banania » et son slogan « dévastateur » « Y’a bon », qui selon lui avait « fixé l’image coloniale éternelle de l’homme noir » à partir de 1916-1917 en France.

Dans la même veine, il a ensuite cité un exégète du IIIème siècle qui parlait de la « noirceur du péché », associant donc le Noir et le Mal... et rappelé ce qu’on disait des Noirs au XVIème siècle.

Il a évoqué les explorateurs qui, faute de trouver des trésors attendus, créaient des mythes, embellissaient l’Afrique.

Le ton – et le thème – étaient donnés ; Alain Mabanckou allait brosser, pendant plus d’une heure, un vaste panorama de l’image du Noir en Occident et de la lente émergence, à partir de la littérature coloniale (aussi bien des Blancs que des Noirs eux-mêmes), d’une littérature spécifiquement « nègre », écrite par les Africains pour les Africains mais critiquant évidemment la colonisation.

Longtemps l’Afrique avait été pour les Européens un territoire lointain, une source de légende, un autre monde. En témoignent par exemple les romans qui se passaient en Afrique et dans lesquels les Noirs faisaient partie du décor (Cf. « Au cœur des ténèbres » de J. Conrad qui a inspiré le film « Apocalypse now »).

La rupture se fera entre les deux guerres mondiales (1921) avec le concept de « négritude », qui allait « exalter la fierté d’être noir » (Léopold Senghor, Aimé Césaire, Léon Damas).

Mais « l’expression écrite apparaît avant la colonisation, malgré l’oralité ». Ce ne sont donc pas les colons (occidentaux) qui sont à l’origine d’une littérature en Afrique.

À partir de 1956, ce sera « la déconstruction de la colonisation ». Les romans « Batouala » de René Maran (1921), « Le vieux Nègre et la médaille » (1956) et « Un nègre à Paris » (1959) contribuent « à réhabiliter l’Afrique, à l’exalter, à proposer une autre lecture de l’aventure humaine, à rejeter les clichés du roman colonial ».

Plus récemment, « Noir de France » propose que la France s’ouvre à la modernité, grâce aux Africains qui parlent français.

Tout cela est expliqué dans un joyeux désordre car d’une part notre Professeur n’est ni scientifique ni très cartésien et d’autre part, sur le fond, l’évolution en question n’a bien sûr pas été linéaire ; elle a eu des prémisses précoces mais inaperçues à l’époque.

Alain Mabanckou a voulu donner un tour assez politique et identitaire à son exposé, rappelant la célèbre phrase « La France est un pays de race blanche et de culture judéo-chrétienne (et qui accueille les étrangers) » devant un auditoire qui m’a semblé médusé… Personnellement, j’ai trouvé ça déplacé : déjà que sa leçon a tourné autour de l’histoire de la littérature, au lieu d’aborder le thème imposé de la « création artistique », l’utiliser pour faire le procès de la colonisation en Afrique (qui le mérite certainement…) et surtout le placer dans le contexte d’une revendication identitaire noire, c’est trop (je note qu’il a tenu le même discours dans la Préface qu’il a donnée à un récent roman américain, à savoir le roman d’un Noir américain, qu’il appelle Africain-Américain). C’est d’autant plus étonnant qu’il a la réputation d’être dans une démarche non revancharde et même consensuelle quand il étudie et commente la littérature d’où qu’elle vienne… Invité à parler de création artistique, il s’est pourtant laissé aller à ironiser sur le malheureux discours de Dakar de Nicolas Sarkozy et a appelé les Français de métropole à accepter « une France diverse dans un monde qui bouge » (si j’ai bien compris) !

Sa façon d’utiliser en permanence le mot « nègre » est gênante car il est devenu tabou aujourd’hui (même si Senghor et Césaire l’ont revendiqué). Et d’ailleurs que peut bien vouloir dire une littérature « nègre » ou même « noire » (et, pourquoi pas, « indienne », « corse », « notariale », « des malades », « des retraitées », « des banquiers d’affaire », etc., que sais-je) ? La littérature, c’est la littérature, même si existent des thèmes, des écoles, des chapelles, des époques, des continents…

Alain Mabanckou parle très bien ; même si son cours est écrit, il le donne avec aisance, naturel, fluidité et humour. Pour quelqu’un qui enseigne en Californie, c’est remarquable (j’ai connu des chercheurs qui, débarquant des États-Unis, cherchaient leurs mots et affectaient une difficulté à recouvrer leur français maternel…). Sa prononciation ne diffère de celle du Val de Loire que par quelques petits écarts (« continuier » au lieu de « continuer », « éropéenne » au lieu de « européenne », « jamain » au lieu de « jamais », « criel » au lieu de « cruel », « crayer » au lieu de « créer »). C’est du détail.

Cet exposé d’introduction a brossé un vaste tableau de l’histoire de la littérature noire et, en pédagogue aguerri, Alain Mabanckou va en reprendre les principaux points en détail dans ses leçons ultérieures.

À suivre.

07:30 Publié dans Écrivains, Francophonie, Histoire et langue française, Littérature, Mabanckou Alain | Lien permanent | Commentaires (0)

14/03/2016

Les pierres sauvages (Fernand Pouillon) : critique

Je crois que c'est dans l'émission de François Busnel consacrée aux livres préférés des Français que j'ai entendu parler de ce livre, cité comme "en passant" par l'un de ses invités, François Cluzel peut-être ou Robin Renucci. Voir mon billet du 12 décembre 2014 (comme le temps passe vite…).

J'ai donc acheté ce livre, en format Poche, avec d'autres qui étaient recommandés par tel ou tel, et je l'ai lu.

Quel enchantement !

Il se trouve que je connaissais, pour l'avoir visité dans les années 2000, le lieu qui est le sujet du roman : l'abbaye du Thoronet, en Provence. Sa construction, au XIIème siècle, est confiée par l'abbé de Notre-Dame de Florielle à un maître d'œuvre expérimenté dont F. Pouillon imagine le journal.

Sa façon de rendre l'ambiance du Moyen-Âge, la foi de ces moines cisterciens et la difficulté de leur mission, est impressionnante, et son style admirable. J'ai noté un seul anachronisme, au début du récit, quand il écrit qu'en arrivant au Thoronet le moine se sent "en vacances"… Sinon, tout au long de ces 250 pages, pas une seule phrase bancale ni faute d'orthographe ; au lieu de cela, une écriture pittoresque, précise, elliptique, riche… un régal. Il y a du Giono et aussi du Eco dans ce roman.

"Réguliers, les sabots du cheval arabe frappent le chemin. En empruntant la sente, les pas hésitent un instant, prennent de l'élan, se précipitent, gravissent le talus. Les fers raclent terre et pierrailles sous l'effort des jarrets. Les sons parviennent amortis dans la traversée des taillis, s'éclaircissent après le premier lacet. L'écho double le petit trot dans la descente. Nouvel élan, nouvel effort, c'est le passage de la source. Silence : le remblai détrempé absorbe les sabots alourdis. Puis les pas irréguliers escaladent la dernière côte, imprécis ils abordent la ligne droite à grands degrés, plus rapides, scandés, arrivent sur l'aire, s'approchent, s'arrêtent. Glissement, cliquetis, frottements de cuirs, piaffements secs et espacés de chasse-mouches, ronflement de naseaux. Anneaux, mors, gourmettes, mouvements vifs d'encolure, tintinnabulent en sons clairs ou éteints. L'homme engourdi traîne ses jambes maladroites. la porte s'ouvre, le cavalier apparaît décapité, le cou plié vers l'épaule, le visage se penche, regard clair, teint mat : Jacques, chevalier du Temple, entre".

Fernand Pouillon était lui-même architecte et s'était enthousiasmé, comme Le Corbusier, pour cette abbaye abandonnée à la Révolution mais restaurée au titre des Monuments historiques dès 1840.

Fernand Pouillon était lui-même architecte et s'était enthousiasmé, comme Le Corbusier, pour cette abbaye abandonnée à la Révolution mais restaurée au titre des Monuments historiques dès 1840.

Il multiplie, naturellement, les détails sur les métiers, sur les corporations, les outils et le travail des matériaux.

Il montre la passion du maître d'œuvre pour les pierres extraites de la carrière toute proche, souvent de mauvais qualité, mais qu'il utilise selon le vœu de simplicité extrême de Saint Bernard (la Règle) et qu'il remplit d'une fonction quasi-mystique. C'est fascinant.

Enfin, et ce n'est pas le moindre intérêt de ce roman, c'est aussi un véritable manuel de gestion de projet, qui en aborde tous les aspects : relation avec la maîtrise d'ouvrage, planification, gestion des risques, réactivité, gestion des hommes… Impressionnant.

"Chantier, dernier chantier, tu me les rappelles tous. Je vous revois, fantômes dans la brume, paisibles sous la neige. Vous apparaissez roses, irréels, dans l'aube naissante : laudes.

Purs dans le vrai soleil du matin : prime, tierce.

Tristes, fatigués, poussiéreux après-midi : sexte.

Mornes, quand les hommes vous quittent après none.

Sereins dans la lumière d'or qui étire ses ombres à l'infini : vêpres.

Aplatis par le crépuscule, les volumes fondent, s'habillent d'un gris uniforme d'adieu : complies.

Matines : réveils de lune blafards, hagards comme nous, simplifiés à l'extrême ; ils sont clarté et néant de l'ombre, pareille à la nuit, sans matière, en couleur de linceul".

"Les pierres sauvages" est un livre qu'on ne lâche pas jusqu'à la fin, que l'on garde pour le relire et que l'on recommande.

07:30 Publié dans Écrivains, Histoire et langue française, Littérature, Livre, Pouillon Fernand, Roman | Lien permanent | Commentaires (0)