01/04/2019

"Romain Gary" (Dominique Bona) : critique IV

Nous en arrivons maintenant à la farce littéraire, à la supercherie (c'est le jour !), pas très loyale, qui va permettre à Romain Gary d’obtenir son second prix Goncourt (ce qui est impossible par les voies normales) et de ridiculiser incidemment les spécialistes du style que sont censés être les jurés.

Pour moi la seule circonstance atténuante, c’est l’obsession congénitale de Romain Gary de changer de peau régulièrement, de tenter l’aventure, de rendre sa vie plus ludique, de s’imposer de nouveaux défis.

« De mars à décembre 1973, la même année que Europa et Les Enchanteurs, Gary écrit Gros Câlin, un roman burlesque et sombre, sorte de fable sur la solitude, à l’humour triste de Gogol » (page 352). Il le publiera sous le nom de Émile Ajar.

Dominique Bona distingue deux « manières » dans l’œuvre littéraire de Romain Gary : les « grands Gary » comme « Les racines du ciel » et « Les enchanteurs », sa voie royale, son côté Malraux ; et des romans humoristiques, bouffons, comme Tulipe, Gengis Cohn et donc les romans publiés sous le nom d’Ajar, qui expriment « sa passion pour le dérisoire et la satire, pour les Marx Brothers et Charlie Chaplin ».

Elle note les innovations dans le style, « quelque part entre Vian et Queneau : jeux de mots, entorses à la syntaxe, à la grammaire et au vocabulaire, mutilations et gags du langage » (page 353).

Page 359, pour la sortie de Gros Câlin, en 1974, on trouve Matthieu Galey, « anti-Garyste définitif, qui depuis La promesse de l’aube condamne à peu près régulièrement les ouvrages de Romain Gary mais fond cette fois devant le langage neuf et impertinent, farfelu jusqu’à la poésie » ; mais rien à voir avec Mathieu Gallet, qui sera démis de ses fonctions à la tête de Radio-France, quarante ans plus tard ; il s’en faut de beaucoup plus que de deux « t » dans leurs prénom et patronyme !

Mais au total, l’entreprise Ajar, dont Gary tire les ficelles, se révèle un dédoublement dangereux de la personnalité, Romain Gary essayant de persuader son public que ce n’est pas lui mais son neveu qui écrit ces romans… Elle culmine dans Pseudo « texte sauvage, sans histoires vraiment… », « texte fou et violent, assez poétique parfois, qui a pu apparaître comme l’œuvre impulsive d’un déséquilibré ». Gary n’est pas fou mais joue avec la folie. Il va réduire les mille pages de ses trois premières versions aux 213 pages de la version définitive (page 395).

Le 8 septembre 1979, la femme-enfant Jean Seberg est retrouvée morte dans une voiture stationnée dans le XVIème arrondissement de Paris. Elle avait quarante et un ans. Les experts concluront au suicjde.

Début 1980 paraît la dernière œuvre « Les cerfs-volants ». Gary vit avec une femme de quarante ans depuis un an, Leïla Chellabi.

Le 2 décembre 1980, jour de pluie sur Paris, Romain Gary se tire une balle de revolver dans la bouche. On le trouvera « les traits calmes et détendus, les yeux bleus grands ouverts, avec une expression de paix ».

Il y aura un hommage des Compagnons de la Libération, ses frères d’arme, aux Invalides.

Et, en juillet 1981, le secret de l’identité d’Ajar est enfin révélé. Romain Gary est déjà loin…

07:00 Publié dans Bona Dominique, Écrivains, Essais, Littérature, Livre | Lien permanent | Commentaires (0)

25/03/2019

"Romain Gary" (Dominique Bona) : critique III

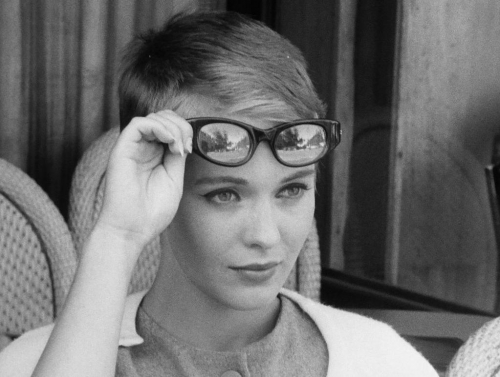

Au chapitre « Coup de foudre », page 228, la description de la rencontre entre Jean Seberg et Romain Gary est un régal. Le portrait de la Belle d’abord : « Elle est blonde, pâle et claire, près de ce Consul de France qui ressemble à un Mexicain. Ses cheveux ont la teinte d’or des Vénitiennes, ce blond roux que Gary donne à toutes ses héroïnes. Elle a les yeux gris-vert, comme dans son souvenir Nina, et un nom prédestiné, puisqu’elle s’appelle Seberg (See-Berg = Mer-Mont, comme le foyer où habitait Romain Gary à Nice) ».

Et plus loin : « La voici donc, propre et lisse, cette Jean de vingt et un ans, avec son air enfantin, ses yeux clairs et son grain de beauté sur la pommette gauche. Avec son sourire éblouissant qui cache des chagrins, des cicatrices, tout un passé déjà. Et un grand front rêveur, où loge un courage de vraie luthérienne » (page 240).

« La Californie prête aux amants son décor, ses jardins, ses plages, ses autoroutes fleuries bordées de luxueux hôtels, car ils se voient en secret dès les lendemains de leur première rencontre. Ils passent un week-end à Hawaï, un autre à Mexico, mais ne cachent pas longtemps leur amour » (page 242).

La passion se terminera mal, pour tous les deux, malheureusement.

Et l’épouse de Romain, pendant ce temps ? Elle accepte. « Lesley est une de ces femmes enchanteresses, plus une dame du XVIIIème siècle que vraiment moderne ; à la fois indépendante et soumise, farouche et aimante, capable de se donner et de s’enfuir le lendemain, une princesse dans un salon où les invités – à moins d’être allergiques – succombent à son mélange particulier de bonne éducation et d’excentricité, une femme mûre enfin dont les relations sont pour Romain autant de cartes de visite » (page 243).

Romain Gary écrit en six semaines, Lady L., directement en anglais, c’est son cadeau d’adieu à Lesley. Polyglotte émérite, il écrit lui-même la version française, qu’il publie en 1963, après de nombreuses traductions faites de par le monde. Mais il lui faut neuf mois « pour mieux rendre en français le côté terroriste de l’humour anglais, cette arme blanche qui rate rarement son but » (page 263). C’est bien plus une récriture qu’une traduction.

Jean Seberg, écorchée vive, sert la cause des Noirs, de l’antiracisme et tient maison ouverte en Californie. Gary aussi à sa façon : dans « Gengis Cohn », il manie l’humour juif, dans « Chien blanc », il vitupère contre la micro-société de Hollywood qui gravite autour de Jean (page 311).

Jean Seberg y laissera la vie…

07:00 Publié dans Bona Dominique, Écrivains, Essais, Littérature, Livre | Lien permanent | Commentaires (0)

21/03/2019

"Romain Gary" (Dominique Bona) : critique II

Dans la biographie de Dominique Bona, il y a quelques passages confus, comme celui qui concerne les résultats scolaires de Romain : on ne comprend pas très bien si, finalement, il a été brillant ou non (page 24 et suivantes) : « … il figure dès l’année suivante au tableau d’honneur » et plus loin « un seul accessit en six années d’étude, et en allemand, où il est infiniment meilleur » (meilleur qu’en quelle matière ?). Autre phrase sibylline page 43 : « même s’il continue de donner à Wilno son nom polonais (Vilna étant celui que les Lithuaniens se reconnaissent) »…

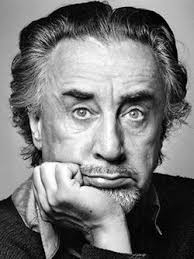

Le personnage de Gary, tel que décrit par Dominique Bona, est à l’image de la couverture de l’édition Folio 3530 de 2011 : assez peu sympathique (bougon, renfrogné, hautain, sûr de lui…).

On retient le séducteur invétéré, le macho viril, l’obsédé par la création de son œuvre littéraire mais aussi le touche-à-tout (même si ses incursions dans le cinéma n’ont guère été concluantes), le polyglotte (russe, polonais, anglais, français, et quel français !), le communicant génial qui est la coqueluche des médias américains dans les années 60 et 70 lorsqu’il est consul général de France à Los Angeles, l’homme courageux, l’amateur de défis, et surtout cette obsession de renouvellement qui produira une œuvre très variée et qui trouvera son apogée dans les quatre romans publiés sous le nom d’Ajar, et écrits « d’une autre manière ».

En 1935, Romain Kacew (c’est son nom russe) réussit à publier dans l’hebdomadaire Gringoire sa première nouvelle « L’orage » (page 57). Dans le même numéro, il y a un texte de Francis de Croisset, longtemps collaborateur de Robert de Flers. Dans Gringoire, qui sera l’organe de la droite française musclée, notre vieille connaissance Paul Reboux publie un portrait d’Abel Bonnard (voir mes billets sur le triptyque de Michèle Maurois). Mais le fondateur Joseph Kessel, Stefan Zweig, Francis Carco, André Maurois… en sont aussi des collaborateurs fidèles. Que du beau monde !

On apprend plus loin (page 154) que Romain et Lesley « habitent une chambre qu’ils louent au marquis de Saint Pierre, père de Michel, l’écrivain débutant qui vient de publier, en 1945 lui aussi, Contes pour les sceptiques ». Encore une vieille connaissance…

L’analyse de Dominique Bona sur le roman « Les racines du ciel » est assez curieuse mais positive : « Saoûlé de points de vue, de jeux de lumière, le lecteur finit par se frayer son propre chemin dans la brousse, il peut choisir son camp, le narrateur qu’il préfère (…). À chacun ses éléphants… C’est ce que cet extraordinaire roman, avec sa rengaine, réussit à créer – une atmosphère de liberté, où le lecteur est libre de choisir son credo ». Elle insiste donc sur la composition du roman « en récits juxtaposés, à la fois répétitifs et différents ». Je n’ai pas ce souvenir-là mais il est intéressant d’apprendre que « ces trucages de composition » ont été reprochés à Romain Gary, qui aurait mal assimilé l’exemple des Américains Faulkner ou Dos Passos… (page 198). Dans ces conditions, on pourrait y ajouter l’Anglais Lawrence Durrell (sauf que son « Quatuor d’Alexandrie » date de 1963).

Kléber Haedens se plaint d’avoir eu à surmonter « la fatigue que donne la répétition implacable des mêmes idées et des mêmes thèmes » et « condamne surtout le style et s’indigne qu’on puisse imprimer un livre chargé d’un aussi grand nombre de fautes ». Il semble qu’en effet le livre ait été publié très vite, sans relecture attentive et qu’il souffre d’un nombre considérable d’erreurs de syntaxe et de conjugaison. Dominique Bona excuse son tempérament fougueux mais note « de nombreuses répétitions, quelques phrases en rocailles (?), des inversions obligatoires négligées, des liaisons intempestives et son style rebelle aux subjonctifs, en particulier aux imparfaits du troisième groupe » (page 200). Et elle ajoute « en dépit de ses prix de français au lycée de Nice »… Ah bon ? Première nouvelle (cf. ma remarque au début du présent billet).

07:00 Publié dans Bona Dominique, Écrivains, Essais, Littérature, Livre | Lien permanent | Commentaires (0)