06/10/2016

"Solomon Gursky" (Mordecai Richler) : critique I

Débarrassons-nous tout de suite d’une corvée, à savoir dire d’un livre qu’il n’a aucun intérêt… Cela m’arrive rarement car je choisis mes lectures avec soin, soit les classiques (il est quasiment impossible de les faire tomber de leur piédestal), soit des livres recommandés par des lecteurs qui connaissent mon exigence en fait de littérature et en qui j’ai confiance, soit enfin des livres qui apparaissent dans mon champ de vision « par rebond » au détour de tel ou tel autre. Je ne lis jamais de livre à la mode, de livre de l’été, de livre de plage, même pas de livre couronné par l’un des innombrables prix littéraires (en tous cas, pas l’année de leur couronnement)…

Jamais ? Pas tout à fait. Ce jour-là, je cherchais dans quel rayon d’une grande surface de vente d’objets culturels (en quatre lettres) pouvait bien se trouver la production littéraire d’Alain Mabanckou et j’ai aperçu sur un étal un épais bouquin blanc, "Solomon Gursky", qui fleurait bon la saga et la promesse d’évasion subséquente ; circonstance aggravante, la quatrième de couverture annonçait un chef d’œuvre commis par Mordecai Richler, un écrivain canadien anglophone de Montréal (oui, ça existe), né en 1931, mort en 2001, un frère de Léonard Cohen en somme ; j’ai flanché.

Il m’a fallu assez peu de temps pour lire pendant l’été ce pavé de 632 pages ; c’est dire s’il se lit bien.

À part ça ? C’est l’histoire sans intérêt d’un gars de Montréal, fils d’un écrivain plus ou moins raté, qui s’entiche d’une famille juive richissime, les Gursky, dont le rejeton le plus remarquable, Solomon, est mort dans des circonstances mystérieuses. Mystérieuses, enfin, pas tant que cela… Au fil d’innombrables chapitres, déconnectés, dans le temps et l’espace, les uns des autres, agrémentés de multiples digressions et d’évocation de personnages qui joueront, ou non, un rôle dans la suite de l’histoire, mais que l’on oublie aussitôt qu’entrevus, on comprend que ces trois frères, lointains descendants d’un filou du milieu du XIXème siècle arrivé au Canada pour échouer dans le Grand Nord avec une esquimau…, ont fait fortune grâce à la contrebande d’alcool à l’époque de la prohibition. À cela s’ajoute une sombre histoire de corbeau, représenté d’ailleurs sur la couverture, noir sur blanc, qui apparaît aux moments fatidiques de l’épopée.

À part ça ? C’est l’histoire sans intérêt d’un gars de Montréal, fils d’un écrivain plus ou moins raté, qui s’entiche d’une famille juive richissime, les Gursky, dont le rejeton le plus remarquable, Solomon, est mort dans des circonstances mystérieuses. Mystérieuses, enfin, pas tant que cela… Au fil d’innombrables chapitres, déconnectés, dans le temps et l’espace, les uns des autres, agrémentés de multiples digressions et d’évocation de personnages qui joueront, ou non, un rôle dans la suite de l’histoire, mais que l’on oublie aussitôt qu’entrevus, on comprend que ces trois frères, lointains descendants d’un filou du milieu du XIXème siècle arrivé au Canada pour échouer dans le Grand Nord avec une esquimau…, ont fait fortune grâce à la contrebande d’alcool à l’époque de la prohibition. À cela s’ajoute une sombre histoire de corbeau, représenté d’ailleurs sur la couverture, noir sur blanc, qui apparaît aux moments fatidiques de l’épopée.

L’opus est bourré d’allusions aux marques commerciales (« deux paquets de cigarettes Player’s Mild, un stylo Cross, les petits pois McNab… », etc.) (est-il financé par elles ?) et de mots hébreux (shin, resh, dalet, gimel, shoimer shabbos, etc.) qui ne nous disent rien. Cependant il n’est pas dénué d’humour : page 339, Moses, qui pêche, dit à Darlene, sa petite amie : « une fois dans mon filet, je vais le remettre à l’eau » et elle répond : « comme moi »… Quelques instants plus tard, comme un gros poisson qu’il a ferré s’est réfugié au fond de l’eau, Moses pense l’assommer en faisant glisser le long de sa ligne les clés de voiture de Darlene ; mais le poisson casse le bas de la ligne ; et Moses déclare froidement : « j’ai bien peur que nous ayons un problème ». Naturellement Darlene est furieuse. Déchaînée même. Elle hurle : « Tu sais ce que va me faire Barney ? Il va me tuer et ensuite il va encore faire annuler toutes mes cartes de crédit ». C’est du Jarry ou du Vian à la sauce amerlock.

Dans la même veine, page 522 (il a fallu lire deux cents pages entre-temps…), on trouve : "Sam Red Levine, de Toledo, était un orthodoxe pur et dur ; on ne le voyait jamais sans sa kippa et il ne tuait personne le jour du sabbat ». Désopilant.

Voici maintenant un aperçu du style fébrile de l’auteur (bien traduit par ailleurs) : « (Solomon) allait voir Tim Callaghan qui, dans le couloir Detroit-Windsor, livrait concurrence à Harry Low, Cecil Smith et Vital Benoît, et entrait, avec la Little Jewish Navy et le Purple Gang, dans des disputes que seul Solomon parvenait à résoudre en convoquant une rencontre au Abars Island View ou en invitant tout le monde à dîner à l’Edgex-water Thomas Inn de Bertha Thomas ». Vous connaissez ces citoyens-là, vous ? Moi pas… Et ça saute comme cela, d’un sujet à l’autre, d’un pèlerin à l’autre, d’une région à l’autre, pendant des dizaines de pages.

Au total, peu de choses, c’est-à-dire un roman à clés géantes, typiquement nord-américain, accrocheur, bavard (pensez à cet avocat ventripotent que l’on voit souvent dans les films américains, qui parle comme une mitraillette avec son cigare et son verre de scotch, ou bien à celui de Xavier dans « Casse-tête chinois »…), avec une aversion affichée contre les Canadiens francophones (essentiellement les Québécois). Il a dû plaire aux intoxiqués de la culture prête à consommer des Américains.

Ou alors je n’ai rien compris aux clés du roman…

07:30 Publié dans Écrivains, Littérature, Livre, Richler Mordecai, Roman | Lien permanent | Commentaires (0)

26/09/2016

"Le français en cage" (Jacques Laurent) : critique II

Revenons à notre livre en cours « Le français en cage »…

Le chapitre II commence par une démonstration à propos de « se baser sur » et de « par contre ». Naturellement Jacques Laurent les défend et a beau jeu de relever les hésitations de l’Académie ou de Littré à leur sujet. Quand j’étais au lycée, notre professeur de français leur faisait la chasse et exigeait que l’on emploie « se fonder sur » et « au contraire » (ou « en revanche »). Il pourfendait de même « se rappeler de », « s’en rappeler » et « on vous cause ». Par anticonformisme, par souci de montrer sa liberté d’esprit (lui qui n’était Académicien que depuis deux ans) ou par provocation, Jacques Laurent consacre dix pages à essayer de démontrer que ces emplois sont licites et même indispensables.

Plus loin, sous prétexte que des agrégés ou des avocats emploient parfois des tournures incorrectes (« ce que j’ai peur », « ce que j’ai envie », « un espèce d’analphabète », au lieu de, respectivement, « ce dont j’ai peur », « ce dont j’ai envie », « une espèce d’analphabète »), il renvoie tout le monde dos à dos, accuse certains censeurs de fétichisme et réclame plus ou moins sa liberté de causer comme il l’entend, remarquant en passant que « faire naufrage » et « perdre courage » ne respectent pas la syntaxe du français (mais « celle d’une langue médiévale encore marquée par le latin ») et que « le sens des mots se dissout dans des locutions figées » (exemple : coq-à-l’âne, qui ne fait référence ni à un coq ni à un âne)... On a envie de dire : et alors ? C’est l’automne à Pékin…

Le rouleau compresseur continue sur le même chemin au chapitre 3 : « Une vingtaine de mots qui constituent des anomalies, sont respectés apparemment pour leur ancienneté mais surtout parce qu’ils donnent aux entêtés qui ont perdu leur temps à en surveiller le maniement, l’illusion de maîtriser la langue française ». La charge est sévère !

Mais, d’un autre côté, on croit voir poindre ici les prémisses d’une réforme de l’orthographe, deux ans avant que Michel Rocard n’en confie la tâche à un Comité indépendant de l’Académie et que celle-ci approuvera in fine du bout des lèvres (voir mes billets de 2014 sur ce sujet), puisque Jacques Laurent fait remarquer que « chariot » s’écrit avec une seule « r », alors que tous les autres dérivés de « char » sont munis de deux « r » ; ou encore quand il note, dans la fameuse dictée de Mérimée, les deux orthographes voisines « cuissot » et « cuisseau », qui pourraient être confondues, nommant des choses qui sont très proches.

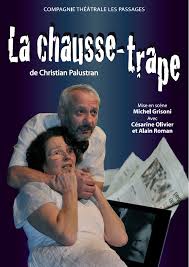

Ainsi donc, au chapitre 3, je me dis que, sous des dehors libertaires, voire laxistes, les positions de Jacques Laurent ne sont pas éloignées des miennes (sauf le respect que je dois à tout écrivain, Académicien de surcroit). Écoutons-le : « Elle est longue la liste des mots dont l’orthographe est contraire au bon sens. Prenons pour exemple chausse-trape, qui signifie : une trappe qui chausse. De sorte que le loup qui s’y fait prendre se retrouve avec une patte cruellement chaussée. C’est sans doute à la suite d’une erreur due à l’ignorance de l’orthographe de trappe ou à un culte excessif de l’étymologie que l’une des deux p a disparu. Que cette gaffe n’ait jamais été rectifiée, que, les années passant, elle soit même devenue de plus en plus vénérable entraîne à une mise en cause des pouvoirs qui régissent le français ». Oui, public, vous avez bien lu : Jacques Laurent, nouvel Académicien, écrit en toutes lettres : « entraîne à une mise en cause des pouvoirs qui régissent le français » ! La suite du paragraphe est savoureuse : « Littré remarque : trappe s’écrivant avec deux p, on ne voit pas pourquoi, dans chausse-trape, il n’y en a qu’un. Aujourd’hui, on pourrait lui répondre que si chausse-trape n’a qu’un p, c’est parce qu’il ne lui en a pas accordé deux dans son dictionnaire » !

Ainsi donc, au chapitre 3, je me dis que, sous des dehors libertaires, voire laxistes, les positions de Jacques Laurent ne sont pas éloignées des miennes (sauf le respect que je dois à tout écrivain, Académicien de surcroit). Écoutons-le : « Elle est longue la liste des mots dont l’orthographe est contraire au bon sens. Prenons pour exemple chausse-trape, qui signifie : une trappe qui chausse. De sorte que le loup qui s’y fait prendre se retrouve avec une patte cruellement chaussée. C’est sans doute à la suite d’une erreur due à l’ignorance de l’orthographe de trappe ou à un culte excessif de l’étymologie que l’une des deux p a disparu. Que cette gaffe n’ait jamais été rectifiée, que, les années passant, elle soit même devenue de plus en plus vénérable entraîne à une mise en cause des pouvoirs qui régissent le français ». Oui, public, vous avez bien lu : Jacques Laurent, nouvel Académicien, écrit en toutes lettres : « entraîne à une mise en cause des pouvoirs qui régissent le français » ! La suite du paragraphe est savoureuse : « Littré remarque : trappe s’écrivant avec deux p, on ne voit pas pourquoi, dans chausse-trape, il n’y en a qu’un. Aujourd’hui, on pourrait lui répondre que si chausse-trape n’a qu’un p, c’est parce qu’il ne lui en a pas accordé deux dans son dictionnaire » !

Et voici qu’à la fin du chapitre, Jacques Laurent exprime sa position sur le sujet : « Qu’un subjonctif suive après que, c’est l’esprit du français qui est lésé parce que, du coup, la valeur subtile de ce mode est anéantie. J’appelle mauvais gardiens ceux qui préfèrent la défense de petites anomalies à celle du corps de la syntaxe ». Et là, j’approuve. Comme j’ai approuvé la plupart des « rectifications » de la réforme de 1991.

07:30 Publié dans Écrivains, Essais, Laurent Jacques, Littérature, Règles du français et de l'écriture | Lien permanent | Commentaires (0)

22/09/2016

Écrivains contemporains de langue française : Jacques Laurent

Jacques Laurent, dont je commente ces temps-ci le petit livre « Le français en cage », est surtout connu pour son prix Goncourt « Les bêtises » (Grasset, 1971) et « Les sous-ensembles flous » (Grasset, 1981). Le titre de ce dernier livre avait attiré mon attention car il y avait peu de chances qu’un écrivain emprunte au langage scientifique l’un de ses vocables ; c’est pourtant ce qui s’était produit, et sciemment ! (La notion de flou est utilisée par les scientifiques pour introduire un peu de réalisme dans les modèles qu’ils utilisent : au lieu de considérer des séparations franches, binaires (0 ou 1), ils admettent des probabilités d’appartenance (comprises entre 0 et 1). Quant à savoir ce que Jacques Laurent a fait de ce concept…

Mais le grand public le connaissait plutôt, dans les années 60 (1960…), sous le pseudonyme de Cécil Saint Laurent, à travers la saga historique des fameux Caroline chérie. « Caroline de Bièvres a 16 ans en 1789 quand elle découvre le pouvoir de ses charmes. Fausse ingénue, elle séduit les révolutionnaires, échappe à la guillotine et, d’homme en homme, traverse la Terreur » (Guy Konopnicki, dans le Marianne du 18 juillet 2009). La belle a été incarnée au cinéma par Martine Carol en 1950, puis par France Anglade en 1968. Ce qui me fait penser à Angélique de Plessis-Bellière (mais dont les aventures se déroulent à une autre époque), c’est-à-dire à l’inoubliable Michèle Mercier. Les « Caroline » sont des romans légers mais bienpensants, agréables à lire, avec la Révolution pour toile de fond mais sans prétention historique.

Mais le grand public le connaissait plutôt, dans les années 60 (1960…), sous le pseudonyme de Cécil Saint Laurent, à travers la saga historique des fameux Caroline chérie. « Caroline de Bièvres a 16 ans en 1789 quand elle découvre le pouvoir de ses charmes. Fausse ingénue, elle séduit les révolutionnaires, échappe à la guillotine et, d’homme en homme, traverse la Terreur » (Guy Konopnicki, dans le Marianne du 18 juillet 2009). La belle a été incarnée au cinéma par Martine Carol en 1950, puis par France Anglade en 1968. Ce qui me fait penser à Angélique de Plessis-Bellière (mais dont les aventures se déroulent à une autre époque), c’est-à-dire à l’inoubliable Michèle Mercier. Les « Caroline » sont des romans légers mais bienpensants, agréables à lire, avec la Révolution pour toile de fond mais sans prétention historique.

Ce n’est pas tout : Jacques Laurent a aussi raconté en cinq tomes (publiée entre 1963 et 1967) les aventures d’Hortense von Rausching au cœur du premier conflit mondial, celles de Clarisse au pays de Soviets (publié en 1980) et celles de Clotilde (publiées en 1957-1958) pendant l’Occupation.

Jacques Laurent faisait partie des « Hussards », plutôt classé à droite (en compagnie de Michel Déon et d’autres). Passionné d’histoire, il écrivit une somme sur l’épopée napoléonienne, des reportages sur l’Algérie et le Vietnam ; critiqua De Gaulle, Sartre et Mauriac ; fut élu à l’Académie française en 1986.

Les critiques littéraires se demandent lequel des deux, Jacques ou Cécil, va passer à la postérité. Peut-être aucun des deux... On pense à la dualité Romain Gary – Émile Ajar ; c’est Romain qui a gagné.

Né en 1919, Jacques Laurent est mort en décembre 2000.

Source : dossier du Figaro du 2 mai 2013, à l’occasion de la réédition des « Caroline » en deux tomes chez L’Archipel.

07:30 Publié dans Écrivains, Laurent Jacques | Lien permanent | Commentaires (0)