10/08/2020

Pauvres statues, pauvres de nous

Dans son numéro du 1ernovembre 2019 (il y a un siècle…), le journal Marianne publiait une « brève » de Samuel Piquet sur le voilement des statues. Lors des Journées du patrimoine (quoi de plus français ? quoi de plus respectueux de l’histoire ? quoi de plus passionné pour les chefs d’œuvre du passé ?), « des nus de l’artiste Stéphane Simon exposés à l’Unesco ont été habillés d’un slip et d’un stringpour ne pas déranger certains visiteurs » !

Aujourd’hui certains se rassemblent, en France comme ailleurs dans le monde, pour protester contre un État et des forces de l’ordre supposément racistes et s’arrogent le droit d’exiger le démontage de statues censément inacceptables, donc en un mot de réviser eux-mêmes l’histoire. Cela a été fait effectivement en Martinique, en Belgique (Léopold II) et aux États-Unis (où la mort de George Floyd a été le déclencheur). Les images sont consternantes, la violence, l’hystérie, la joie mauvaise des spectateurs.

J’ai visité Richmond (Virginie) il y a quelques années et j’y avais vu en particulier la statue d’Arthur Ashe, ce joueur de tennis mythique (le meilleur du monde en 1975), dans Monument Avenue. Eh bien, engrenage fatal, cette statue a elle-même été vandalisée…

Pauvres statues, pauvres de nous !

07:00 Publié dans Actualité et langue française, Arts, Société | Lien permanent | Commentaires (0)

08/08/2020

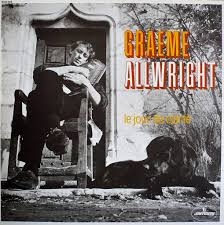

Hommage à Graeme Allwright (1926-2020)

Le chanteur néo-zélandais et français Graeme Allwright est décédé le 16 février 2020, dans la maison de retraite des artistes de Pont aux Dames, à l’âge de 93 ans, et a été enterré à Pernand-Vergelesses (célèbre pour son appellation de vin de Bourgogne).

Il a eu une vie tellement riche, cosmopolite et militante, et j’en connaissais si peu, que je laisse mes lecteurs se reporter à sa notice dans Wikipedia (inutile de recopier et encore moins de paraphraser), pour me contenter d’évoquer mes propres souvenirs en lien avec cet artiste singulier et attachant.

Pour moi, Graeme Allwright reste l’adaptateur et l’interprète des chansons de Leonard Cohen (il nous a fait découvrir « Suzanne » et « l’Étranger »), l’auteur-compositeur de « Il faut que je m’en aille » (que j’ai chantée mille fois…) et le promoteur de cette charmante chanson de Noël « Petit garçon » (grâce à laquelle nous avons appris le mot « tintinnabuler »).

Voici les deux albums-cultes de Graeme, qui nous ont introduits dans le monde du folk et du protest song, et ont suscité mes passions successives pour Leonard Cohen et Bob Dylan :

En 1966, l’album « Joue, joue, joue » :

Joue, joue, joue

Johnny

Emmène-moi

Henrik

La mer est immense

Qui a tué Davy Moore ? (Bob Dylan)

Petites boîtes (Malvina Reynolds)

Il faut que je m’en aille

La plage

Ça je ne l’ai jamais vu

Deux jeunes frères

Dommage

En 1968, l’album « Le jour de clarté » :

Jusqu’à la ceinture (Pete Seeger)

Suzanne (Leonard Cohen)

Le jour de clarté

Viendras-tu avec moi ?

Je perds ou bien je gagne

Ne laisse pas partir ta chance

Garde le souvenir

Sacrée bouteille (Tom Paxton)

Qu’as-tu appris à l’école ?

La ligne Holworth

Petit garçon (Old Toy Trainde Roger Miller)

L’étranger (Leonard Cohen)

Malgré la réticence de leur interprète à devenir une vedette et son refus de la société de consommation en général et du monde du spectacle en particulier, ses chansons ont mystérieusement et irrésistiblement diffusé – on pourrait dire percolé – dans la jeunesse de l’époque, sans réseaux sociaux ni téléphone mobile, mais grâce aux 33 tours (les fameux vinyles que certains collectionnent aujourd’hui) et aux colonies et camps de vacances, dans lesquelles on les a chantées à l’infini autour du feu.

Pour être précis – si tant est que mon souvenir puisse l’être – ce n’est pas une chanson de Graeme Allwright que l’on chantait en 66-67 ; c’était « Les élucubrations d’Antoine », et a capella… C’est bien plus tard, armés de guitares et de cinq accords de base, à partir des années 70, que l’on a fait de « Les retrouvailles » l’hymne incontournable de nos fins de soirée. Mais dès l’été 69, on se passionnait pour Leonard Cohen et sa royale « So long Marianne ». Enfin viendra Bob Dylan avec sa non moins royale « Like a rolling stone ». Et presque dix ans plus tard, la nouvelle chanson française prit le relais, ajoutant les Beatles et les Rolling Stones à ses sources d’inspiration.

Merci donc à Graeme Allwright d’être venu de si loin pour être le médiateur entre ces cultures et ces langues complémentaires et d’avoir été pour nous le premier écologiste et le premier contestataire pacifique.

07:00 Publié dans Allwright G., Chanson | Lien permanent | Commentaires (0)

05/08/2020

"Il reviendra" (Philippe Chatel) : critique II

Par hasard, je suis tombé sur son premier roman, « Il reviendra » (Éd. Michel Lafon, 1988), dont la troisième de couverture indique qu’il se considère avant tout comme un écrivain. Il a été invité à Apostrophes à ce titre. Voyons cela…

L’histoire est sans aucun doute largement autobiographique, ne serait-ce qu’à cause des prénoms de ces parents, François, réalisateur à l’ORTF, et Marie. De même, François abandonne la particule de son patronyme en entrant à la Télévision et c’est aussi ce que le père de Philippe avait fait.

On se souvient de sa superbe chanson « Marie et François », évocation équilibrée et émouvante de son enfance ballotée entre deux parents séparés. Il la concluait par l’aveu qu’il lui avait fallu vingt ans pour trouver les mots pour la raconter…

Dans le roman, à part le coup de foudre à Saïgon entre les deux jeunes gens, rien de tout cela ; le mariage forcé tourne vite vinaigre à Paris, dans un mauvais appartement sans confort sous les toits, et l’enfant, surnommé « Portrait Craché » car il ressemble à son père, considère que sa mère ne l’aime pas.

La séparation est inévitable, et le père adoré et admiré s’en va vers une autre femme. L’argument du roman est contenu dans cette conviction et cet espoir de Marie et de ses enfants : il reviendra.

Malgré l’habileté du romancier, qui utilise à la fois la narration directe, le journal de l’enfant, le livre commencé du père et les lettres non envoyées de la mère, pour donner la parole tantôt à l’enfant, tantôt au père, tantôt à la mère, l’attention du lecteur fléchit parfois à cause des répétitions ; l’histoire traîne en longueur vers sa fin inévitable, que l’on ne va pas raconter ici. Mais certaines réflexions sont dignes d’intérêt. Par exemple page 219, où il parle de l’envie de tout un chacun d’être écouté et donc l’intérêt d’être en société un auditeur muet : « Sa compagnie fut extrêmement recherchée, par la horde des âmes en peine, la cohorte des confidences-pour-confidences, la meute des tu-vas-comprendre, la manade des Moi-je, l’armée des bavards en tout genre (babillards, discoureurs, baratineurs, jacasseurs, jaseurs, pipelets, verbeux, volubiles, et même quelques beaux parleurs)… ».

« Nos enfants nous réuniront dans leur souvenir, comme je l’ai fait pour mes parents, bien avant eux. J’ai reproduit ce qu’on m’a fait vivre, ils feront de même à leur tour. Nos enfants nous perpétuent, je veux dire qu’ils sont nos prisonniers » (page 227).

On retrouve les formules bancales (ou ce style tarabiscoté, si l’on préfère) déjà présentes dans les chansons : « Vous avez pourtant continué plus tard (…) à cacher de vos yeux la réalité ambiante, par des stratagèmes dont le moteur était de penser que vous ne seriez jamais vieux, puisque votre jeunesse avait été trop courte » et « Je vous vois comme si j’étais là (…) faire jouer cette galette noire qui appelle au déplacement rythmé et (…) vous bougez seuls sur ce carrelage croisé, invitant malgré vous les bravos, trop occupés que vous êtes à votre démesure, définissant par là le possible, c’est-à-dire la réalité d’un rêve » (page 24). C’est beau comme un programme scolaire concocté par les pédagogistes du Ministère (« se mouvoir horizontalement dans un milieu liquide », etc.).

Autres exemples, page 121 : « Il n’est pas question pour moi de justifier aveuglément (…) ce manque apparent de courage, puisque ce mot en forme de début d’aventure ne fut pas de mise dans cette situation plutôt lugubre » et, page 171, « Tu prends ce gant blanc que cette salle de bains aride a mis à ma disposition, tu le mouilles à ce filet d’eau dont tu crois la discrétion imposée (une messe), et tu le tends vers mes lèvres, comme si ton bras traversait des murs invisibles. Je fais mon possible pour inviter ma tête au hochement de la reconnaissance » et, page 186, « Quand François arriva au crépuscule de sa besogne » (à vrai dire, toute la page 186 est de ce tonneau, filant chaque métaphore avec application, jusqu’au bout, alors que le lecteur a compris depuis longtemps…). Cela continue page 187 : « Les yeux de l’enfant grandirent tellement que le cœur du père fut bronzé comme sa peau l’eût été sous l’effet d’un soleil au zénith », « François entama le long parcours du couloir parqueté, les épaules ployant sous le poids d’une passion qu’il avait transformée pour un moment en fardeau, sous l’œil d’un petit garçon en robe de chambre, dont la mine blanchie par un microbe banal multiplia le poids » (sic). C’est lourd (encore le poids !) et confus, non ?

Visiblement Philippe Chatel adore les phrases balancées, les paradoxes, les périodes, les métaphores mais ce n’est pas toujours heureux : « À une portée, il peut manquer quelques notes, et je ne vous en veux pas de m’avoir joué sans faire exprès », « J’écris donc pour vous rassembler, improbable pari que l’écriture, en faisant simplement se côtoyer vos noms, relève », « Mes mots sont des trains, et les trains comme on sait arrivent dans des gares » (page 25), « La vérité se trouve ailleurs, dans les sous-bois de la peur de la solitude », « Au bal de l’électricité, la bougie préfère encore briller l’alentour que de défaillir, puis quitter la fête entourée, fût-ce de cendres » (page 29), « Celui-ci était prisonnier des cordes d’un ring, dont la moitié de l’existence lui incombait » (page 82), « L’insecte se répandit dans la liberté comme dans une deuxième jeunesse ; je souris, puis je m’assimilai évidemment à lui » (page 99).

Et parfois, il touche juste, la métaphore est féconde et elle séduit : « J’aime ces petits trains que je dessine et qui courent le long des lignes. Les « i » sont leurs cheminées et les points, les accents graves et aigus sont leur vapeur. Dans les parenthèses, les trains entrent comme en gare (…) La cohorte de lettres, comme en wagons serrés, m’entraîne vers des pays inconnus, où les villages se repèrent aux clochers des accents circonflexes, entourés des arbres des « i », où les habitants parlent par la bouche des « o » » (page 83).

Comme dans ses chansons (je pense à « J’t’aime bien Lili »), Philippe Chatel néglige parfois le subjonctif après « bien que » et après « encore que » (c’est moins grave) : « Cette vérité simple ne m’a jamais quitté, bien que je m’amuserai plus tard à masquer ma solitude derrière des faux-semblants (…) ». Mais pas toujours : « bien que je m’efforçasse (…) de m’y intéresser » (page 98).

Ce n’est pas le mot de la fin mais une belle sentence, censément extraite du livre de François : « Et le créateur se meurt dans l’homme sans reproche » (page 227). Pour une fois, elle est sobre et percutante ; sans doute veut-elle expliquer également l’origine de la carrière artistique de Philippe Chatel, enfant balloté et plus tard homme blessé.

Pour moi il n’est pas un écrivain (en tous cas pas encore) mais à jamais un grand auteur-compositeur-interprète de chansons.

J’ai découvert Philippe Chatel.

07:00 Publié dans Chatel Philippe (2), Écrivains, Littérature, Livre, Roman | Lien permanent | Commentaires (0)