13/03/2017

"Lac-aux-Dames" (Vicki Baum) : critique

J’avais récupéré ce livre je ne sais où ; il traînait depuis longtemps sur une étagère de « livres divers » et de livres réputés, à tort ou à raison, « pour enfants » (Henri Troyat, Hector Malot et d’autres). Engagé depuis peu dans une douloureuse opération de vente ou de cession de livres lus ou sans intérêt pour moi, j’hésitais à m’en séparer sans l’avoir lu ni même savoir qui l’avait écrit.

Sur internet, très peu de choses sur Vicki Baum… C’était une Autrichienne des années 20-30, émigrée aux États-Unis et écrivain de son état (« Grand hôtel », « Sang et volupté à Bali »…). Sur « Lac-aux-Dames », publié en 1927 sous le titre allemand « Hell in Frauensee », peu de choses également, même dans les sites littéraires. La brièveté et la sévérité des notices et des commentaires (« Livre décalé et sans grand intérêt », « À part cela, l'eau du lac est froide, le temps capricieux et le livre ... ennuyeux (…). On ne perd rien en ne lisant pas ce livre (…). Disette intellectuelle pour le lecteur ») disent assez l’opinion communément répandue : écrivain de second rang, roman daté et pour midinettes. Un lecteur déclare qu’il n’a pas pu dépasser la trentième page, un autre que l’indigence de la traduction l’a dégoûté de persévérer…

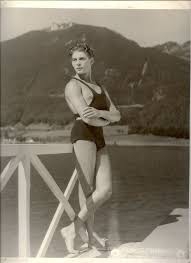

Diantre… j’étais quand même attiré par mon vieil exemplaire du n°167 du Livre de poche à la couverture naïve représentant un plongeoir sur une mer vert-bleu, avec dessus un athlète blond en maillot de bain blanc minimaliste tenant au bout d’une sorte de canne à pêche une jeune fille à bonnet blanc dans l’eau, tandis que tout autour, comme un essaim, quantité de jeunes femmes à bonnet, nageaient, plongeaient, barbotaient et que l’une d’elle, à moitié cachée sous un parasol de plage mais callipyge, laissait voir son postérieur, ses jambes de mannequin et ses mollets pris dans les lacets noirs et haut noués de ses ballerines…

Le roman était sous-titré « Roman gai d’amour et de disette » et sa traductrice (de l’allemand) Hélène Chaudoir ; à part cela, aucune mention ni de la date de publication ni de l’auteur du dessin de la couverture ; ni préface ni postface ni notice biographique ; comme disaient les Tontons, c’est du brut…

Et j’ai lu le roman d’une traite, je me suis pris au jeu de cette histoire qui finit bien, d’un jeune ingénieur qui, en attendant une lettre providentielle qui devrait le faire riche, se fait maître-nageur le temps d’un été dans une station balnéaire de montagne et devient, malgré lui, la coqueluche de tout ce que la clientèle de vacances compte d’éléments féminins ; c’est le roman d’un été, le roman d’une découverte de la séduction et de l’amour, le roman d’un choix difficile, des hésitations du cœur et du corps, et l’on s’y abandonne avec plaisir, sans croire un seul instant que l’on tient un chef d’œuvre.

Et j’ai lu le roman d’une traite, je me suis pris au jeu de cette histoire qui finit bien, d’un jeune ingénieur qui, en attendant une lettre providentielle qui devrait le faire riche, se fait maître-nageur le temps d’un été dans une station balnéaire de montagne et devient, malgré lui, la coqueluche de tout ce que la clientèle de vacances compte d’éléments féminins ; c’est le roman d’un été, le roman d’une découverte de la séduction et de l’amour, le roman d’un choix difficile, des hésitations du cœur et du corps, et l’on s’y abandonne avec plaisir, sans croire un seul instant que l’on tient un chef d’œuvre.

Le roman est construit comme un triptyque, comme une dissertation « thèse, antithèse, synthèse », à savoir « découverte-repérages, dépression, rédemption », matérialisée par les changements météorologiques : la chaleur de l’été, qui aiguise les élans et permet les leçons de natation, la pluie et les brouillards qui accompagnent une sorte de descente aux enfers, avec la confusion des sentiments, les trahisons et la perte de tout espoir, et enfin une sorte de printemps qui renaît après les heures sombres et permet toutes les espérances de bonheur.

La traduction est effectivement calamiteuse (je préfère dire cela que d’incriminer l’auteur, que je n’ai pas lue dans sa langue maternelle). Le texte regorge, surtout dans sa première moitié, de formules hasardeuses ou saugrenues, de qualificatifs impropres : « à travers les fenêtres ruisselantes du compartiment » (deuxième phrase du roman, page 5), « les pousses encore gouttantes de la vigne vierge », « l’eau qui lui mordit les doigts d’un froid subtil », « Hell avait des dents de nègre » (on excuse cette formule, écrite à la fin des années 20…), « Le coup d’œil (…) était agréable et cependant un peu désillusionnant », etc.

Et malgré tout, on s’intéresse à cette histoire simple racontée sans fioritures, qui a le mérite de rendre très bien le charme suranné des lieux de vacances d’autrefois, les intermittences du cœur et les difficultés de la vie quand on ne mange pas tous les jours à sa faim.

Le lac est un élément central du roman ; il manque d’engloutir notre champion de natation dès son arrivée, il rythme par sa température et ses caprices ses possibilités de travailler et donc de gagner de quoi manger, il est le vecteur de ses échappées vers le « pays des tulipes » où règnent sa fidèle amie et sa mère neurasthénique, il menace, il enchante, il est l’objet quotidien des préoccupations des vacanciers. Bizarrement, bien avant Hell, le lieu s’appelle « Lac-aux-Dames » (et non pas le lac aux dames…), cadre idéal pour écrire l’histoire d’un harcèlement, non pas d’une beauté féminine par des mâles déchaînés, mais d’un jeune homme blond bien balancé et musclé par des donzelles de tous âges enamourées.

Mais en définitive, qu’est-ce qui m’a attiré dans ce roman bien tourné mais au style quelconque ? L’ambiance ! Et plus précisément celle de « la Montagne magique » (de Thomas Mann) : la vénération germanique pour la nature, les vacances saines et sportives, la vie confortable dans les hôtels de luxe d’avant-guerre, les jours qui passent toujours pareils, l’attente (d’un rendez-vous, du retour du soleil, d’une lettre…), une sorte de fatalisme...

Oui, j’ai apprécié « Lac-aux-Dames » et je peux le recommander à ceux qui veulent passer un bon moment – meilleur qu’avec Musso ou Lévy en tous cas. Quant à le conserver dans sa bibliothèque… non.

PS. En allemand "hell" signifie "clair et "Heller" veut dire "denier" (bien trouvé pour quelqu'un qui n'a pas le sou).

10:33 Publié dans Baum Vicki, Écrivains, Littérature, Livre, Roman | Lien permanent | Commentaires (0)

02/03/2017

"Les Misérables T1" (Victor Hugo) : critique VII

Waterloo est une énigme…

Pour Napoléon, « tout fut perdu par un moment de terreur panique ».

« Blücher n’y voit que du feu ; Wellington n’y comprend rien ».

Pour Hugo, ce fut « une catastrophe du génie humain aux prises avec le hasard divin ».

« Dans cet événement, empreint de nécessité surhumaine, la part des hommes n’est rien ».

« Dans cette époque où Waterloo n’est qu’un cliquetis de sabres, au-dessus de Blücher l’Allemagne a Gœthe et au-dessus de Wellington l’Angleterre a Byron. Un vaste lever d’idées est propre à notre siècle, et dans cette aurore l’Angleterre et l’Allemagne ont leur lueur magnifique. Elles sont majestueuses par ce qu’elles pensent ».

« Qu’est-ce que Waterloo ? Une victoire ? Non. Un quine. Quine gagné par l’Europe, payé par la France ».

Vous vous demandez peut-être ce qu’est un quine… Le mot vient du latin quini qui veut dire cinq. Il s’agit de cinq numéros pris à la loterie et qui, pour que l’on gagne, doivent sortir ensemble. Autant dire que c’est difficile à obtenir et donc rare.

Et Hugo d’enchaîner un portrait comparé de ces deux acteurs majeurs de Waterloo que sont Napoléon et Wellington, par une avalanche de qualificatifs et de métaphores dont il a le secret : « D’un côté la précision, la prévision, la géométrie, la prudence, la retraite assurée, les réserves ménagées, un sang-froid opiniâtre, une méthode imperturbable la stratégie qui profite du terrain, la tactique qui équilibre les bataillons, le carnage tiré au cordeau, la guerre réglée montre en main, rien laissé volontairement au hasard, le vieux courage classique, la correction absolue ; de l’autre l’intuition, la divination, l’étrangeté militaire, l’instinct surhumain, le coup d’œil flamboyant, on ne sait quoi qui regarde comme l’aigle et qui frappe comme la foudre, un art prodigieux dans une impétuosité dédaigneuse, tous les mystères d’une âme profonde, l’association avec le destin, le fleuve, la plaine, la forêt, la colline, sommés et en quelque sorte forcés d’obéir, le despote allant jusqu’à tyranniser le champ de bataille, la foi à l’étoile mêlée à la science stratégique, la grandissant mais la troublant ».

Et Hugo d’enchaîner un portrait comparé de ces deux acteurs majeurs de Waterloo que sont Napoléon et Wellington, par une avalanche de qualificatifs et de métaphores dont il a le secret : « D’un côté la précision, la prévision, la géométrie, la prudence, la retraite assurée, les réserves ménagées, un sang-froid opiniâtre, une méthode imperturbable la stratégie qui profite du terrain, la tactique qui équilibre les bataillons, le carnage tiré au cordeau, la guerre réglée montre en main, rien laissé volontairement au hasard, le vieux courage classique, la correction absolue ; de l’autre l’intuition, la divination, l’étrangeté militaire, l’instinct surhumain, le coup d’œil flamboyant, on ne sait quoi qui regarde comme l’aigle et qui frappe comme la foudre, un art prodigieux dans une impétuosité dédaigneuse, tous les mystères d’une âme profonde, l’association avec le destin, le fleuve, la plaine, la forêt, la colline, sommés et en quelque sorte forcés d’obéir, le despote allant jusqu’à tyranniser le champ de bataille, la foi à l’étoile mêlée à la science stratégique, la grandissant mais la troublant ».

On a peu de doute sur lequel des deux a l’admiration de l’écrivain. Suit une page admirable, la page 460, où Hugo brosse un portrait étourdissant du Corse de vingt-six ans qui bouscule de son génie l’académisme militaire. On dirait Maurice Leblanc parlant d’Arsène Lupin mais la virtuosité littéraire en plus.

« Ce qu’il faut admirer dans la bataille de Waterloo, c’est l’Angleterre, c’est la fermeté anglaise, c’est la résolution anglaise, c’est le sang anglais ; ce que l’Angleterre a eu là de superbe, ne lui en déplaise, c’est elle-même. Ce n’est pas son capitaine, c’est son armée ». Certain commentateur du Tournoi des cinq nations ne s’exprimait pas différemment !

« (L’Angleterre) a encore, après son 1688 et notre 1789, l’illusion féodale. Elle croit à l’hérédité et à la hiérarchie. Ce peuple, qu’aucun ne dépasse en puissance et en gloire, s’estime comme nation, non comme peuple » (page 461). C’est elle, l’Angleterre, qui a choisi en 2016 de quitter l’Union européenne, le fameux Brexit.

« Ne voyons dans Waterloo que ce qui est dans Waterloo. De liberté intentionnelle, point. La contre-révolution était involontairement libérale, de même que, par un phénomène correspondant, Napoléon était involontairement révolutionnaire. Le 18 juin 1815, Robespierre à cheval fut désarçonné » (page 464).

Le Tome I se termine par le chapitre XIX « Le champ de bataille la nuit », qui voit Thénardier réapparaître en rodeur et néanmoins sauver un soldat agonisant…

Hugo à Waterloo… un sommet !

07:30 Publié dans Hugo Victor, Littérature, Livre, Roman | Lien permanent | Commentaires (0)

20/02/2017

"Les Misérables T1" (Victor Hugo) : critique VI

La deuxième partie du tome I a comme titre « Cosette » mais son livre premier s’appelle « Waterloo » et le récit bascule. Finie (provisoirement) l’histoire morale et un peu difficile à croire d’une rédemption et du martyre d’une enfant ; Hugo nous fait entrer sans crier gare dans la grande Histoire et dans une épopée qui l’a impressionné.

« C’est dans ce jardin, plus bas que le verger, que six voltigeurs du 1er léger, ayant pénétré là et n’en pouvant plus sortir, pris et traqués comme des ours dans leur fosse, acceptèrent le combat avec deux compagnies hanovriennes, dont une était armée de carabines. Les hanovriens bordaient ces balustres et tiraient d’en haut. Ces voltigeurs, ripostant d’en bas, six contre deux cents, intrépides, n’ayant pour abri que les groseilliers, mirent un quart d’heure à mourir.

On monte quelques marches, et du jardin, on passe dans le verger proprement dit. Là, dans ces quelques toises carrées, quinze cents hommes tombèrent en moins d’une heure. Le mur semble prêt à recommencer le combat. Les trente-huit meurtrières percées par les anglais à des hauteurs irrégulières, y sont encore. Devant la seizième sont couchées deux tombes anglaises en granit. Il n’y a de meurtriers qu’au mur sud ; l’attaque principale venait de là. Ce mur est caché au dehors par une grande haie vive ; les français arrivèrent, croyant n’avoir affaire qu’à la haie, la franchirent, et trouvèrent ce mur, obstacle et embuscade, les gardes anglaises derrière, les trente-huit meurtrières faisant feu à la fois, un orage de mitraille et de balles ; et la brigade Soye s’y brisa. Waterloo commença ainsi.

Le verger pourtant fur pris. On n’avait pas d’échelles, les ffrançais grimpèrent avec les ongles. On se battit corps à corps sous les arbres. Toute cette herbe a été mouillée de sang. Un bataillon de Nassau, sept cents hommes, fut foudroyé là. Au dehors le mur, contre lequel furent braquées les deux batteries de Kellermann, est rongé par la mitraille.

Ce verger est sensible comme un autre au mois de mai. Il a ses boutons d’or et ses pâquerettes, l’herbe y est haute, des chevaux de charrues y paissent, des cordes de crin où sèche du linge traversent les intervalles des arbres et font baisser la tête aux passants, on marche dans cette friche et le pied enfonce dans les trous de taupes. Au milieu de l’herbe on remarque un tronc déraciné, gisant, verdissant. Le major Blackman s’y est adossé pour expirer. Sous un grand arbre voisin est tombé le général allemand Duplat, d’une famille française réfugiée à la révocation de l’édit de Nantes. Tout à côté se penche un vieux pommier malade pansé avec un bandage de paille et de terre glaise. Presque tous les pommiers tombent de vieillesse. Il n’y en a pas un qui n’ait sa balle ou son biscayen. Les squelettes d’arbres morts abondent dans ce verger. Les corbeaux volent dans les branches, au fond il y a un bois plein de violettes.

Bauduin tué, Foy blessé, l’incendie, le massacre, le carnage, un ruisseau fait de sang anglais, de sang allemand et de sang français, furieusement mêlés, un puits comblé de cadavres, le régiment de Nassau et le régiment de Brunswick détruits, vingt bataillons français, sur les quarante du corps de Reille, décimés, trois mille hommes, dans cette seule masure de Hougomont, sabrés, écharpés, égorgés, fusillés, brûlés ; et tout cela pour qu’aujourd’hui un paysan dise à un voyageur : Monsieur, donnez-moi trois francs ; si vous aimez, je vous expliquerai la chose de Waterloo ! » (pages 414 et 415).

Comment mieux décrire cette scène horrible, faite de bravoure, de folie meurtrière et de sacrifices inutiles ? Hugo mêle ses explications d’observateur à distance à ses impressions de voyageur dans un paysage désolé et calme, et avec quelle maestria ! Vocabulaire choisi, références historiques, rythme de la phrase, accumulation de qualificatifs, toutes les facettes de la langue sont mises à profit pour nous faire découvrir, pas à pas, comme avec une caméra, tous les recoins de ce décor assoupi qui vit tant d’hommes tomber.

Après le terrain, la réflexion et l’analyse. Quelques dizaines de pages plus loin, Hugo se penche sur le mystère qui subsiste : « La bataille de Waterloo est une énigme » (page 458).

07:30 Publié dans Écrivains, Hugo Victor, Littérature, Livre, Roman | Lien permanent | Commentaires (0)