07/04/2018

"La carte et le territoire" (Michel Houellebecq) : critique

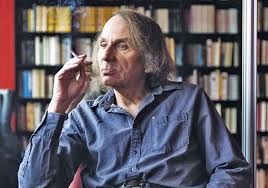

Ce sera vite fait ! « La carte et le territoire » (Prix Goncourt 2010) de Michel Houellebecq, ce livre très connu, sur lequel je suis tombé en cherchant autre chose, ne mérite guère qu’une mention rapide dans mon blogue, pour mémoire si l’on veut.

A-t-il d’abord quelque mérite ? C’est sans doute l’originalité de son propos, qui tient pour moi à deux idées du romancier : d’une part mettre en scène Michel Houellebecq lui-même en auteur de romans – c’est-à-dire parler de lui à la troisième personne – ainsi que d’autres personnages contemporains connus (Frédéric Beigbeder, Jeff Koons, Jean-Pierre Pernaud…), certains à leur avantage, d’autres plus ou moins ridiculisés ; et d’autre part faire photographier à son héros – Jed Martin – des cartes Michelin plutôt que les paysages afférents… À cela s’ajoutent plusieurs remarques intéressantes sur la vie et sur les humains, ainsi que des paragraphes entiers, dont on se demande souvent s’ils sont réels ou inventés, sur certaines maladies ou certains métiers. Allez, pour être tout à fait objectif, il faut louer également l’inventivité de Michel Houellebecq, son talent pour imaginer et brosser les destins crédibles de ses personnages.

Et pour le reste ? Eh bien, c’est tout ! C’est un texte mi-étude socio-psychologique, mi-roman policier, qui se lit facilement et retient l’attention jusqu’au bout. Le style, n’en parlons pas, il n’y en a pas ; et les caractères des personnages ne sont jamais qu’effleurés. Tout cela fait penser en vrac à Robert Sabatier (celui des Olivier) pour la description méticuleuse de certains détails pratiques, à Joseph Connoly (celui des Vacances anglaises) pour quelques situations drolatiques, à Marc Lévy et Guillaume Musso pour l’histoire bien troussée et efficace qui se lit vite… Pas de quoi fouetter un chat, vite passer à autre chose.

On me dira sans doute – ah ! les idolâtres de Michel Houellebecq – que je n’y ai rien compris : ni la peinture féroce des travers et des ridicules de notre société occidentale (surtout la société des élites en l’occurrence, artistes, architectes de renom, journalistes de l’audiovisuel) ni les réflexions sur la vie ni l’ironie sous-jacente envers les amateurs et collectionneurs de peinture et de photographies « décalées » héritières du pop art…

Voici, par exemple, Rouletabille, dans le site Babelio, en 2013 ; il émet un avis assez proche du mien :

« La carte et le territoire est inconstant. Cela fait longtemps que je voulais lire ce Goncourt (…)

Après l'avoir lu, la raison est peut être assez simple : ce livre est finalement assez banal. Loin, très loin de l'image du sulfureux écrivain avec un regard sombre sur la société. Certes par de rares phrases, l'auteur ponctue son récit sur des interrogations comme la place du travail dans nos vies, de l'argent moteur de toutes les atrocités, décrit une société apaisée post-crise à la fin du récit. La question de l'euthanasie est aussi effleurée avec le père du héros. Oui, voilà le problème de ce Goncourt : à vouloir traiter beaucoup de sujets de la vie, il n'y a pas de réel approfondissement. Les réflexions "philosophiques" sur ces sujets sont consensuelles, du déjà lu, vu.

Mais la majorité du temps, le lecteur doit supporter de longues descriptions sans intérêt, en particulier du matériel utilisé par Jed Martin, artiste devenu riche ou encore de son chauffe-eau tombé en panne et sa difficulté à contacter un plombier !

Ce Jed Martin va rencontrer Olga et hop en à peine deux pages ils vont finir dans le même lit !

Jed Martin va rencontrer... Michel Houellebecq. Au début j'ai eu peur de ce procédé, Houellebecq parlant de Houellebecq, bonjour la mégalomanie. Puis finalement il s'en sort assez bien avec ce personnage de Houellebecq en fin de compte pathétique dans la gestion de sa vie quotidienne.

La troisième partie s'ouvre par un événement inattendu mais la suite, elle est beaucoup plus classique avec une enquête policière guère captivante. La description de la scène du crime est là aussi interminable, avec tout ce sang cette scène me fait penser à la série Dexter. L'auteur va même tomber dans le vice d'utiliser la fameuse phrase toujours employé par un enquêteur "je sens qu'on passe à côté de quelque chose mais je sais pas quoi" ! Super, on est ravi par une telle prouesse littéraire, une telle audace narrative. Recourir à une telle banalité devrait conduire à l'élimination automatique d'un Goncourt !

Par contre il convient aussi de dire que ce livre ne m'a pas entièrement passionné en raison des nombreuses références artistiques. Or je n'ai pas la culture suffisante sur ce domaine pour apprécier la pertinence ou non de ces réflexions sur les arts ».

Voici Erveine qui écrit :

« Je viens de relire ‘'la carte et le territoire'' de Michel Houellebecq et je dois dire que je suis confortée dans ma première impression, à savoir que c'est un écrivain qui possède indéniablement, une écriture agréable et unique. Tandis qu'il utilise un mode d'expression qui n'est pas linéaire, oscillant entre un phrasé classique et moderne, ses détracteurs lui prêtent de la platitude et ses admirateurs du brio. En ce qui me concerne, je me rangerais plutôt à sa propre définition, soit que : « la meilleure condition pour exercer un bon style, c'est d'avoir quelque chose à dire » et pour le moins, le texte est riche » (dans le site Babelio, en 2014).

Voici, enfin, ce qu’en écrivait les Inrockuptibles le 29 août 2010 (c’est le genre d’article qui écrit un autre roman en décrivant un roman…) :

« Roman total, bilan de l’état du monde et autoportrait, labyrinthe métaphysique sidérant de maîtrise (…)

Si l'une des nombreuses lectures de ce texte d'une densité et d'une richesse impressionnantes est celle d'une vision du monde rompue à la manufacturisation de tout, à la mise à mort de l'authenticité (le territoire, ou le terroir) pour mieux l'imiter en la caricaturant à la norme mondialisée, à l'avènement de l'argent-roi qui tue tout sur son passage, même les écrivains, le livre est aussi la preuve que Michel Houellebecq refuse de se manufacturer lui-même.

Plutôt que de s'imiter, l'auteur va se démultiplier. Car « La Carte et le Territoire » est avant tout un formidable autoportrait de Michel Houellebecq, en écrivain, en artiste, en enquêteur, en homme ou en chien, en solitaire qui n'a plus rien à attendre de l'humain passé de la société du spectacle à celle de la consommation. Rarement on aura vu un écrivain se faire apparaître avec une distance aussi comique que glaçante, avec tendresse aussi, comme s'il était observé par un autre, dans son propre roman. Un roman à la structure complexe, vertigineuse, galerie des glaces qui donne le tournis : au-delà de sa propre apparition, l'écrivain va s'incarner aussi dans ses autres personnages, devenus autant d'avatars de lui-même (...)

Reste que ce magnifique roman irréductible à une seule thèse, construit comme un labyrinthe, fourmillant de visions métaphysiques, écrit avec une maîtrise sidérante, nous faisant constamment la grâce de parer son désespoir d'une ironie irrésistible, n'est pas à lire comme un document sur la société. Tel Jed Martin qui choisit d'intituler sa première exposition « La carte est plus intéressante que le territoire », ce que nous dit Michel Houellebecq à travers cette magistrale leçon de littérature qu'est aussi « La Carte et le Territoire », c'est que le roman sera toujours plus intéressant (plus vrai, plus fort, plus beau) que toute réalité. À condition qu'il s'agisse d'un très grand roman, comme il en arrive rarement, comme il vient de nous en arriver ».

Peut-être… mais ce n’est pas ce que je recherche dans la littérature.

Donc, selon mes critères : un livre qu’on lit facilement jusqu’au bout, pour passer quelques heures perdues, et qu’il n’est pas question de recommander ni d’ailleurs de garder dans sa bibliothèque. Quant à savoir comment il a pu obtenir le Goncourt… (la quasi-totalité des œuvres qui ont été distinguées par ce prix littéraire depuis sa création, sont tombées dans l’oubli le plus total).

07:30 Publié dans Écrivains, Houellebecq Michel | Lien permanent | Commentaires (0)

04/04/2018

"Génération J'ai le droit" (Barbara Lefebvre) : critique III

On doit reconnaître – au moins – un mérite à Mme Barbara Lefebvre : sa ténacité et son courage. Ainsi a-t-elle publié avec Jacques Tarnero et Michèle Tribalat un article dans le Figaro du 29 mars 2018, intitulé « Procès Bensoussan : la dangereuse judiciarisation du débat d’idées », dans lequel elle s’inquiète du fait que certains (et certaines associations) portent devant la justice tout propos qui les dérange, instillant une sorte de « délit d’opinion ». M. Bensoussan – c’est lui qui avait dirigé la publication des « Territoires perdus de la république » – avait été relaxé le 7 mars 2017 de l’accusation de « délit d’incitation à la haine raciale » au Tribunal correctionnel de Paris : eh bien, ses accusateurs (le CCIF, la Ligue des Droits de l’Homme, le MRAP et de façon plus difficile à comprendre le ministère public) ont fait appel de cette décision ! Les auteurs de l’article parlent donc de « manipulation de la justice française » et « menace mortelle pour la démocratie ». dans le même numéro, Jeannette Bougrab écrivait, elle : « La France est dépassée. Son angélisme est déroutant ». On visionnera aussi avec intérêt (et effroi) le discours de Boualem Sansal devant la Fondation Varenne pour la remise des prix Varenne 2016 des journalistes.

Revenons maintenant à Barbara Lefebvre et à son livre « Génération J’ai le droit », sous-titré « La faillite de notre éducation ». Je vous ai dit que le premier chapitre m’avait déçu, avec trop d’amertume et pas assez d’idées neuves ni de propositions.

Le deuxième est consacré aux parents d’élèves, à qui l’on ment… S’ensuit à nouveau du saute-mouton d’un thème à l’autre (l’école n’est pas responsable des dérives de certains de ses élèves, les Trente Glorieuses ont abouti au règne de l’individualisme, le sens de l’école a changé, la méfiance s’est installée à cause des penseurs de la déconstruction, l’école a été caricaturée comme haut lieu de l’arbitraire culturel des classes dominantes bourgeoises, voire du système colonial et d’un racisme quasi atavique de la République, la défiance collective atteint les institutions de pouvoir, le bien commun éducatif des années 60 a disparu, remplacé par le clientélisme, les corporatismes, les particularismes, etc.).

« L’école est la maison de la culture qui permet à l’enfant de s’ouvrir sur un autre univers que celui que lui propose sa famille » (page 50). On comprend que cette définition en révulse certains…

En théorie la répartition des rôles est simple : l’éducation aux parents, l’instruction aux enseignants. « Or, l’école ne sait précisément plus pourquoi elle instruit, et les parents sont nombreux à exprimer leurs difficultés à éduquer » (page 51). Et le remplacement du ministère de l’Instruction publique et des Beaux-Arts par le ministère de l’Éducation nationale, date de 1932.

Barbara Lefebvre a recours, pour parler des relations parents-enseignants, à des citations savoureuses de la novlangue des pédagogistes et autres rédacteurs de la « mallette des parents » proposée par l’ONISEP.

Et elle passe en revue les tartes à la crème de la coéducation, de l’école inclusive, de la coopération et de la bienveillance : « La coéducation, c’est l’illusion d’une cohabitation pacifique de tous les j’ai le droit ! » (page 72). Retour au thème…

« Rien ne compte plus pour un enfant que l’intérêt porté par ses parents à sa vie d’élève, à ses résultats, à ses progrès » (page 73).

20:05 Publié dans Actualité et langue française, Économie et société, Essais, Lefebvre Barbara, Littérature, Livre | Lien permanent | Commentaires (0)

02/04/2018

"Génération J'ai le droit" (Barbara Lefebvre) : critique II

Une mesure de l’intérêt d’un livre pourrait être, en ce qui me concerne, le nombre de « marques à la Pivot » que j’y insère, à savoir le nombre de petits papiers que je glisse à l’endroit des passages dignes d’être cités ou simplement mémorisés ou bien, au contraire, contenant un argument fallacieux, une erreur ou encore une faute de français ; dans le cas de « Génération J’ai le droit », le nombre de marques est 28, ce qui est loin d’être négligeable.

Pour disposer d’une métrique pertinente, il faudrait sans doute le diviser par le nombre de pages, ici 236 (à défaut de connaître le nombre de phrases, de mots ou de signes, qui permettrait de s’affranchir du format de l’édition, livre de poche ou normal). La mesure de l’intérêt de ce livre pour moi serait donc 12 % (à savoir 0,119 marques par page ou bien une marque toutes les 8 ou 9 pages). Pas mal, non ?

Voyons donc de quoi il retourne.

D’une certaine façon, tout est dit dans l’Introduction, le constat, le diagnostic et le projet éducatif de l’auteur : « Si des espaces scolaires demeurent épargnés, c’est parce qu’ils sont dirigés par des adultes conscients de leurs responsabilités morales et civiques à l’égard des générations qui viennent. Des adultes qui n’ont pas renoncé à leur autorité. Dans un monde ouvert où tout se vaut, où la légitimité des institutions collectives est récusée, au nom de lois individuelles ou communautaires supérieures, où l’on récuse les notes de l’enseignant mais accepte la férocité des classements dans les émissions de téléréalité, des parents, des enseignants et des intellectuels luttent pour éduquer ma nouvelle génération. Ils s’efforcent de lui rappeler, contre la doxa, qu’elle hérite d’un monde qui la précède, que toute réussite individuelle passe par une intégration volontaire au sein d’un collectif dont on est l’héritier. On doit apprendre l’humilité et le respect de l’autorité à l’enfant pour qu’il s’intègre et enrichisse ce collectif dont il sera demain un acteur majeur. Pour qu’il ne conçoive pas la règle commune comme un déni de sa propre liberté, de son droit » (pages 18-19).

Dans les chapitres qui suivent, on a l’impression que Barbara Lefebvre déverse toute son amertume et qu’elle entasse tous les sujets qui lui tiennent à cœur, sans forcément de rapport étroit avec le sujet du livre, à savoir l’envahissement du « J’ai le droit » mais toujours avec, en toile de fond, c’est vrai, l’école.

Le chapitre I « Guerre aux démolisseurs de l’école », malgré des citations de Victor Hugo et Charles Péguy, ne nous en apprend guère plus que les livres parus antérieurement sur le même sujet (Les territoires perdus de la République, opus déjà cité, Qui sont les assassins de l’école ?, de Carole Barjon, analysé récemment dans ce blogue, les livres de Natacha Polony, Cécile Ladjali, Jean-Paul Brighelli et d’autres). Comme dans le domaine de la recherche, les auteurs devraient repartir de ce qui a déjà été écrit et publié, et apporter leur pierre à l’édifice sans redite. La bibliographie d’un sujet donné y gagnerait en concision et donc en accessibilité…

« La dévastation de l’école républicaine s’est construite sur un renoncement majeur : celui de l’héritage culturel via la transmission de la langue française. En rendant impossible une véritable maîtrise de la langue française par tous les enfants, en la réduisant à une langue de communication purgée de toute nuance, de toute grammaire, de toute référence, en se gardant de leur imposer les codes culturels nécessaires pour entrer dans le monde, on est parvenu à déraciner déjà deux générations de Français, celle des années 1980 et celle des années 2000. Nous en observons les effets désastreux sur le tissu social, l’unité nationale, le sens civique » (page 21).

« Nous vivons une époque de recomposition des contours de l’identité française que certains aspirent à diluer dans une postmodernité multiculturaliste sans racines, sans héritage, sans culture commune » (page 24). Borchert aurait peut-être dit « ohne Abschied »…

« Les parents éduquent quand les enseignants instruisent » (page 33). Et, elle ne le dit pas mais les enquêtes le prouvent, ce qui fait la réussite d’un élève, ce n’est pas tellement que ses parents l’aident à la maison, c’est que ses parents respectent – voire révèrent – le Corps enseignant. On en est loin aujourd’hui. Les parents qui viennent à l’école agresser un enseignant font le malheur de leur enfant en croyant l’aider !

À part nombre de constats et d’analyses pertinents mais déjà lus ailleurs, Barbara Lefebvre tourne surtout, dans ce chapitre, autour de l’amertume et de la rage d’une enseignante qui a refusé le pédagogisme et qui de ce fait a été calomniée, marginalisée, « vouée aux gémonies », traitée de réactionnaire ou de néoconservateur… Malgré sa résistance aux agressions (verbales), elle éprouve le besoin de se justifier, y compris en narrant son histoire familiale, c’est un peu pathétique car le jeu en vaut-il la chandelle ?

« J’ai compris, très récemment, que j’étais une des victimes de la pédagogie des maths modernes, comme d’autres sont devenus illettrés, broyés par la méthode globale ou semi-globale » (page 34). Merci M. Lichnerowitz ! C’est vrai qu’il avait fallu, quand les maths modernes étaient arrivées dans les programmes, après 68, sauter dans le train en marche ; ça passait ou ça cassait ; dans ma classe de Troisième, nous n’étions que 5 à avoir plus de 10 en math… Notre professeur s’appelait Mme Tonnerre !

« La pensée progressiste libertaire a discrédité l’autorité, et les formateurs IUFM se chargeaient de nous le faire savoir (NDLR : voilà un exemple de ce style relâché, indigne d’un professeur d’histoire du secondaire : « les formateurs IUFM »… Pourquoi pas « les formateurs de l’IUFM » ?). Le rapport hiérarchique maître-élève (NDLR : idem…) était systématiquement dévalué au profit d’une médiation pédagogique d’égal à égal, comme si l’acte d’enseigner des savoirs à des ignorants relevait de la violence, voire de la maltraitance » (page 36). Merci à Mme Lefebvre d’appeler un chat un chat !

« Nous n’étions que les petits employés de la grande machine à déraciner la culture et l’histoire du cœur et des cerveaux des nouvelles générations » (page 38).

« … le culte de la pédagogie de projet, cette activité qui consiste à noyer les savoirs dans de vaines gesticulations, mais où le prof se distrait hors des sentiers battus des programmes officiels : projet cirque, projet peins comme Basquiat, projet Emma Bovary était-elle végétarienne ?... » (page 39).

Nous voilà au bout du premier chapitre (qui sont au nombre de huit).

19:33 Publié dans Actualité et langue française, Essais, Lefebvre Barbara, Littérature, Livre | Lien permanent | Commentaires (1)