06/03/2025

Littérature de guerre : petite bibliographie (I : la Grande Guerre)

Fidèle à la méthode Warburg, je choisis mes lectures « par thème », en suivant une sorte de fil d’Ariane, qui ne me permet sans doute pas de faire le tour d’un sujet mais me donne une idée du style d’une école de pensée ou des préoccupations littéraires d’une époque (voir par exemple ma « Suite de Vézelay » ou mes billets sur les Hussards). C’est ainsi que, par deux fois, j’ai recherché des auteurs qui avaient écrit sur la guerre. En effet, quelques victimes des deux guerres mondiales du XXème siècle ont témoigné, et parfois ces témoignages constituent des chefs d’œuvre de la littérature.

Il y a eu une sorte de « tir groupé » d’écrivains, à la fin de la Première guerre mondiale, tous anciens participants aux combats, et parfois blessés : d’abord « Le feu » (Prix Goncourt 1916) d’Henri Barbusse. Ensuite les textes rassemblés ultérieurement dans « Ceux de 14 » de Maurice Genevoix, écrivain prolifique et éclectique, qui n’obtiendra le Goncourt qu’en 1925, mais pour « Raboliot », c’est-à-dire pour la deuxième partie de son œuvre littéraire, consacrée au monde animal. Il est récemment entré au Panthéon. L’année 1918 voit la publication de « Civilisation » de Georges Duhamel, couronné du Prix Goncourt la même année. Puis « Les croix de bois » (1919) de Roland Dorgelès, qui n’arrive que second au Goncourt, battu de peu par Marcel Proust qui, naturellement, va « écraser » toute la période littéraire avec « À l’ombre des jeunes filles en fleurs ». Et ce n’est qu’en 1931 que Jean Giono publiera sa vision de la Grande Guerre dans « Le grand troupeau ».

Si le sujet de ces textes est commun : la souffrance dans les tranchées, dans le froid et la boue, et sous la mitraille ; l’horreur quotidienne, la faim, les morts et les blessés, les copains qui tombent au hasard des tirs et des trajectoires d’obus, et si le point de vue adopté l’est aussi : raconter, témoigner, se souvenir ; ne pas geindre, ne pas accuser, ne pas récriminer... la forme utilisée par chaque écrivain est bien particulière :

- Barbusse, Genevoix, Duhamel et Dorgelès procèdent par courts chapitres qui décrivent des situations prises sur le vif, des anecdotes, des événements, tandis que Giono a choisi le roman, à travers la destinée d’une famille de paysans ;

- Barbusse, Genevoix et Dorgelès racontent la guerre des poilus, tandis que Duhamel parle en médecin-chirurgien de guerre ;

- Barbusse et surtout Genevoix n’oublient pas, au milieu du désastre et des vies brisées, la poésie, les joies simples, le retour des saisons, le chant des oiseaux.

Complètement différent est « Au-dessus de la mêlée » de Romain Rolland (22 septembre 1914), puisqu’il s’agit d’un manifeste pacifiste contre la guerre, qui attira à l’auteur de nombreuses critiques et même des réactions de haine mais qui ne l’empêcha pas d’être récompensé par le Nobel de littérature l’année suivante. La guerre du côté allemand – mais pacifiste – peut être appréhendée dans « Im Westen nichts neues » (« À l’ouest rien de nouveau ») de Erich-Maria Remarque (1929). On se souvient aussi du film « La grande illusion » de Jean Renoir (1937), avec Jean Gabin et Erich von Stroheim.

Jeanne Galzy publie en 1921 « La femme chez les garçons » qui n’a rien de l’histoire scabreuse que pourrait suggérer son titre mais qui est le témoignage chaleureux et passionné d’une jeune institutrice débutante qui va enseigner pendant la guerre dans une école de garçons... L’Anglais Charles Morgan publia « Fontaine » en 1932, roman psychologique qui a pour toile de fond la guerre, à travers l’histoire d’officiers britanniques assignés à résidence en Hollande.

On peut certainement ajouter à cette liste la fresque « Les Thibault » de Roger Martin du Gard, qui couvre cette période.

L’aspect historique est abordé, par exemple, dans « La bataille de la Somme » de Alain Denizot (2002).

09:52 Publié dans Duhamel G., Écrivains, Genevoix M., Histoire et langue française, Littérature, Livre, Proust Marcel, Récit, Roman | Lien permanent | Commentaires (0)

04/02/2017

Devinette XVIIg : auteurs français de la première moitié du XXème siècle

Jeu de miroir fascinant, quand il décrit dans « Sur la lecture » le plaisir pourtant indicible de passer un après-midi ensoleillé, au jardin, avec un livre, dans un livre, oublieux du monde autour, Marcel Proust décrit justement l’enchantement qu’a été pour nous, à dix-sept ans, la plongée dans les méandres de sa Recherche du temps perdu !

Jeu de miroir fascinant, quand il décrit dans « Sur la lecture » le plaisir pourtant indicible de passer un après-midi ensoleillé, au jardin, avec un livre, dans un livre, oublieux du monde autour, Marcel Proust décrit justement l’enchantement qu’a été pour nous, à dix-sept ans, la plongée dans les méandres de sa Recherche du temps perdu !

Ma Baronne de Munich, découvrant ce que je lisais et qu’apparemment elle avait lu aussi, m’avait dit avec une moue de mépris : « So altmodisch ! ». Mais non, quel contresens !

On est marqué à vie par les tourments de l’enfance – ceux du Narrateur – par le parfum des aubépines, par les nuits sans air dans une chambre hostile, par les retours de promenade en Normandie, quand on aperçoit un clocher au loin, par le relativisme des deux côtés de Combray, par les incroyables bifurcations et courts-circuits de la vie.

« C’est au côté de Méséglise que je dois de respirer,

à travers le bruit de la pluie qui tombe,

l’odeur d’invisibles et persistants lilas ».

On s’est perdu dans la Cathédrale de mots, dans la Symphonie de couleurs et de paysages et on émerge quand le Temps est retrouvé, quand les accords se résolvent, quand les brouillards, les peines, les déceptions se dissipent et s’effacent, et que le Narrateur trouve enfin sa voie dans la création, à l’issue d’un dénouement grandiose.

Oui, « À la Recherche du temps perdu » est le chef d’œuvre du XXème siècle et Marcel Proust, qui en a accouché dans la douleur et la réclusion, en est bien l’écrivain incomparable et inimitable.

Et quel autre dans cette première moitié du siècle ? Mon « Tableau chronologique » destiné aux lycéens mentionne Gide (j’ai déjà parlé de « La porte étroite », j’ai lu il y a longtemps « La symphonie pastorale » et j’ai en attente le « Journal » dont Pierre Magnan disait monts et merveilles) et Claudel bien sûr (j’ai été émerveillé par le « Partage de midi » avec Marina Hands à la Comédie française, et après tout, c’est un lointain parent, son père était né au Thillot dans nos Vosges), Apollinaire, Giraudoux, Desnos, Éluard, Breton… que je n’ai pas lus.

Je garde pour le prochain billet Mauriac, Céline et Camus qui étaient pourtant nés tôt dans le siècle (ou tard dans le précédent), car j’ai des choses à dire à leur propos.

19:06 Publié dans Gide André, Histoire et langue française, Littérature, Proust Marcel | Lien permanent | Commentaires (0)

24/03/2016

"Sentiments filiaux d'un parricide" (Marcel Proust) : critique

Les « petits » éditeurs semblent s’être fait une spécialité (lucrative ? ce n’est même pas certain…) de re-publier des textes mineurs ou inconnus ou « épuisés » des plus grands auteurs. Il y a aussi les « tirés à part ».

C’est ainsi que « Sur la lecture » de Marcel Proust avait été extrait de « Pastiches et mélanges » par l’éditeur « Mille et une nuits » en 1994 (à dire vrai, ce texte avait été publié plusieurs fois déjà par Proust en diverses occasions).

Et, en mars 2016, les Éditions Allia republient, du même auteur, « Sentiments filiaux d’un parricide ».

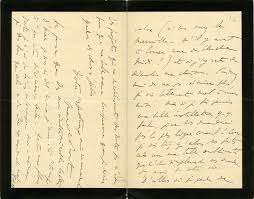

Couverture noire en harmonie avec le sujet, qui reproduit une page de journal de l’époque, courte citation de M. Proust en quatrième de couverture… l’éditeur a fait dans l’austère ! De l’austère à 3,10 € les 75 pages en très petit format… Ça se veut œuvre pour bibliophile ou pour « Proustolâtre » mais dans la postface de Gérard Berréby (qui par ailleurs n’est pas présenté ; qui est-ce ?), il y a deux énormes coquilles : d’abord l’article du Figaro est daté de 2013 et ensuite le Directeur du journal est appelé Gaston Camelette… Pas très sérieux !

Sur le fond, l’histoire est curieuse ; Marcel Proust, dans un article du Figaro de février 1907, s’intéresse à un fait divers sordide : un homme riche et connu poignarde sa vieille mère et se donne la mort.

Alors que les journaux des jours suivants voient dans le drame la conséquence d’un dérèglement psychiatrique (mélancolie, schizophrénie ? je ne sais pas trop), Marcel Proust, qui se rappelle d’abord qu’il a croisé cet homme que connaissait son père et avec lequel il a échangé quelques billets courtois de condoléances à l’occasion du décès qu’ils venaient l’un et l’autre de subir, interprète l’acte parricide comme la réédition du geste antique rendu célèbre par les mythes grecs d’Ajax et d’Œdipe.

C’est l’occasion pour lui de déployer en un long article son écriture caractéristique et ses références culturelles.

Mais quelle bizarre démonstration !

C’est au point que le directeur du Figaro, le fameux Gaston Calmette, lui demandera de supprimer sa chute, qui était celle-ci : « Rappelons-nous que chez les Anciens, il n’était pas d’autel plus sacré, entouré d’une vénération, d’une superstition plus profondes, gage de plus de grandeur et de gloire pour la terre qui les possédait et les avait chèrement disputés, que le tombeau d’Œdipe à Colonne et que le tombeau d’Oreste à Sparte, cet Oreste que les Furies avaient poursuivi jusqu’aux pieds d’Apollon même et d’Athênê en disant : Nous chassons loin des autels le fils parricide ».

En fait, donc, Marcel Proust « ne vit pas en M. van Blarenberghe uniquement un homme malade, dont la folie l’aurait mené à tuer sa pauvre mère. Non seulement il ne le présenta pas comme le meurtrier d’un sordide fait divers mais il l’envisagea comme un héros tragique. Son empathie ne se manifesta pas tant à l’égard de la victime que du criminel en faveur duquel, pour citer une expression utilisée dans un autre article du Figaro (…), il rédigea une défense lyrique ».

À moins de vouloir absolument utiliser un fait qui a frappé les esprits de l’époque pour publier un essai censé démontrer l’actualité et l’intemporalité des grands mythes psychologiques et pour réaffirmer son attachement à l’Antiquité, M. Proust, à part les qualités littéraires de son article, semble enfourcher l’habit commode des intellectuels qui ont toujours pu, de tous temps, du fond de leur splendide isolement, afficher de nobles sentiments inaccessibles au vulgaire…

Ou bien vole-t-il, égoïstement et tout simplement, au secours d’un membre de sa classe sociale, ancien élève de Polytechnique, membre du Conseil d’administration d’une grande compagnie de chemins de fer présidée par Papa ?

07:30 Publié dans Écrivains, Essais, Livre, Proust Marcel | Lien permanent | Commentaires (0)